編者按

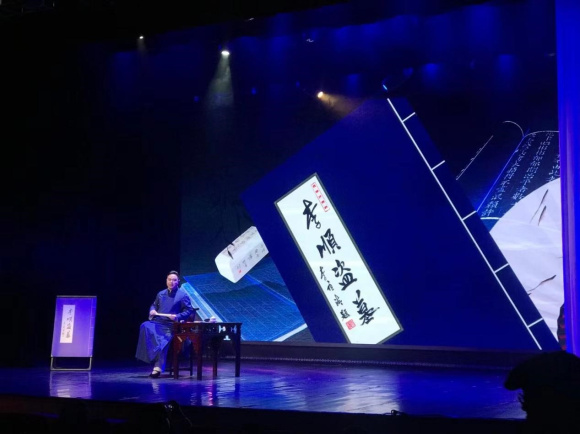

2023年3月8日,由青年曲藝家袁國虎根據同名傳統評書改編,并自導自演的實驗評書劇《李順盜墓》在山城曲藝場首演。主創者在節目單上寫道:“是評書,恐怕有些離經叛道;是話劇,或許是在故弄玄虛。”這個作品站在曲藝和戲劇的邊緣上,“小心翼翼”地“大膽嘗試”,展現了重慶青年舞臺藝術者的闖勁兒。無論從藝術立意,舞臺呈現還是觀演交流上,這個作品無疑都充滿著話題性。我們這組評論文章的撰寫者,既有專業評論者、高校師生,也有普通觀眾,以期從各個側面,共同討論這場有趣的藝術探索。

書山有路勤登攀

——實驗評書劇《李順盜墓》觀后

文/重慶市文藝評論家協會鐘傳勝

觀看實驗評書劇《李順盜墓》后,覺得眼前一亮、耳目全新。早年曾有同名評書上演,袁國虎編劇的這一部卻另辟蹊徑,與以往以才子佳人為內容的評書截然不同。袁國虎著眼描述的,是發生在清朝嘉慶年間巴縣的一件與王三槐農民起義相關的離奇故事,演繹的是在特定社會背景下發生的怪誕敘事,透過劇中的故事,將當時社會的丑惡狀況,撕碎后展現到今天的觀眾面前,帶給人笑過以后,深深的歷史探究和思考。

四川宣漢王三槐于清嘉慶元年率眾起義,李順生活在當時的社會底層,幸遇恩人桂仁相助,暗中任王三槐白蓮教義軍兵馬督糧府總管,盡力為義軍籌措糧款,因叛徒出賣被捕,遭受“灰包捂面”酷刑窒息而亡,李順想買香蠟紙燭祭奠而苦于缺錢,空手去參賭卻輸得精光,饑寒交迫之中,夜盜桂仁衣服蔽體,不料想鬼使神差,倒騰中卻使桂仁活轉過來,后隨桂仁一起,加入抗清起義軍隊伍之中……

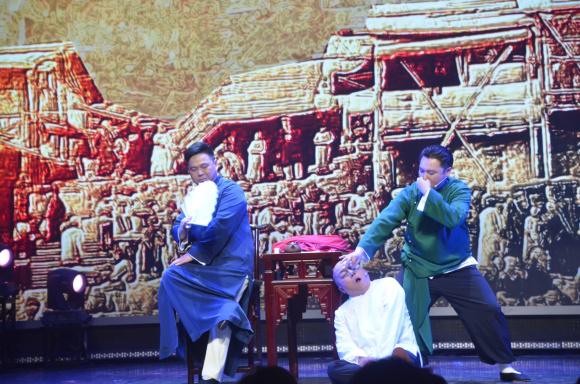

這部由三人同演的評書劇是一次大膽的嘗試,出演雜角的王啟龍和出演李順的劉寒霜、出演說書人的袁國虎,都是巴渝評書泰斗徐勍的入室弟子。徐勍先生是巴渝家喻戶曉的評書藝術大師,國家一級演員,是中國文聯、曲協牡丹獎終身成就獎獲得者。傳統的四川評書素有說書四柱“人、事、情、景”和“清棚”“雷棚”之分,清棚重在文說,談吐優雅、以情動人,代表人物有郭子泉、逯旭初、王正平等,在重慶評書界,以王秉誠為代表,他撰講的《重慶掌故》《巴縣教案》等書目,曾轟動一時、家喻戶曉,20世紀五六十年代,我曾聽過他編寫的《金竹寺的故事》等,至今仍記憶猶新,徐勍稱他為“學者風度的說書人”。此類風格,猶如寫詩中的婉約派,纏綿婉轉、耐人尋味。

雷棚則重在武講,講究口技且摹擬生動,金鼓炮音,馬嘶虎鳴,經說書人聲情并茂的表演,很是形象感人。重慶評書雷棚藝人很多,如康子賢、杜少林等。能夠熔“清”“雷”二棚于一爐、文武兼備的更是不少。以徐勍、曾令弟、胡興國為代表,他們的書路特別寬廣,改革開放后,編講了許多反映現代生活的書目,如《紅巖》《林海雪原》《百萬富翁凌湯圓》《石頭后面》《張海迪的故事》等。我50年代隨長輩在茶樓聽評書,60、80、90年代在江北、渝中、綦江、巴南各地,常聽到徐勍先生繪聲繪色地講評書。朋友中經常有人摹仿他的聲音姿態的,他的形象早已深入人心,難以磨滅,他的說書風格,可以用“偏于豪放,不廢婉約”加以概括,只見他“手有勁,眼有神,身有形,步有法”,一招一式,格外講究。實驗評書劇《李順盜墓》的三位演員傳承并發揚了徐勍先生的評書技藝,觀眾的情緒隨著他們精彩的演出而起伏不定,演到精彩動人處,不斷博得滿堂喝彩和笑聲。

《李順盜墓》是長篇條書《得勝圖》中的一個章回,在一個多小時的演出中,展現出四川重慶語言的無比精彩,簡直像出現在清朝嘉慶年間的抖音,有些言子既現代又時髦,如李順稱桂仁少爺“精準扶貧”,說書人形容李順“跨個爛摩托,八方找老婆”,此類金句在劇情發展中不勝枚舉,劇場中也時時響起觀眾的會意的大笑。

該劇主創袁國虎是一個性格鮮明的人,身為年輕人,他注意到評書觀眾不能斷層,他改編的傳統故事,必須認真字斟句酌,融入符合時代觀念的新語境,如他編寫的《辭曹挑袍》《張松獻圖》《群英會》《李順盜墓》等都是如此。他體悟到創作書目不能墨守成規,無論是形式或是內容,都必須要體現出時代精神,捕捉到劇本內容所反映的時代特色。他于近些年所推出的《冰墩墩》《這里有家》《雪容融》等,因為做到了這些,所以演出后很受各界聽眾的好評。近年他推出的新作不斷,累計手稿已達200余萬字,電腦文稿已達1000余萬字,應該說是非常勤奮的了。

袁國虎稱“評書來自民間,千百年來經久不衰,現有的脫口秀、百家講壇等,也汲取了評書的技巧。有人的地方就需要故事,評書是中國的傳統文化,我們不能任由它漸漸衰落,一定要講好中國故事。我相信未來評書還會發展得更好。”這種文化自信,當然是極其寶貴的。

袁國虎尊師重道,2009年他20剛出頭,經著名劇作家隆學義先生提點應該拜師學藝,也算是機緣巧合,次年他就拜到評書大家徐勍先生門下并得其真傳。至此他潛心以講評書為業,并在短短的10余年間,就取得了斐然的成果。

現今的袁國虎已是重慶市曲藝團的藝術總監、全國青聯委員、重慶市青聯常委。2016年,他憑借一出《書里說書》劇目,獲得第十屆中國曲藝牡丹獎新人獎,一舉成為四川評書新生代的領軍人物,由此他嶄露頭角,受到業界的矚目。在文化高度發達的新時代,能夠憑自己的努力,將日漸式微的四川評書重新搬上大雅之堂,確實是難能可貴的。我們也驚喜地發現,袁國虎對我國的傳統文化也是一往情深,除了有深厚的川劇基礎外,他還在絲鼓、書畫、詩詞、寫作、篆刻等方面用功很深,這在與他同輩的年輕人中是并不多見的。

“臺上一分鐘,臺下十年功”。袁國虎同門師兄弟三人青年才俊,經先師點撥,加上自己的天賦和勤奮,通過實驗評書劇《李順盜墓》,將評書、諧劇、群口相聲融入一爐,奉獻給廣大觀眾,讓觀眾透過歷史的、人民的、美學的、藝術的不同視角加以認真評判,從而實現自己的精神需求,獲得感官上的愉悅。

四川評書說來話長,曾幾何時,評書在巴蜀地域,真是風光無限。數百年間,聽講四川評書,是千家萬戶老老少少喜聞樂見的文化生活。回顧清早期的“湖廣填四川”大遷徙大移民,促進了西南地區的文化大發展。巴山蜀水地域廣闊,水陸碼頭縱橫,移民們五方雜處,各尚其俗,經百年磨合,形成了卓爾不群的四川方言。公元前239年成書的《呂氏春秋.音初》有如下記載:“禹行功,見涂山之女,禹未之遇而巡省南土,涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之陽,女乃作歌,歌曰‘候人兮猗’,實始作南音……”肇端于上古的本土語言,直至數千年后的今天也能夠流暢地朗讀出來,實在當使世人感到驚奇。歷史上操四川話闖蕩天下的李白、蘇軾、楊慎、郭沫若、巴金等都在中國文學史上有所建樹,四川話流傳到今天,值得我們倍加珍惜。

徐勍先生說得好:“最近很火的《百家講壇》主要就是評嘛,如果我們從說書的角度講,它的演繹太少了,還有一些人是只有對新世界橫向的認識,缺少對歷史縱向的認識……”平心而論,《百家講壇》還是厚古薄今的,只是要做到古為今用,卻是特別的不容易。袁國虎也說“我用兩條腿走路,一是汲取現代元素,探舊書新說。二是借古人之規矩,開自我之方圓。”實驗評書劇《李順盜墓》也就是這樣做的。他前幾年創作《革命軍中馬前卒》就是一次有益的嘗試。

《李順盜墓》既然稱之為“實驗評書劇”,可以理解為帶有探索嘗試性質的曲藝形式。把傳統的“單口”評書改變成“群口”評書,其中保留了持醒木折扇的說書人,配上一名雜角,使劇中李順的表演顯得更加突出。這讓我想到了2009年春晚演出的群口相聲《五官新說》,五位相聲新秀登臺表演,獲得當年春晚戲曲曲藝雜技類一等獎,這個節目以新穎的形式,變化的手法;寓教于樂、針砭時弊的內容,讓觀眾在歡聲笑語中感受到中國語言的風趣幽默,突破了對口相聲單調的局限,確實值得創作語言類節目加以借鑒。我認為,《李順盜墓》達到了相同的效果并在地方特色上有所突破,但也借此建議在時代背景、思想內涵方面做一些適當的加強,使全劇的邏輯性、思想性有更加完整的顯現。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)