編者按:第五屆重慶青年戲劇演出季暨“雙城劇匯”2023成渝戲劇創(chuàng)作展演周在渝開(kāi)幕。重慶市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)和重慶市文化和旅游研究院聯(lián)合組織來(lái)自高校、科研院所及民間文藝社團(tuán)的評(píng)論家開(kāi)展了專題舞臺(tái)藝術(shù)觀評(píng)活動(dòng)。評(píng)論家們觀摩了重慶青戲季16個(gè)參賽劇目,并開(kāi)展深入研討。本系列評(píng)論文章將為讀者呈現(xiàn)本次展演活動(dòng)的精彩看點(diǎn)和藝術(shù)亮點(diǎn)。

從電影到舞劇的改編路徑

——評(píng)重慶移通學(xué)院舞劇《刺》

文/重慶移通學(xué)院 幸李寒

重慶移通學(xué)院演繹的舞劇《刺》改編自電影《風(fēng)聲》。而實(shí)際上,該電影本身就取材于麥家同名小說(shuō),因此《刺》作為改編之后的改編,經(jīng)過(guò)小說(shuō)、電影及舞劇這三大不同藝術(shù)形式的框定與闡釋之后,生發(fā)出別具一格的風(fēng)格與構(gòu)思,為傳奇的諜戰(zhàn)故事添加了新的注解。

一、語(yǔ)言的有效轉(zhuǎn)換

電影《風(fēng)聲》之所以被稱為改編經(jīng)典,很大程度上在于其語(yǔ)言的合理轉(zhuǎn)換。該片以日軍設(shè)局傳遞假情報(bào)為故事開(kāi)端,目的是找出藏匿于司令部的地下黨,其中內(nèi)含“誰(shuí)接觸了這份假情報(bào)誰(shuí)就有嫌疑”的戲劇前提。因此,電影借用長(zhǎng)鏡頭手法完整展現(xiàn)“假情報(bào)”流轉(zhuǎn)于顧曉夢(mèng)、李寧玉、吳志國(guó)、金生火及白小年五人之手的過(guò)程,不僅帶出人物身份,并且使這一敘事邏輯得以充分展現(xiàn),后續(xù)五人被困裘莊的敘事動(dòng)機(jī)不證自明。

然而《刺》是以舞蹈與音樂(lè)作為主要表達(dá)方式的舞臺(tái)藝術(shù),它天然喪失了電影語(yǔ)言的綜合性,在展現(xiàn)上述復(fù)雜的戲劇前提時(shí)必然遭遇改編困境。但音樂(lè)與舞蹈這兩種藝術(shù)樣式,同其他藝術(shù)樣式相比較,能夠最直接、最強(qiáng)烈、最細(xì)膩地表現(xiàn)內(nèi)心情感。它重抒情而輕敘事。因此,在處理同樣的開(kāi)頭段落時(shí),《刺》巧妙地回避了這一敘事邏輯,在借用LED作為背景畫(huà)面闡述的同時(shí),輔以肢體語(yǔ)言和音樂(lè)情境著重表現(xiàn)人物身份與情感動(dòng)機(jī)。

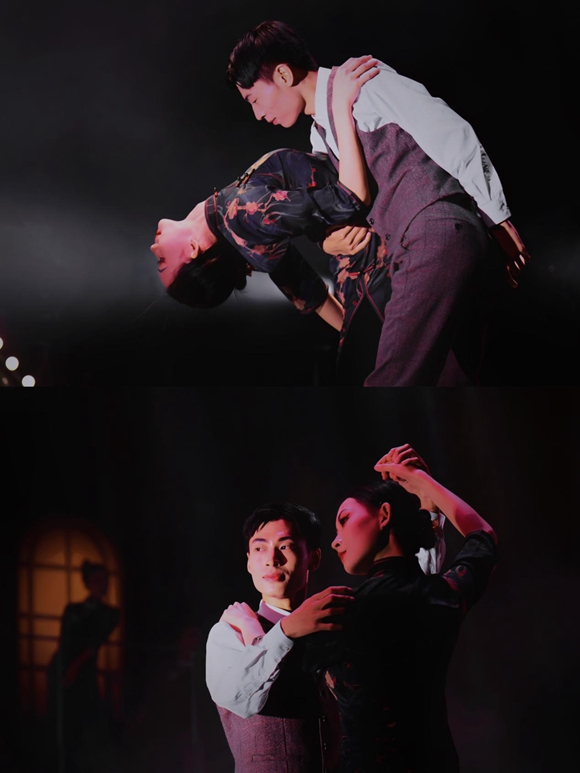

當(dāng)聚光燈聚焦在舞臺(tái)上的顧曉夢(mèng)與李寧玉時(shí),他們的職業(yè)身份被刻意隱匿,轉(zhuǎn)而呈現(xiàn)的是他們的舞者身份,當(dāng)不能言語(yǔ)之時(shí),肢體就是最重要的語(yǔ)言,因此他們出場(chǎng)時(shí)的熱烈舞蹈才能與結(jié)尾時(shí)的香消玉殞形成強(qiáng)烈的情感對(duì)比。

故事中的兩位男演員吳志國(guó)與武田,用“舞與武”的正面對(duì)峙展現(xiàn)了人物身份的對(duì)立,用剛?cè)岵?jì)的舞蹈動(dòng)作準(zhǔn)確呈現(xiàn)猜疑、反抗與斗爭(zhēng)的內(nèi)心過(guò)程。黑與白的服裝對(duì)比,在群舞中彰顯是非、正反的視覺(jué)劃分,這皆是《刺》作為舞臺(tái)藝術(shù)的語(yǔ)言轉(zhuǎn)化過(guò)程。

更值得一提的是,在白小年這一角色犧牲后,舞臺(tái)后側(cè)的高階上出現(xiàn)一名風(fēng)度翩翩的旦角站于其身后,二人中間恰有一塊隱形的鏡子,他們用最悲壯的舞姿同時(shí)呈現(xiàn)生命中的最后一舞,將白小年隱秘的內(nèi)心世界得以外化,從而加重了這一人物的悲劇感,也正因如此,他的死才更加彰顯了迫害者對(duì)美好心靈的殘酷摧毀。

二、改編后的現(xiàn)代性巧思

在電影《風(fēng)聲》結(jié)尾之處,顧曉夢(mèng)眼見(jiàn)毫無(wú)破局之法,只好向好姐妹李寧玉表明真實(shí)身份,從而犧牲自己以求傳遞情報(bào)。電影借助顧曉夢(mèng)臉上短暫的強(qiáng)曝光來(lái)表達(dá)地下工作者只能短暫地處于光明中的深刻含義。然而囿于舞臺(tái)藝術(shù)的語(yǔ)言區(qū)別,舞劇《刺》很難闡釋其中復(fù)雜的人物關(guān)系,于是該作品做了非常聰明的改編,將顧曉夢(mèng)與李寧玉塑造為堅(jiān)守同一信仰而彼此攜手砥礪前行的姐妹。聚光燈與背景影像的巧妙結(jié)合勾勒出兩姐妹清晰且明確的兒時(shí)記憶,此為舞臺(tái)藝術(shù)中的“閃回”,于是我們可以不必去理解電影中的復(fù)雜人物關(guān)系,轉(zhuǎn)而看到兩人在年輕時(shí)候的鄭重宣誓,便能輕易體悟到其中一人的犧牲有多么悲痛欲絕。

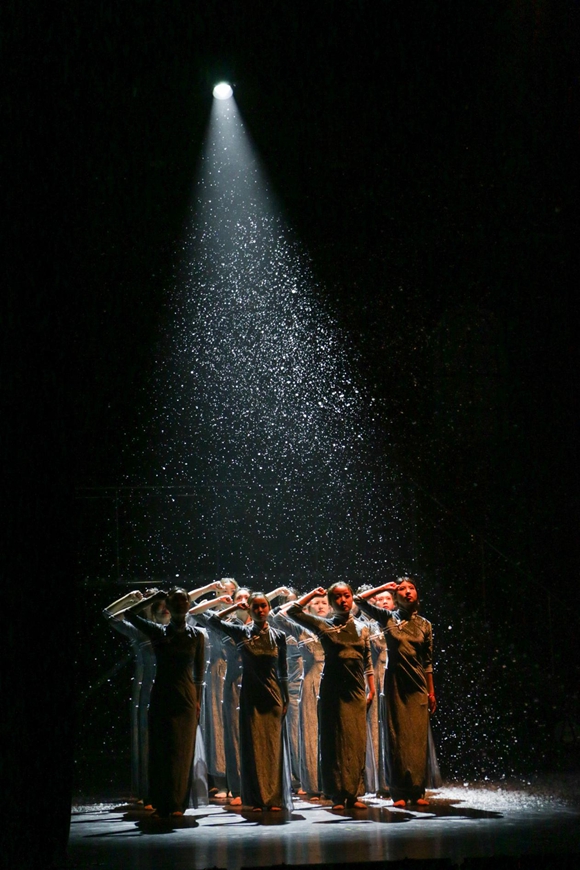

作品結(jié)尾處的創(chuàng)新性改編更是體現(xiàn)了現(xiàn)代性巧思。當(dāng)顧曉夢(mèng)悲慘犧牲之后,光暗幕落,舞臺(tái)再次被點(diǎn)亮?xí)r,我們看到了一個(gè)個(gè)在現(xiàn)代社會(huì)中的女性角色,醫(yī)生、工人、老師、警察等等,他們穿梭于社會(huì)各行各業(yè),更是活躍在自己的人生舞臺(tái)。于是,舞劇中的時(shí)間流逝在這一刻得以體現(xiàn),八十多年前的抗戰(zhàn)秘史延續(xù)至今,一個(gè)顧曉夢(mèng)的倒下?lián)Q來(lái)了如今千千萬(wàn)萬(wàn)的堅(jiān)韌的顧曉夢(mèng)。最后,一個(gè)女孩高歌祖國(guó),更加說(shuō)明千千萬(wàn)萬(wàn)的顧曉夢(mèng)會(huì)重生、會(huì)代代延續(xù)。可以說(shuō),舞劇《刺》的改編是對(duì)革命先輩及現(xiàn)代女性的永恒贊歌。

重慶移通學(xué)院一向注重對(duì)學(xué)生通識(shí)素養(yǎng)及藝術(shù)修養(yǎng)的培育,這出由大學(xué)生舞劇團(tuán)帶來(lái)的《刺》雖仍有稚嫩之處,但其呈現(xiàn)的改編策略與理想情懷與他們接受的極致的完滿教育、充分的通識(shí)教育有著必然聯(lián)系。由電影評(píng)論中心開(kāi)設(shè)的《從小說(shuō)到電影》為重慶移通學(xué)院的電影通識(shí)必修課,其課程核心在于讓非電影專業(yè)的同學(xué)感悟文學(xué)到電影的改編差異,以對(duì)比分析的視角鑒賞這兩大藝術(shù)門(mén)類,從而培養(yǎng)其批判性思維。電影《風(fēng)聲》本就為可研讀的經(jīng)典改編范例,如今舞劇《刺》的改編呈現(xiàn)更是為該門(mén)通識(shí)課程及藝術(shù)審美補(bǔ)充了良好的舞臺(tái)劇改編案例。從文學(xué)到電影,再到舞劇,三種不同的藝術(shù)樣式體現(xiàn)著不同的審美取向,但承載的是相同的愛(ài)國(guó)情懷與人文關(guān)照。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)