文/老村

一

不久前,知名作家阿蠻,出版了一本題為《渝城九章》(重慶出版集團、重慶出版社)的新書。其書裝幀精美,手繪插畫,盡顯巴渝風韻。內(nèi)容厚重,韻味十足。與其說,這是一部“長嘉交匯,江水湯湯”,穿越千年山水之城,今朝繁華都市的文化紀實散文集,倒不如說是,一冊反映重慶母城歷經(jīng)三千年風雨的,文化底蘊深厚的歷史傳記文學。其書具有很珍貴的歷史珍藏價值。此書一出,在市內(nèi)外,引起不小的轟動,旨在讓讀者讀懂古老巴渝文化的和現(xiàn)代重慶的城市精神。

記得三年前,我跟三個文友,代表重慶散文學會,赴山東濟南參加中國散文學會,在利津召開的全國散文大會。期間,山東散文學會副會長,全國資深作家陳忠,贈給我一部命題為《走進濟南》的散文集。拜讀之后,深受啟發(fā)和教益,至少使我對中國歷史文化名城,素有泉城美譽的濟南風情,有了一段刻骨銘心的記憶。于是,感動之余,寫了篇《摯愛泉城的赤子》的評論文章,發(fā)表在《詩意人生》文藝雜志上。對其作品創(chuàng)作意象,進行了蜻蜓點水式的賞析,意在與讀者們共同分享他出書的快樂。

這次文友阿蠻,在我與他一塊出席鐵路作家徐繼堅長篇紀實散文《成渝鐵路舊事》的新書首發(fā)分享會。其間,他贈給我一本厚厚的《渝城九章》,扉頁留有贈言。頓時,使我有點受寵若驚,不知所云。心里想,文學大伽的作品出籠,我只有祝賀,認真拜讀,吸取知識營養(yǎng)的份,豈敢妄加評判。老實說,這真不是過謙之詞。隨后,我道:這樣吧,認真學習之后,一定寫點讀后感。

坦誠地講,我這個人,對煙云歷史書籍涉獵較少,不屬于飽讀詩書,博學多才的那一類。平常比較喜歡近代和當代的文學書卷。因此,心里有點打鼓,沒有資格點評,更不可能有宏闊高論。然后,當我一口氣讀罷之后,被書中的精彩打動了,還真有不少想絮叨的話。

二

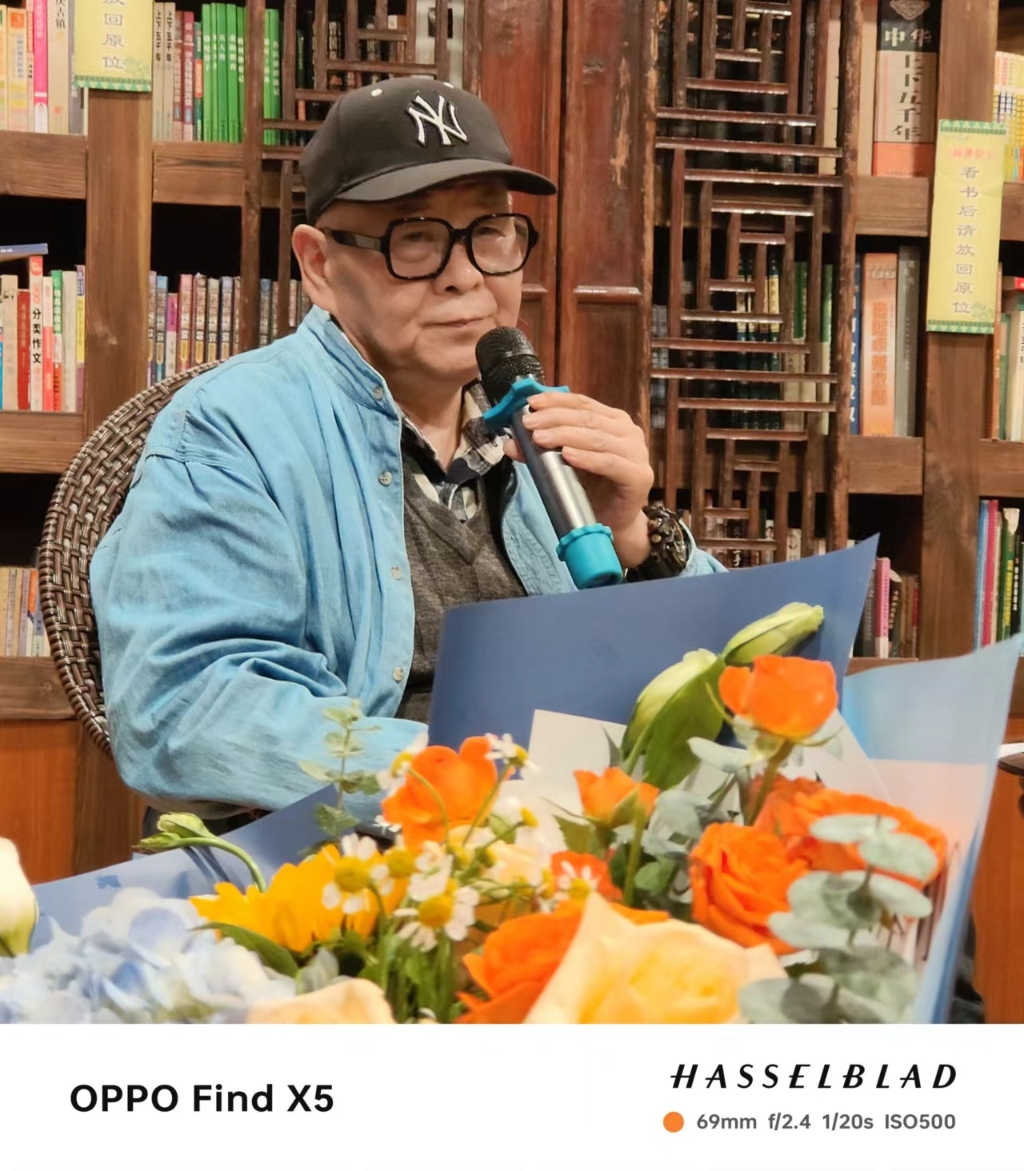

阿蠻,乍聽這筆名,與魯夫,莽漢同義,沒有阿嬌、阿娜、阿玉那么光鮮靚麗。其實則不然,他的原名叫盧延輝,文學圈內(nèi)知道他真名的人較少,因他的作品頻頻見諸大小報刊,落款署名都是“阿蠻”。以我之見,一個蠻字,涵蓋有多層意思。既可以理解為好阿蠻,亦可視為低調(diào)、謙遜之義。不妨,我們看看他這幾十載潛心創(chuàng)作的豐碩成果,就可以一目了然。

長篇小說《依仁巷》《解手》《逆神》《紀年繡》,以及長篇歷史文化散文《寧廠》《三峽古鎮(zhèn)》《佛經(jīng)密碼》《洛陽伽藍酷譯》等十多部質(zhì)量上乘的作品,都是他這些年不輟勤奮筆耕的心血之作,曾榮獲重慶市文學藝術(shù)獎和全國梁斌小說獎。在上述的作品中,既有揭示人間世態(tài)的,又有涉及歷史文化領域的上乘之作。一句話,他是一個博學多才,熱愛生活,鐘愛歷史,酷愛自己母城的人。

正因為如此,阿蠻有著常人難有的歷史知識儲存,豐富人生閱歷的積淀,視野寬闊,及嫻熟的創(chuàng)作技巧,并上心、用情,貫用靈魂寫作。因此,他創(chuàng)作歷史體裁作品,駕輕就熟,游刃有余。

《渝城九章》一書,采擷有重慶九個不同時段的歷史章節(jié),加上序章“我的重慶母城”,也不過十章而已。但是,每一章阿蠻都花費了大量的心血和時間,走行了不少地域,查閱了眾多的歷史典藉的,正史及野史,還從民間收集到大量的傳聞、民間傳說及軼事。然后,進行梳理歸類,按重慶歷史的脈絡,進行精妙構(gòu)思,進而進入文學創(chuàng)作,并用“我”的靈動大腦,優(yōu)美筆觸,將古老重慶的歷史沿革,前世今生,描述得栩栩如生,躍然紙上,給人留下美的回味。宛偌動人的弦律,優(yōu)美的樂章,扣人心弦。

從前三章,即:“上天賜予的福地”,“趙云中軍帳與朝天門靈石”,“李嚴城大城與東水門往事”的寫作手法看,頗有些生動,仿佛一切都發(fā)生在昨天。

為了講好渝州故事,阿蠻從朝天門起步。在第一章:“上天賜予的福地”中寫道:朝天門見諸現(xiàn)存史籍的最早記載是《明太祖實錄》。其中說到朱元璋的開國大將湯和進軍巴蜀,與元末建都重慶的大夏國皇帝明玉珍之子明昇談判歸降事宜,明軍“兵駐朝天門外”。重慶最早的“城”在哪里?史籍似乎沒有留下確切的記錄。然而,就現(xiàn)在能夠找到的史料看,所有的記載,都指向一個地名——江州。據(jù)后世歷代學者考證,其實巴國的國都就在江川。這也是“三千年江州城”亦即“重慶母城”這個說法的最早來歷。

為盡可能翔實地記錄歷史,他不辭辛勞,早在二十年前,就背著行囊,從大寧河上游起步,順流而下,經(jīng)重慶巫溪、巫山,入長江至湖北巴東、秭歸、宜昌等實地考察,通過沿途探訪,從中獲得大量史料,最后返回重慶。由此可見,為寫好這本書,他是提前做足了攻略的。尤其是在本章中,他把當年巴蔓子將軍“獻頭護城”的故事,講得非常到位,感人肺腑,讓人們在閱讀中緬懷這位功不可沒的大英雄。

阿蠻,是一個人品文品尚好者,他的耿直、豁達和豪爽,圈內(nèi)人有口皆碑。

三

提及我與阿蠻的交往,相識相知,話還得追溯到若干年以前。雖然時移世易,但我們的友誼和感情卻從來沒有打折扣。因是同道中人,志趣相投,平時各忙各的,疏于接觸,可一旦有機會相見,彼此敝開心扉,就聊得甚歡。

記得上世紀九十年代初,當時,我在廣安鐵路地區(qū)黨委分管宣傳工作。為快速提高轄區(qū)內(nèi),文學新苗的寫作水平,經(jīng)文友阿堅引見,我便邀請重慶知名作家阿蠻,鐘夢斯,岳芩,譚小喬等到廣安,給文學新人,傳授創(chuàng)作秘笈。打那時起,我對阿蠻十分敬重,由于情趣相投,心理不設防,后來我們就成了無話不說的摯友。后經(jīng)他和岳老師竭力推薦,我加入了渝中區(qū)山城文學社,并在《文化報》上發(fā)表文學作品“會員專版”,對我激勵很大。從此,使我大踏步地走上了文學之路,他自然就成了我的良師益友。

事隔兩年,我調(diào)重慶工作后,與他的接觸就漸漸多了起來。得知他在西雙版納當過支邊青年,我也在華鎣山下插隊落戶過,此彼又有共同的文學愛好。他在任山城文學社社長和渝中區(qū)作協(xié)主席時,我們常在一起開會、品茗、聊天,好不愉快,然而,聊得最多的話題,是文學及人生活著的價值等。

用腳步丈量歷史煙云,用心丈量自己母城厚重的文化底蘊,是作家阿蠻,酷愛故土的一個顯著特點。筆者以為,一個連自己老祖宗經(jīng)歷閱歷都不記得的人,就不配是一個孝子賢孫。他是土生土長的重慶人,從孩提時,就生活在解放碑,有著得天獨厚的創(chuàng)作優(yōu)勢,他不僅摯愛重慶,摯愛這片英雄倍出的沃土,還想讓世人知曉重慶的萬水千山,以及歷朝歷代歷史蝶變,社會經(jīng)濟發(fā)展,人民安居樂業(yè),朝氣蓬勃的新氣象。

阿蠻,在《渝城九章》里的第五章:“大夏皇宮與戴鼎砌城”中記敘道:歷史上,重慶曾三次建都,分別是巴國建都江州、大夏國建都重慶、中華民國抗戰(zhàn)首都臨設重慶。1361——1371年,定都重慶的大夏國存續(xù)十年之間,對全川實現(xiàn)了有效治理,此為重慶之幸。他還在本章中描述道:明朝初期,戴鼎所砌重慶九開八閉十七門,在太平門與東水門之間,原有一道太安門,因是閉門而被忽略,但那一段城墻至今仍在。“望龍門”是后來由當?shù)鼐用窠谐鰜淼模虼说兀门c長江南岸的龍門浩對望,久而久之便成了地名。

讀到這些,浸透著人間煙火味的歷史故事,讓人清心明目,感慨萬千。他采用截取有價值有意義歷史橫斷面的紀實手法,別具一格。在描寫中,夾敘來議,既有歷史的真相,又有正能量的反映,還有自己的深邃思想和獨到見地,尤其是文中穿插的一個個鮮活的故事,讓人讀來,一點都不感到生澀和枯藻。

此外,書中對明玉珍建大夏國,大夏國歸順明朝后,隨朱元璋征戰(zhàn)的將軍戴鼎在重慶新設衛(wèi)指揮使,他就職重慶衛(wèi),等歷史顯赫人物的功績,進行了客觀、真實而又藝術(shù)的評介。意在令人讀罷,不僅能增長歷史知識,而且還能陶冶情操。歷史,是一面鏡子,它能還原過去,映照現(xiàn)實和預示未來。一個國家,一個民族的興衰成敗,是靠一個個人的聚合成的一股股氣勢磅礴的力量來決定的,要想崛起,就必須一代又一代的不懈奮斗。

“城門城門幾丈高,三十六丈高,騎白馬,帶大刀,走進城門叉一刀。”這首傳唱甚廣的童謠,是重慶人歷時悠久的遐想。阿蠻在書中寫道:小時候,我們還把童謠的首句唱成“城門城雞蛋糕,三十綠豆糕”,在饑餓難解的年代,借城門表達對美食的遐想。由此可見,他對母城的熱戀,是深髓到骨子里的。

在書中,這樣生動有趣的記述,比比皆是,自然為這本書的品質(zhì)增色不少。在他眼里,無論是童年少年,還是青年壯年,重慶母城都時刻閃爍著耀眼的光芒。如清清的嘉陵江與滾滾長江的匯處;氣勢恢宏,高矗云天的解放碑;還有壯麗山城大街小巷,車水馬龍,人間煙火味十足的景致,都是一道道迷人之光環(huán)!

四

當下,寫文化散文的大伽不乏其。可是,在考問和探究古老而永恒的人心人性方面,卻顯得有些滯后和僵化,往往以傳統(tǒng)經(jīng)驗手法,沒有緊貼時代,融入現(xiàn)代元素,寫出來的作品干巴巴的,要么吊書袋,要么參照導游詞,要么失真地胡編亂造,一點都不嚴謹。這樣的作品,就是臭不可聞的文字垃圾。不僅沒有美感,而且會壞了讀者的胃口。

然而,阿蠻在創(chuàng)作中,卻尊重歷史,另辟蹊徑,他睿智地意識到,無論那個朝代,寫作者要想寫出有歷史深度和厚度的文學作品,必須摸準時代脈膊,與所處的嶄新時代同頻共振。既要有小說般的史詩性,又要具備紀實文學的基本要素。只有這樣,才能有突破和創(chuàng)新。大家知道,撰寫歷史題材的作品,不是虛構(gòu),而是非虛構(gòu)。要想寫出新意來,實屬不易。可是,他做到了。從這一點上講,讓讀者見證到他創(chuàng)作扎實的真功夫。他的許多作品,就像一陣陣溫暖人心的清風,令人陶醉,又猶如一股股清泉,潤澤心田。

“新生市場南邊挨著的,是群林市場和美術(shù)公司,正對著解放碑。群林市場后來毀于一場大火,空置幾年后地塊重整,由香港九龍倉集團建成了今天的金鷹時代廣場。”這是作家阿蠻在《渝城九章》第九章里的一段記事。

眾人知曉,一部佳作的誕生,一個關(guān)鍵,看它是否擁有大量讀者,是否對人們的現(xiàn)實生活,有著賞心悅目的價值和意義。特別是對非物質(zhì)遺產(chǎn)的打撈、重拾和保留,必須是在不違背歷史原貌的基礎上,進行有機的紀年梳理和珍藏。進而,才能讓子孫萬代,永遠銘記在心中,并內(nèi)化于心,根植在靈魂深處。時下,隨著社會的發(fā)展和進步,山城重慶早已發(fā)生了翻天覆地的變化,若干年前,解放碑是渝中區(qū)最高的地標建筑,周邊樓層最高不過四層。可如今的解放碑周邊,已是高樓林立,鱗次櫛比。然而,雖然解放碑顯得矮小,但仍閃爍著中華民族抗擊日寇的精神之光。

就解放碑而言,最早叫抗戰(zhàn)勝利紀功碑,以表達大后方人民所作貢獻犧牲的崇敬之情。當年,時任國民政府文官長吳鼎昌撰有《抗戰(zhàn)勝利紀功碑銘》。

阿蠻在書中陳述道:1950年10月1日,新中國第一個國慶日,西南軍政委員會主席劉伯承為這座歷史建筑寫了新名——人民解放紀念碑。作家阿蠻還說:從精神堡壘到抗戰(zhàn)勝利紀功碑,再到人民紀念碑,一部民族獨立和人民解放的歷史,形象而高效地凝鑄在一座紀念建筑上,解放碑成為重慶的第一標志,有其邏輯的必然性。從這里,我們不難看出作家在寫這一章節(jié)的獨具匠心。

歷史雖已久遠,但這座碑仍在人們的心空中熠熠生輝。

時下,國家倡導傳承發(fā)展文化,要用文化思想,堅定文化自信,引領時代風潮。要實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化,要實現(xiàn)中華民族的偉大復興,作為人民的作家,就必須深入生活,觀察生活,體驗生活,源源不斷地為勞動大眾,提供有精神力量的好作品。只有這樣,才不負時代的眾望所歸。

阿蠻在這方面,做了有益的探索。不愧是山城重慶歷史文化名城的見證者,傳承者和抒寫者。他的這部書,是重慶市委宣傳部、市作協(xié)文藝創(chuàng)作資助項目,亦是重慶市渝中區(qū)文藝創(chuàng)作扶持項目。我預言,這本書許多年后,必然成為較為完整記錄渝城的,耐人尋味的經(jīng)典之作。

五

《渝城九章》一書,還有一個與眾不同的特征,此部書沒有前言、后記,也沒有名家的聯(lián)袂推薦。有的是序章《我的重慶母城》,旨在讓讀者一翻開書,就進入歷史主題。

阿蠻在開篇中寫道:如果我說我出生的時候天空出現(xiàn)了異象,有人信嗎?恐怕沒有幾個人會相信。自古以來的中國史籍,包括正史和野史記載的出生異象,都是強人或者圣人才有的事,譬如劉邦、朱元璋,或者孔子、王明陽。再不濟了,也得與仙界沾點邊,有些讓人驚奇的事,如《紅樓夢》里的賈寶玉。你算老幾?

顯然,這是作家阿蠻的謙遜之詞。然而,也正是這不落俗套的,略帶自嘲美德的,與眾不同的開場白,就自然而然地引起讀者閱讀的興趣。江山代有人才出,否則,人類歷史的車輪,就無法滾滾向前。于是,我要說,阿蠻寫史,其資格綽綽有余。

他熱愛自己的家鄉(xiāng),自己的故土,有鄉(xiāng)愁,有深入骨髓的深沉之愛,描摹家鄉(xiāng),謳歌故鄉(xiāng),是他義不容辭的責任與擔當。更何況,他是不忘初心,不辱使命的人民作家。且讓我們再來看,他在書里的精彩片斷:有的說重慶城的輪廓像一柄劍,朝天門沙嘴就是那鋒利無比的劍尖;有的說像一只展開翅膀的鷹,枇杷山就是鷹的頭;有的說像菩薩的一只手,朝天門就是神奇的手指尖。說得最多的是,重慶城像一條大船,更像一艘氣勢磅礴的軍艦……。這段有著抒情散文般,又有著美妙音樂感的滾燙文字,是阿蠻對自己母城生動形象的描繪和詮釋。可見,他對母城的一片赤子之心。

為寫好這本書,阿蠻不僅參考古代典籍中的《尚書》《山海經(jīng)》《史記》《說文解字》《三國志》等十九本史料,而且至還主要參考了,與重慶相關(guān)的現(xiàn)代書目,如《歷史考古文集》《重慶名人辭典》《重慶市市中區(qū)志》《母城記憶》《渝州歷代詩文選》等十一本書。意在敬畏歷史,客觀真實,有據(jù)可依。從而,增強厚重性、文學性和可讀性。

一座城市,有一座城市的特色和風采;一座城市,有一座城市的根脈和血性;一座城市,有一座城市的氣質(zhì)和靈動。

值此,阿蠻在本書的結(jié)尾部分寫道:我看到解放碑高大莊嚴的形象,經(jīng)過歷史的積淀與淘洗,早已固化為一種永恒的城市氣質(zhì)。它原本具有的陽剛之氣和負重致遠的意蘊,經(jīng)過長期磨煉與鍛打,已變成一種歷久彌堅的城市精神。它那數(shù)十年一貫響亮而沉穩(wěn)的鐘聲,也因閱盡塵世滄桑,而把每一次發(fā)聲,都變成了格言。緊接著,他又說:在我看來,解放碑鐘聲代言的,乃是重慶市三千萬人的心聲,解放碑也是重慶城三千年史詩的凝縮,就像史籍上的那句話:

維巴之城,維石巖上。一葉云浮,兩江虹盤。既剛且險,鴻壚鼓鑄。堅以一心,金湯永固(乾隆年間《巴國志——城圖銘》)。

新穎活潑的文字,加上歷久彌新的古人云,就把作家阿蠻,心中的母城描寫得絢麗多姿,光芒四射,耀眼奪目。美哉,阿蠻的奉獻;壯哉,重慶歷史的回響!

作者簡介:本名,丁友成,原某鐵路企業(yè)文聯(lián)主席,高級政工師,《重慶鐵路文學》主編。現(xiàn)系中國報告文學學會會員,重慶市作家協(xié)會全委會委員,重慶市散文學會副會長,重慶市渝中區(qū)作家協(xié)會會員,重慶鐵路地區(qū)作家協(xié)會主席。曾有散文集《生命之燈》等八部書出版,另有若干作品散見于《紅巖》《中國鐵路文藝》《重慶日報》《重慶散文》《重慶紀實》等三十余家報、刊、網(wǎng),偶有獲獎。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)