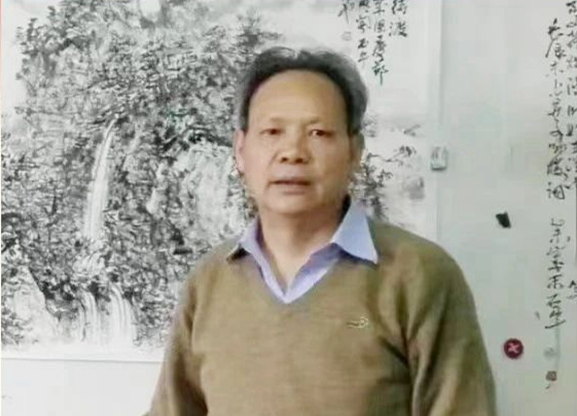

書畫家簡介:

楊哲三,筆名單一,號石牛,1949年生于重慶。現(xiàn)為:重慶市海外聯(lián)誼會(huì)理事,中國民主同盟盟員,中國中外名人文化研究會(huì)文化藝術(shù)委員會(huì)學(xué)術(shù)委員、終身榮譽(yù)會(huì)員,重慶中國詩書畫研究會(huì)副會(huì)長,馮玉祥詩書畫院副院長,重慶名人文化研究會(huì)顧問,重慶中山書畫社理事,重慶盤溪畫院副秘書長,重慶江北區(qū)美術(shù)、書法家協(xié)會(huì)副主席兼秘書長,重慶市美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,重慶市書法家協(xié)會(huì)會(huì)員,重慶巴渝印社會(huì)員。

從小就向父親學(xué)習(xí)書法,常聽父親及母親講祖父、外公如何畫畫。在他們的影響下,從小愛上書畫,在家藏書畫法帖中學(xué)習(xí)臨摹了很多名人書畫,13歲后開始向江友樵、晏濟(jì)元及四川美術(shù)學(xué)院老教授楊主一等書畫名家學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的中國書畫,打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

通過不斷努力學(xué)習(xí),其作品得到晏濟(jì)元、楊主一、杜顯清等老師好評。如晏老98歲題他在十幾歲時(shí)畫的《長江萬里圖》:“楊哲三臨撫此圖,其大意可貴。”楊主一題:“哲三善畫山水筆墨飄逸,線條流暢,樸拙雅鑿,前途無量也。”杜顯清2003年1月2日給哲三書信評論:“我見到哲三畫《神女應(yīng)恙》作品特別高興,畫得甚好,不僅意境好,而且造型語言甚佳、生活氣息甚濃,黑白關(guān)系和單純的色彩處理亦好,技巧不僅精到,而且氣勢雄偉,我看出你功底很不一般,應(yīng)該說是山水畫中的優(yōu)秀者。你是山城繪畫界的希望。”

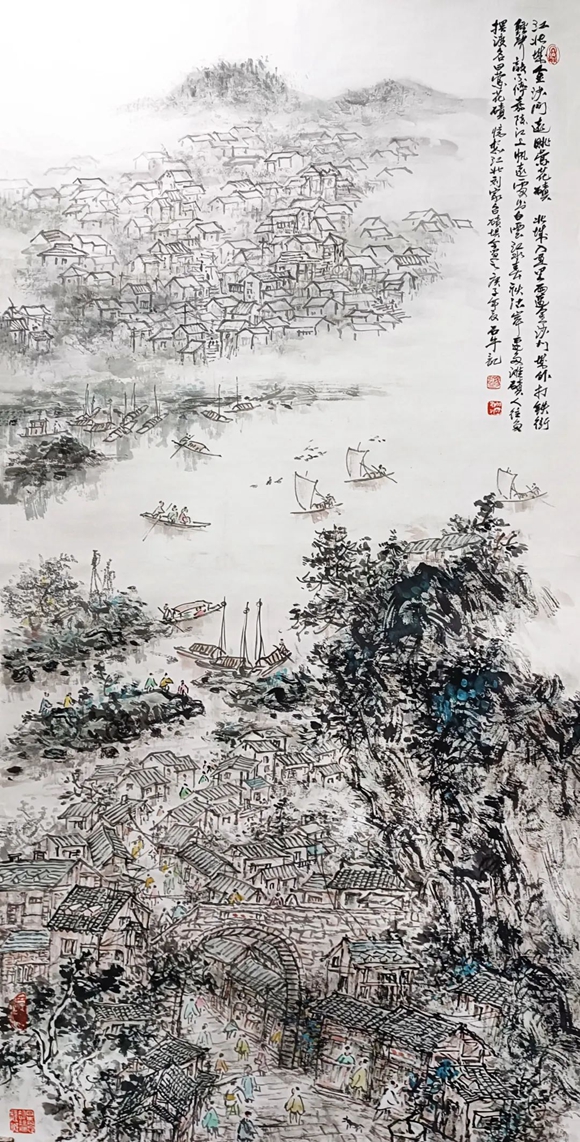

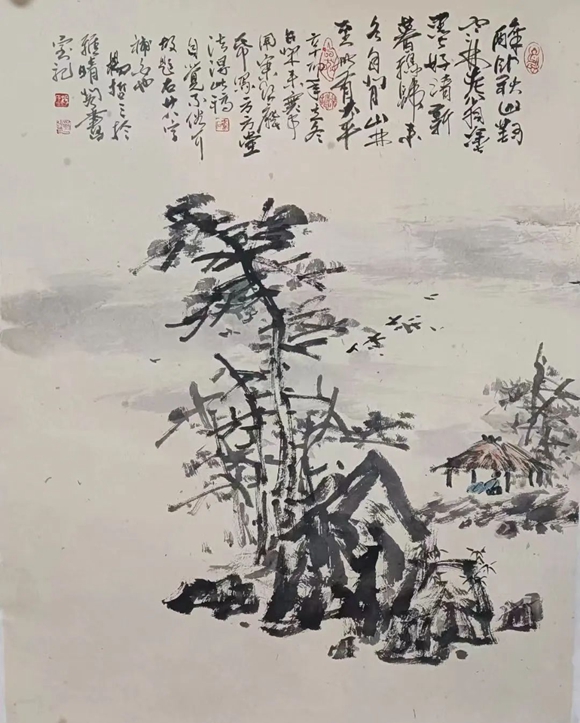

1983年關(guān)山月在來渝的一次觀摩會(huì)上,見他的一幅江津石門寫生畫作品,看了很久后評論說:“畫得不錯(cuò),表現(xiàn)技法好,四川山水真美啊。”楊哲三在長期向傳統(tǒng)學(xué)習(xí)和堅(jiān)持寫生中,求新求變,創(chuàng)造出了自己的行筆瀟灑、線條飄逸、剛?cè)峒鎮(zhèn)洹喓袢A滋、寧靜淡雅、意境深遠(yuǎn)、有生活氣息和時(shí)代氣息的風(fēng)格,得到行家好評。

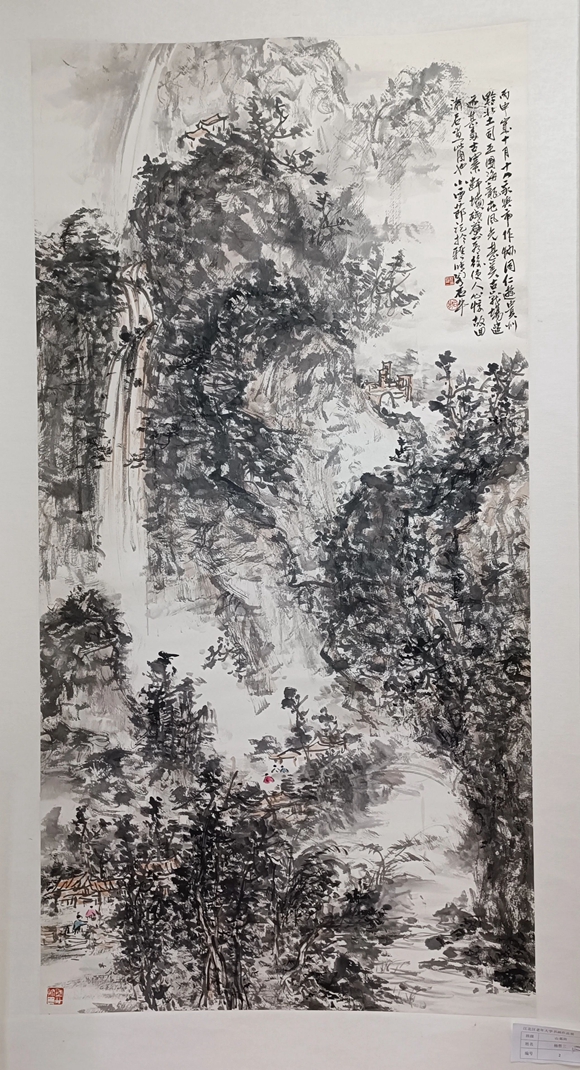

楊哲三從1972年起參加數(shù)十次國內(nèi)外書畫大展,多次獲各類大獎(jiǎng),并在數(shù)十家電視臺(tái)、雜志、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳。2012年重慶電視臺(tái)“收藏欄目”專題介紹楊哲三書畫藝術(shù);2017年重慶廣播電臺(tái)“精彩人生”欄目用一小時(shí)現(xiàn)場直播著名畫家楊哲三藝術(shù)人生。他的作品入選《20世紀(jì)文化大系列書畫卷》《當(dāng)代書畫藝術(shù)大典》《第五屆當(dāng)代中國山水展作品選》等辭書;1972年與閻松父合作《深山運(yùn)糧》入選《延講》發(fā)表30周年書畫展,1982年《嘉陵之春》入選四川職工美展,1985年參加重慶第一屆篆刻展,1999年《出峽圖》參加國際金鵝書畫大賽獲銅獎(jiǎng)并在紐約華人藝術(shù)中心展出入選優(yōu)秀作品集,2001年《紅巖春色》入選金彩七月中國畫展并被選入國畫院優(yōu)秀作品集,2002年《神女應(yīng)無恙,當(dāng)驚世界殊》參加中國美協(xié)主辦《延講》發(fā)表60周年全國美展,2006年《紅巖曙光》入選抗戰(zhàn)勝利60周年全國書畫展并入選優(yōu)秀作品集,2006年《紅巖春色》入選重慶第三屆職工藝術(shù)節(jié)、獲繪畫二等獎(jiǎng),2005年參加全國第五屆當(dāng)代中國山水畫展,2009年在全國“第六屆當(dāng)代中國山水畫展”中獲“50名當(dāng)代山水畫藝術(shù)家杰出成就獎(jiǎng)”,2017年《海龍屯寫生》入選民盟中央美術(shù)院全國美展并入選畫冊,2018年8月作品《觀瀑圖》參加北京榮寶齋畫院彭水寫生作品展,并入選畫冊。

曾經(jīng)策劃主辦1996年當(dāng)代名家中國畫展(觀音橋),1999年迎新千年“金秋重慶名人書畫展”(解放碑金鷹廣場),2002年迎春書畫展(楊家坪)等多次大型書畫活動(dòng),得到書畫名家支持并獲得好評。

楊哲三作品曾在多個(gè)國家和地區(qū)舉辦個(gè)展及聯(lián)展,并出版《楊哲三畫集》《楊哲三山水畫選》《中國最具有收藏價(jià)值藝術(shù)家楊哲三》《隨緣墨韻中國畫集》等作品集。

楊哲三長期參加大型拍賣公司書畫拍賣會(huì),得到藏家追捧,作品在國內(nèi)外廣為流傳。

源于傳統(tǒng)勇于創(chuàng)新

文/楊哲三

我1949年生于重慶一書香世家。從6歲起父親楊云就教我寫字練書法,并常聽父母講祖祖、外公教私塾時(shí)一些與書畫有關(guān)的故事,受到啟發(fā),從小就萌發(fā)了對書畫的興趣與愛好,經(jīng)常臨摹家藏書畫法帖。

八、九歲就一人在河邊、山村寫生,興趣極濃。我十來歲就認(rèn)識了一些知名畫家。因?yàn)橘I宣紙,到重慶《淳輝閣》畫廊認(rèn)識了經(jīng)理孟重宇老師,在那里也見到很多書畫名家,如蘇葆楨、江友樵、廖怡澤等。后來我拜江友樵老師為師做入室弟子,終身受益。

我還向晏濟(jì)元、廖怡澤、四川美院老教授楊主一、杜顯清、李來源等學(xué)習(xí),時(shí)常上門請教,得益良多,因而在傳統(tǒng)的中國畫技法上打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

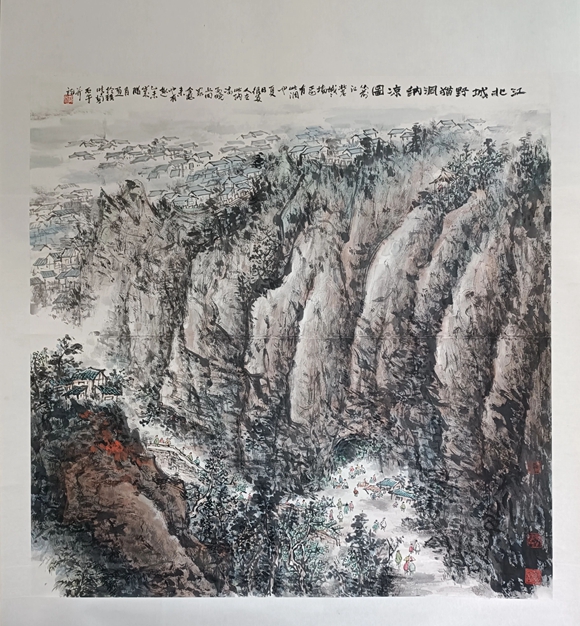

后來我來到江津,這里風(fēng)景秀美宜人。我常游山玩水,遠(yuǎn)觀近看,迷人的景色更促進(jìn)了我畫畫的興趣與將來成為一名畫家的理想。在這幾年的實(shí)景中,我創(chuàng)作了大量寫生作品。身臨其境的感覺,游離于山水之間,這也是為何我的畫有自己的特點(diǎn)和個(gè)性。藝術(shù)來源于生活,而高于生活。我生活過的地方就是我?guī)资陝?chuàng)作的源泉。

在上世紀(jì)我就擬“以傳統(tǒng)為源,以自然為師,取百家之長,探索創(chuàng)新,持之以恒。相信藝可進(jìn)焉”來作為自己的座右銘。當(dāng)然傳統(tǒng)藝術(shù)離不開個(gè)人修養(yǎng)、學(xué)識,及行萬里路讀萬卷書。

我很重視開闊眼界,去過日本參加大展,獲特別大獎(jiǎng);1999年在美國紐約華人藝術(shù)中心參加《金鵝碑》藝術(shù)大展獲銅獎(jiǎng),及數(shù)十次參加國內(nèi)外書畫大展。曾被數(shù)十家媒體、電視、報(bào)刊、雜志宣傳。為了深入生活,曾去過云南、湖南、四川、福建、貴州、廣西、廣東及重慶名山大川寫生,加強(qiáng)了我的創(chuàng)作能力。

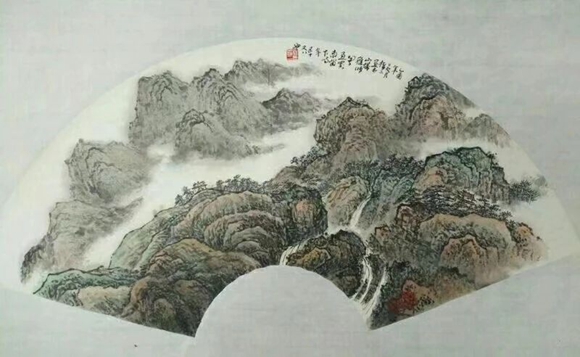

在創(chuàng)作時(shí)要有感而發(fā),不簡單地追求形式,在不同的地方創(chuàng)作要彰顯地方特色,要用不同的技法來表現(xiàn),筆法、墨法的皴、擦、染、點(diǎn)都得變化有新意。

中國畫作品一定要有可讀性,在筆墨表現(xiàn)上的書寫性,能表達(dá)作者的內(nèi)在情感,還要有集詩、書、畫、印于一體的全方位的學(xué)識修養(yǎng)完整的表現(xiàn)。在技巧上要體現(xiàn)筆墨干、濕、濃、淡,線條自然、輕松,輕、重、緩、急自如的美感。一幅好的作品是給讀者以美的欣賞和精神的享受。

繪畫是一門綜合性藝術(shù)。要在尊重傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上要勇于創(chuàng)新,要有新時(shí)代的創(chuàng)新意識,開拓視野。如我創(chuàng)作的《紅巖曙光》《江北潮音寺》等作品都受到當(dāng)代審美思想影響,并吸收了外來文化的精華,但傳統(tǒng)藝術(shù)必須扎根于自己民族的沃土,最終要?jiǎng)?chuàng)作出有民族性及自我風(fēng)格,博采眾長、彰顯特色、敢于創(chuàng)新的,展現(xiàn)中華大地美好河山的好作品。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)