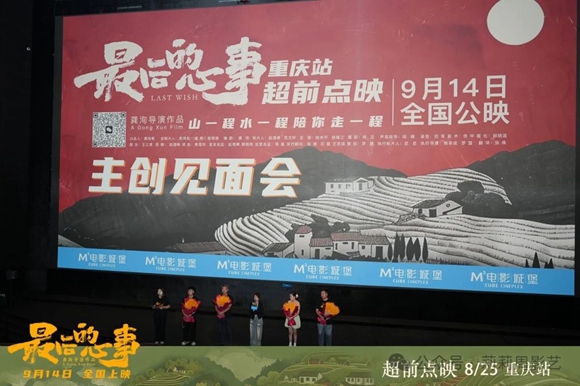

近日,莉莉周觀影團組織資深影迷在M3電影城堡參加了電影《最后的心事》重慶超前點映暨主創見面會。

映后,編劇導演龔洵等主創和重慶觀眾進行了熱情洋溢的交流。影片最近在重慶、廣州、北京等多地點映,現場互動氣氛熱烈,引發了莉莉周觀影團資深影迷和廣大觀眾的好感及評議。青年女編導龔洵的新作出手不凡,影片令人耳目一新,通過融入城市與歸隱鄉村的兩難選擇,對老有所依、少有所為等關鍵問題進行了縝密思考,影片浸潤著深切的人文關懷,以樸實清新的風格表達了別有一番滋味在心頭的“心事”或“鄉愿”,下面分享莉莉周資深影迷的影評。

融入城市與歸隱鄉村的尷尬:電影《最后的心事》讀解

文/世界文化與比較文化學者 楊濟余

電影《最后的心事》最近在全國各城市的超前點映引發了觀眾的好感和熱議。青年女編導龔洵的新作出手不凡,以樸實清新的風格表達了別有一番滋味在心頭的“心事”或“鄉愿”。這部影片巧妙融合了小津安二郎和李安的家庭倫理片手法,并展露出自己的詩化風格和溫馨的人文關懷。觀眾對“心事”或“鄉愿”的感受五味雜陳,現場互動和研討的熱烈氣氛不亞于重慶的42度高溫。影片主題已然超越了編導自述的初衷,蘊藉的鏡語提供了寬裕的闡釋空間。我一向認為:眾說紛紜往往是好作品的標志。

一、家庭亂套、親情疏離的現實

如果這部電影僅僅真實質樸、鄉情共鳴,那還不算真好。該片更上層樓地具備主題蘊藉、藝術精煉的優質。其情思之沉穩、意蘊之厚重,都不像出自新手編導之手筆。酒要釀到52度以上,才有醇厚味道。

影片中的這個平凡家庭的內部關系異化亂套,但所有家庭成員似乎對此習以為常。強勢母親對老公情感淡漠,連帶削弱了兒女對父親的順服尊敬。丈夫(父親)在家中基本沒有話語權,而且在街坊鄰居眼中,陳德迅也只是個一事無成的蔫吧老頭。若非七十大壽,各忙各的兒女們也很難聚齊回家看望父親。我特別關注三世同堂合家歡的壽宴那場戲:壽星老漢頭戴桂冠,把生日蛋糕上的蠟燭一口氣吹滅,默默許愿也與眾不同——不是什么發財致富,也不是健康快樂之類俗套,而是“回鄉還愿打棺材”。表面看起來男主角沉默寡言,性格懦弱,其實內心意志堅定,主意拿捏穩當。家人對他的怪心愿雖然驚詫質疑,但總算集體順服了一次家長。陳德迅好不容易找回了久違的當家作主的感覺。

二、愛心糾錯歸位:個人和家庭的心理治療

暮年危機的50后父親跟事業瓶頸的90后女兒相伴返鄉,父女同病相憐,一路磕磕絆絆。相映成趣的是父親微笑著告別陳年舊事,女兒輕盈地超越城市喧囂。兩代人心理都起了微妙變化,各自完成了心理治療:父親了卻身前身后事而心靈安息靜謐;女兒從故鄉獲取靈魂啟示而對城市打拼前景充滿信心。父女關系在“回鄉還愿”的過程中逐步化解。

一般的“公路旅程模式”電影都比較喜歡節外生枝,沖突疊加,但新銳女編導龔洵不落俗套,不枝不蔓,把內心波瀾起伏置于外部動作沖突之上。表面的平淡潛藏著靈魂的博弈,節奏律動和場面調度恰到好處,詩情畫意就這樣悄無聲息地自然流溢而出。川陜雜糅的方言韻味幽長,山水相諧的取景錦上添花。觀眾須要留意父女二人長途跋涉返鄉的路徑:由東南城市向西北山區回溯,沿途景觀必然顯出巨大的精神文化落差和物質經濟落差。陳老漢之所以選擇繞道遠行去見那三個曾經虧欠他的弟妹,并非去討債出氣,而是“免我們的債,如同我們免了人的債”。我能夠理解影片雖然沒有追敘男主角性格形成的典型環境根據,但卻實實在在使他活出了愛的見證。

女兒曉紅一路上怒氣沖沖、態度決絕,但最終被父親的愛心感染,化解了對叔叔和姑姑的宿怨。父女血親關系轉型為師生教學相長關系,編導的獨特之處在于——父親(老師)對女兒的教育沒有理論說教,而是身體力行的表率示范。愛,既需要感悟,又需要學習,還需要奉獻、踐行、傳播。觀眾看到這里也許才會明白,古稀老人回鄉打制棺材,其酒翁之意不在寫實——“置辦后事”,而在乎象征寫意——“了卻身前事”——放下怨毒、卸掉重擔、將愛薪火相傳。其實,有愛的地方,靈魂體協同詩意棲居之處就是人的家園。換句話說:無需“懷著鄉愁的沖動到處尋找家園”(德國詩人諾瓦利斯),家園就在你自己向神敞開的心中。從這個意義上說,每個人“最后的心事”即放下包袱重擔,留下美好見證,奉獻靈性慈愛。學會愛人如己是我們一生的功課。

三、融入城市和歸隱鄉村的兩難尷尬?

同齡的我能夠充分理解古稀老漢“葉落歸根”的鄉愿,但我并不贊同影片在這個老掉牙的主題取向上用力過多(參見龔洵的編導闡述)。中華文化幾千年離愁別緒的鄉愿絡繹不絕,鄉戀執迷成為民族文化外向拓展交往的心理障礙。中華文化的稀缺資源恰恰在于曠野呼告和漂流守望。本片由于喚起了中老年人的集體無意識記憶,共情效果良好,但也迎合了憤世嫉俗者的逃避懷舊心理。

大多數現代中國人習慣于規律化的線性生活——兩點一線或三點連線。

學生:住家——學校

青壯年:住家——上班

老年:住家——超市——棋牌館

我提倡另一種生活方式:網狀生活。

“人的本質不是單個人所固有的抽象物,在其現實性上,它是一切社會關系的總和”(《馬克思恩格斯文集》第1卷,501頁),每個人和每個民族的文化(文明)都必須在交往互動的網絡中成長。社會學、心理學共同發現:個人和民族的交往半徑越大,發展越健全,成就越高遠。

不識字的人屬于傳統文盲,缺乏交往和社恐的人叫現代文盲。

《增廣賢文》說得有道理:“結交須勝己,似己不如無”。交往對象異己勝己比似己弱己的獲益更多,落后民族主動跟先進民族交往是繁榮昌盛的必由之路。“三人行必有我師”亦為此理。跟有思想見識的對象交往,質量更高,正所謂“與君一席話,勝讀十年書”。網狀生活有兩個主要途徑:“讀萬卷書,行萬里路”。閱讀可以跟作者獲取的特殊啟示交往,旅游可以跟自然與人文景觀的普遍啟示交往。為了避免思想固化偏執,我們可以選擇一種常態方法:喝茶聊天(比微信對話效果更好),這里的所謂聊天,當然應該指涉思辨碰撞、才學互補、問題探討,而非茶余飯后的閑聊龍門陣。至于交往對話的頻率,每個人可以隨機調試。

諾貝爾文學獎得主索爾·貝婁的小說《晃來晃去的人》(1944)通過自我追尋和人生意義探索的情節,反映出人的普遍生存狀況的困惑。影片中的父女二人在荒誕世界中同樣進退維谷,處境尷尬。城里的人想沖出來,鄉下的人想沖進城。融入城市和歸隱鄉村的兩難尷尬,成為一個新的現實問題。實際上,許多城里人假羨慕鄉村生活,不過換一換口味而已,當真讓他們長久定居偏遠鄉村,又可能會葉公好龍、怨天尤人。真心喜愛鄉野閑散生活如大衛·梭羅、陶淵明者寥寥無幾,陶翁“少無適俗韻,性本愛丘山”“問君何能爾,心遠地自偏”,他之所以能夠辭官歸田、心安神定、悠然自由,關鍵在于“衣食無憂”,而非像人們誤解的那樣:喜歡貧窮、熱愛勞動。千萬別信這樣的鬼話。大衛·梭羅的名著《瓦爾登湖》、哈代的小說《遠離塵囂》對城市生活太悲觀,不如笛福《魯濱孫漂流記》的城鄉關系那么積極向上:魯濱孫代表文明改造了野蠻,他不僅把物質建設帶給了荒島曠野,還把精神建設(信仰和恩愛)帶給了他人。

城市和鄉村的差別沒有那么大。影片批判了多數派混日子的人生觀(日子好混得很吶),人生不是混出來的,不管在哪里生活,人都應該為愛人如己而奉獻,就能彰顯最優化的人生價值和意義。

(供稿:莉莉周影藝)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)