“擇一事終一生,不為繁華易匠心,不舍初心得始終。”在紀錄片《我在故宮修文物》中,曾用這句話來贊美文物修復師對職業的熱愛和堅守,對追求完美、不斷進取的工作態度。

在重慶市文物考古研究院文物修復研究所里,也有一群可愛的女性文物修復師同樣值得被贊美。她們是一群穿白大褂的文物女“醫生”,在修復室里,她們肩負起保護與傳承的重任,與古老的文物進行跨越時空的對話。

在這里,每一件文物都承載著一段厚重的歷史,文物修復師則是這些歷史的守護者,她們用心靈手巧的雙手和智慧,讓歷史的碎片重新煥發光彩。

值此“三八”婦女節之際,第1眼TV-華龍網記者走進重慶市文物考古研究院修復研究所,挖掘她們巾幗不讓須眉的修復故事,聆聽文物背后的時代低語,見證師徒間珍貴的傳承之情。

把時間留給熱愛的修復事業

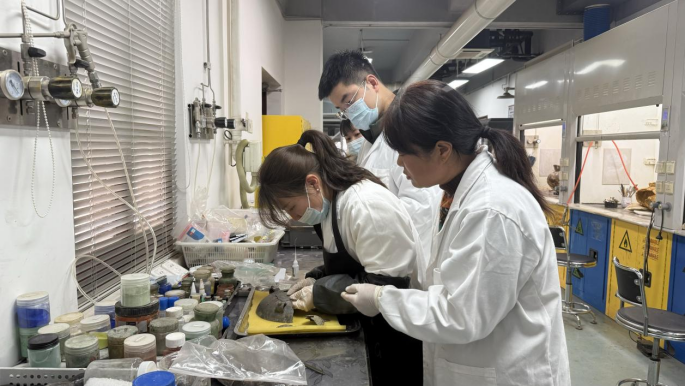

走進重慶市文物考古研究院文物修復研究所修復室,一股沉靜而莊嚴的氣息撲面而來,春日的陽光透過窗戶,斑駁地灑在修復室,為幽靜的空間增添了幾分暖意。

文物修復師們在暖陽中,開始了一天緊張而又忙碌的工作。

目前,重慶市文物考古研究院文物修復研究所里共有19名文物修復隊員,其中,女性就有13人,占比達全隊的68%,是文物修復領域的一股中堅力量。

修復室內,一件件古老的文物靜靜地躺在工作臺上,在柔和燈光的映襯下,仿佛在訴說著千年的滄桑。女“醫生”們身著白色工作服,手持工具,正小心翼翼地對待著手中的文物。她們的眼神中透露著專注和堅定,每一個動作都表現出對文物的敬畏和熱愛。

在這里,時間仿佛已凝固,只有文物修復師手中的工具在輕輕作響,奏響一曲動人的文物修復之歌。

“文物上色一定要細致,毛刷力度不宜太大!”

“殘損的文物,一定要先提前做好標記,然后再嘗試進行拼接!”...…

修復室內,一位年長的文物修復師不停地穿梭來回,不時地站在年輕人身旁,指導著各個細節——她就是重慶市文物考古研究院修復研究所資深文物修復師呂國瓊。

呂國瓊,隊伍里經驗最豐富的“寶藏”隊員,也是文物修復師中的“大姐大”。

從2000年開始踏入文物修復領域,她至今已默默耕耘了整整25個春秋,漫長的時光也在她溫婉的面龐上留下了歲月的痕跡。

其實,呂國瓊早在2023年就已退休,本可悠然享受閑適的退休時光,但她卻在單位的召喚下,重新選擇回到熱愛的工作崗位,把她對文物修復的精神和技藝傳承下去。

對呂國瓊而言,文物修復不僅僅是一份職業,更是她生命中不可或缺的一部分。

呂國瓊說:“因為熱愛,我更愿意將寶貴的時間傾注于文物修復工作之中,讓每一件承載著歷史記憶的文物煥發出新的生命力,也讓這份匠心獨運的技藝得以綿延不絕。”

一次巧合與修復產生不解之緣

25年,于呂國瓊而言,見證了無數文物的重生,也親手觸摸過歷史的紋理。

而回憶起與文物修復這段情緣,呂國瓊心中充滿了無盡的情感,仿佛有說不盡的心里話想要傾訴。

2000年以前,呂國瓊還只是開裁縫店的裁縫師,手里做的都是針線活,跨界與文物修復產生關系,也是一次機緣巧合。

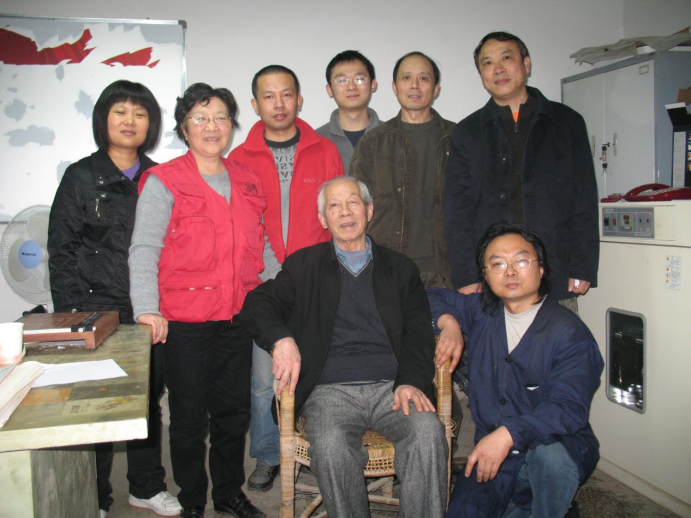

呂國瓊與文物修復的這段緣,離不開一個人的提攜,她就是文物修復資深專家張光敏副研究員。

張光敏也是“半路出家”,在成為文物修復師之前,她做過舞蹈演員、財務和講解員。上世紀80年代在重慶市博物館工作時,張光敏和文物修復專家蔡長信學習文物修復技藝,憑著刻苦鉆研的精神,逐漸成為修復文物的頂梁柱。

2000年,張光敏(時年已退休)前往巫山縣大溪遺址開展文物修復工作,由于人才極為緊缺,為了快速挖掘和培養文物修復骨干,張光敏在當地培養幫手,呂國瓊便是做得最久的助手之一。

那時的呂國瓊,還只是大溪鎮的一名裁縫,久而久之,在考古工地的張光敏與呂國瓊熟絡起來。一天,張光敏對呂國瓊說:“我們修復隊缺人,看你手巧,要不來試試?”

呂國瓊在回憶中說道:“我有裁縫的基礎,抱著去試一試的心態,沒想到還真的選上了。”從那以后,呂國瓊便一直跟在張光敏身邊,從零基礎開始學習文物修復技藝。

那時,呂國瓊跟隨張光敏奔走在田野、工地上,修復陶器、骨器,心靈手巧的她,在張光敏的精心指導下,技藝不斷精進,逐漸成為能手。

光譜分析、繪圖、粘補、加固、補型、金箔回貼......,這些都是文物修復師們千次萬次重復的動作,一道道細致而又繁瑣的工序,需要耐心以及專業知識的判斷,十分的專注讓她忘記了身體的不適,甚至留下聽力受損、塵肺、頸椎等職業病。

2006年,重慶市文物考古所(重慶市文物考古研究院前身)從重慶市博物館中獨立出來,呂國瓊的工作也從室外轉向室內,如今已是重慶市文物考古研究院文物修復研究所資深文物修復師,也是全國教科文衛體系統示范性勞模和職工創新工作室——白九江文物保護修復勞模和工匠人才創新工作室的技術傳承人。

如今,呂國瓊還榮獲了重慶市首屆文物行業職業技能比賽金屬文物修復項目一等獎,代表重慶參加全國文物行業職業技能大賽。

技藝傳承與情感的雙重傳遞

多年以來,在重慶文博界,一直通過師承制方式培養文物修復人才。

無論是蔡長信到張光敏,還是張光敏到呂國瓊,以及呂國瓊所帶領的年輕一輩文物修復師,師徒傳承是文物修復領域的一項傳統。

師徒傳承不僅是一種技藝的傳遞,更是一種精神的延續。

每一位剛入行的文物修復師都會有一位經驗豐富的師傅帶領,通過傳幫帶的方式,讓技藝代代相傳。

近年來,重慶市文物考古研究院通過引進人才等方式,為文物修復隊伍注入新鮮血液。特別是近些年,越來越多的年輕女性加入到文物修復工作,她們以女性細膩、耐心、專注的工作品格,成為行業不可忽視的一股力量,甚至成為行業的佼佼者。

2018年畢業于上海城建職業學院文物修復專業的趙鑫宇就是其中之一,從2019年入職以來,她今年已是擔任文物修復師的第6個年頭,從一名修復小白成長為經驗豐富的修復能手。

她的成長離不開師傅呂國瓊的栽培與指導。在趙鑫宇的心中,與師傅呂國瓊的關系不僅僅是師徒,更像是母女,在工作中互幫互助。

工作中,趙鑫宇在面對困難和實在難以修復的文物時,她總能尋求到師傅的幫助,還會經常探討修復的經驗,讓自己得到成長。

2021年,在奉節縣白帝城博物館館藏青銅器保護修復項目中,趙鑫宇就遇到了“矯形”的修復難題,也讓她重新認識了這項修復技藝。

據趙鑫宇回憶:“有一個銅案,變形很嚴重,我用工具固定,慢慢地矯形,結果兩三個月不見效果,后來在師傅的幫助下,用我從未見過的方法解決了困擾幾個月的難題,讓我大吃一驚。經過那次經歷,讓我重新認識到,在課本外,‘矯形’還有不少新知識。”

2022年,在冬筍壩遺址項目中,趙鑫宇在破碎嚴重陶器的修復中也遇到了難題,那是她第一次接觸陶器修復工作。“我開始接觸陶器時,像拼拼圖一樣,找一塊兒粘一塊兒,導致器物發生形變,器形不準確,經常返工,反復進行調整。通過師傅教授的方式,將碎片分類擺放,臨時固定,調整形態,不直接用樹脂膠加固,總結經驗之后再修復陶器,就再也沒有返工,都能一次成型。”

長期對著大件文物,有時還要能搬能扛,讓她擁有了比別人更強壯的右臂。趙鑫宇笑稱,她比其他女孩子早早擁有了肌肉,“抱大桶的飲用純凈水也不在話下。”

女孩們都很愛美,為了不對正在修復中的文物造成破壞,趙鑫宇從來不做美甲。“我們的工作不能做美甲,會對文物造成二次傷害,這是文物修復工作的基本要求。”她說,不過,閑暇時,她也會穿上漂亮的衣服和朋友出去逛逛街,看看電影,有時也會玩玩游戲,讓緊張的心緒放松下來。

在趙鑫宇心里,文物修復是一件復雜而謹慎的工作,在修復過程中時常會遇到各種預料之外的挑戰,需要修復師時刻保持冷靜和耐心,每當把一堆碎片修復成一件完整的器物擺在公眾面前,會有極大的成就感,不僅傳播了歷史文化,更是在保護和傳承歷史文化。

文物修復需要“蹲得下”,更需要“坐得住”,一項考古成果的取得往往需要數月、數年的時間,如何熬過這些平凡的日子?

趙鑫宇說,“因為熱愛。熱愛文物修復工作給了我勇氣和信心,讓我能夠擁有源源不斷的動力堅守下去,去解決遇到的困難和挑戰;另一方面是團隊的力量,因為有師傅這樣的榜樣在,讓我意識到自己并不是一個人,在遇到了不開心、有消極情緒的時候,我就會去向她傾述,這也給我很大勇氣和信心繼續走下去。”

“我們不僅要傳授技藝,還要傳遞一種匠人精神。要培養修復師時刻保持著對文物的敬畏和對歷史的尊重。”呂國瓊如是說。

勉勵文物修復師實現人生價值

文物,是歷史的見證者,也是文化的傳承者。

文物修復,更是一項枯燥而充滿挑戰的工作,不僅是技術的較量,也是心靈的修行。

于每一位文物修復師而言,耐心、毅力和專注力是工作之必需,才能讓破碎的文物重新“活”起來,讓它們恢復原有的模樣,走進大眾視野。

在重慶市文物考古研究院文物修復研究所,包括欒焜浩、胡凌、何昕、袁華等所有年輕一輩文物修復師們,為著這一目標努力著、奮斗著、堅守著。

用呂國瓊的話來說:“能看到由自己修復好的文物在博物館展出,這是一件多么了不起且值得驕傲的事情。”

如今,隨著科技的不斷發展,激光潔除、CT探傷、微生物加固等新技術在文物修復領域的應用也愈加廣泛,這些新技術為文物修復提供了更為精確和高效的手段,降低了文物修復的難度。

趙鑫宇也談起了對未來的愿望。“我希望通過我的努力,能夠讓更多的文物得到修復,讓更多的人了解文物背后的歷史。”她堅信,每一件文物都是一個故事,每一個故事都值得被銘記。

呂國瓊也勉勵現在的年輕一代文物修復師,要耐得住性子,守得住寂寞,在文物修復這項事業上發光發熱,實現自我人生價值。

“路雖遠,行則將至;事雖難,做則必成。”

在這個“三八”婦女節,向這群在文物修復領域默默奉獻的巾幗英雄們致敬。

相信在這群可愛的人共同努力下,重慶的文物修復事業定會愈發蓬勃,煥發出新的生機與活力。

文/第1眼TV-華龍網記者 陳發源 胡珂瑞

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)