第1眼TV-華龍網訊(記者 陳發源)3月16日-20日,話劇《誰在敲門》在重慶大劇院連演9場,這一反映川東地區真實生活寫照的話劇,一時間收獲了眾多戲迷的好評與追捧。時隔7天,話劇《誰在敲門》來到蓉城與四川戲迷見面。

3月27日,話劇《誰在敲門》在成都城市音樂廳開啟巡演。在演出前,該劇小說原作者羅偉章、導演王筱頔、燈光設計師邢辛,以及主演王弋、李淼、李成龍、姚東伯等主創與四川戲迷們圍坐在一起,圍繞“從紙頁到舞臺的文學躍遷”話題開展了一場面對面分享會,以“敲門聲”為引,絮絮講著那些浸透泥土味的家長里短。

創造性轉化 從小說到話劇的跨界思辨

話劇《誰在敲門》改編自四川作家羅偉章的同名小說,由四川省文化和旅游廳、重慶市文化和旅游發展委員會聯合指導,四川人民藝術劇院有限責任公司、重慶市話劇院有限公司共同出品。

作為文學成果轉換的典范,《誰在敲門》將羅偉章63萬字的鴻篇巨制濃縮為兩小時的話劇,既保留了原著對鄉土社會的深刻洞察,又通過戲劇語言賦予其新的藝術維度。

上海話劇藝術中心藝術總監、一級編劇喻榮軍在改編中提煉出“家族裂變”與“時代叩問”雙線敘事,將小說中綿密的心理描寫轉化為極具張力的舞臺沖突。文華導演獎獲得者、一級導演王筱頔更以“場景蒙太奇”手法,通過川東北老屋與縣醫院場景的交替,隱喻城鄉文明的割裂與交融,實現了文學意象的視覺化再生。

舞臺讓文字有了呼吸,王弋、李淼等實力派演員以細膩表演刻畫角色復雜性,讓角色從紙頁上站了起來,這一轉換過程不僅是對原著的致敬,更是對文學內核的創造性拓展,鮮活的人物群像讓每一位看過的觀眾直呼:“每個角色都像身邊人。”

重慶市話劇院有限公司黨總支書記、董事長張劍表示,《誰在敲門》不僅是一部話劇,更是一面時代的鏡子、一次對城鄉中國的凝視。它用藝術叩問城鄉裂變中的個體命運,聚焦時代浪潮中的選擇與堅守,以川渝文化為底色,書寫平凡生命的史詩,讓觀眾在劇場內外聽見“門后的回聲”。

幕后揭秘 跨越時代的深情對話

從川渝小鎮的院壩到縣醫院的走廊,局部寫實的舞臺布景與方言俚語交織,話劇《誰在敲門》的每一個場景都將觀眾拉入充滿煙火氣的鄉土世界。

作為以川東大地為背景的話劇《誰在敲門》,通過許家三代農民子女的命運沉浮,折射出社會劇變下城鄉文明的碰撞與個體身份的掙扎。故事從許成祥老人的壽宴切入,家族成員因城鄉差異、利益糾葛與情感矛盾相繼登場,在“敲門聲”的隱喻中展開對土地眷戀、生存困境與人性異化的深刻叩問。

整部劇中,貫穿全劇的“敲門聲”不僅是情節轉折的符號,更象征時代洪流對個體命運的沖擊,引發觀眾對自身生活的反思——“從看戲到照鏡子只需一部劇”。

分享會上,羅偉章分享了創作靈感與鄉土情結,坦言角色原型源于對川東生活的觀察,這部戲在演員和導演的共同努力下,把小說中每個人的復雜心理通過舞臺呈現出來,每個劇中的人物,能夠看到真實的自己,相信大家看了這部戲后一定能夠有所收獲。

王筱頔以“細節真實與詩意表達”為關鍵詞,剖析了現實主義風格的創作初衷。她說,如今科技的進步為創作者提供了豐富的表現方式,這臺戲亦是如此,小說為劇作者提供了最樸實的創作思想,觀眾們以平實的心情走進劇場,看到的是最真實的生活場景,觀看這部話劇,看這些人物的命運,會發現和大家的生活息息相關,也能在劇中找到生活中被大家忽略的生活片段。

分享會上,王弋、李淼、李成龍、姚東伯等演員也分享了角色扮演的故事,向戲迷分享了在演繹中所面對的諸多挑戰。現場觀眾踴躍提問,從方言挑戰到燈光美學,主創團隊的真誠回應讓藝術創作的溫度觸手可及。

沉浸式體驗 觀眾在老屋檐下觸摸時光

作為此次活動特別環節,劇中“許成祥”扮演者姚東伯化身向導,帶領觀眾走進1:1還原的川東北老屋實景。觀眾們輕撫仿古石板,細觀穿斗式木構建筑,驚嘆于簸箕、條凳等傳統農具的歲月質感。

體驗過程中,當姚東伯揭秘“一噸場景如何平穩換景”時,舞臺機械的精密設計與工匠精神令全場贊嘆。最令人難忘的是互動環節,十位幸運觀眾踏上舞臺,在姚東伯的指引下近距離觸摸舞臺細節,瞬間“穿越”至劇中的燕兒坡村壩,有觀眾感慨:“連木頭的味道都像極了老家的堂屋!”

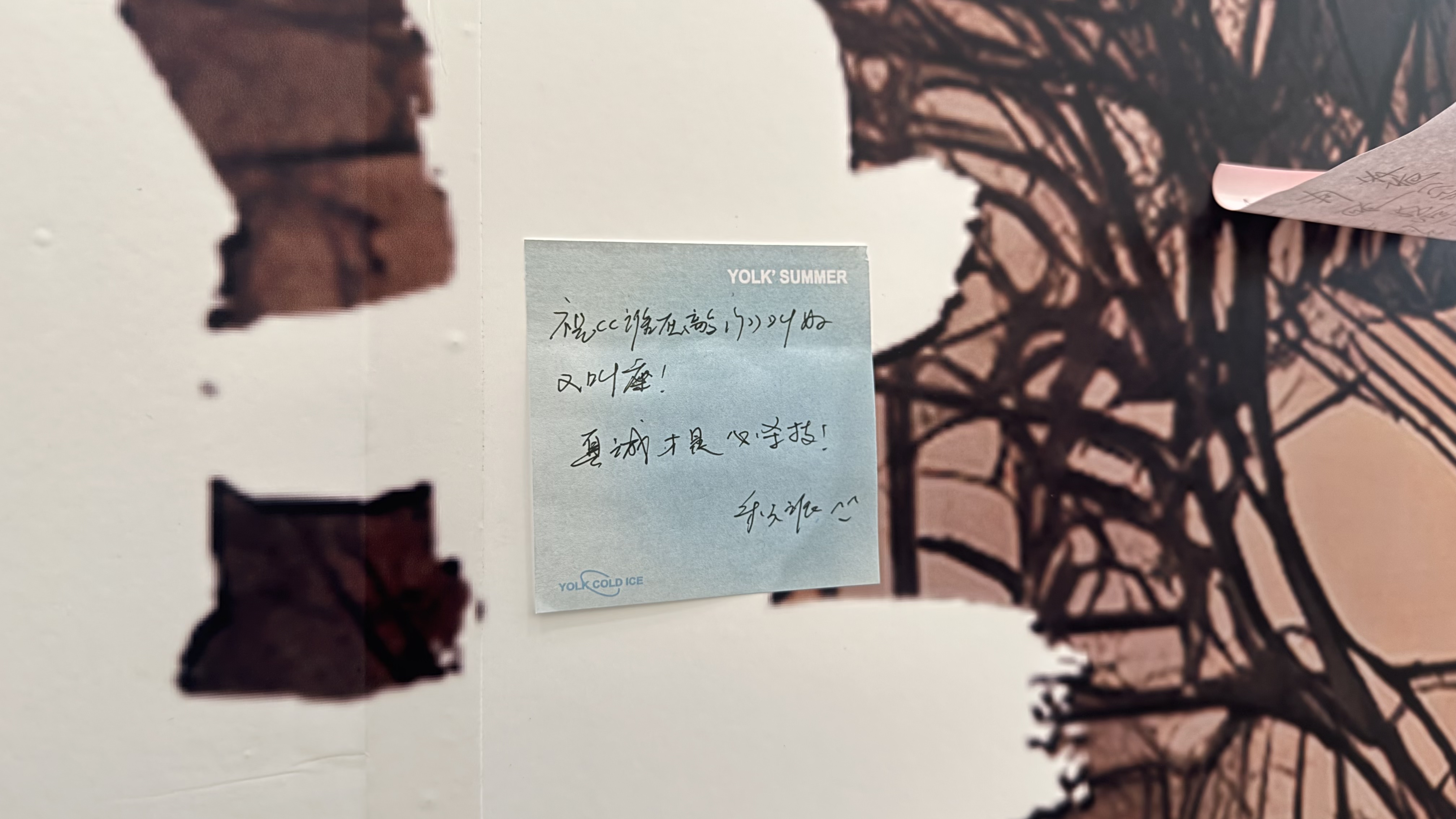

體驗活動不僅拉近了藝術與生活的距離,更讓觀眾感受到主創團隊對鄉土文化的敬畏之心。一位自稱“樂天派”的戲迷為話劇《誰在敲門》寫下了祝福語:“祝愿這部話劇叫好又叫座!真誠才是必殺技!”

她在接受第1眼TV-華龍網記者采訪時表示,今天舉辦的分享會和導覽活動非常有意義,讓她和眾多戲迷們更深刻地了解這部劇的內涵和講述故事,這就是大家的來時路,重溫了曾經的生活場景,這份沉浸式的創作揭秘,讓大家更具情感厚度,“仿佛先走進了戲里,再看著戲走進心里”。

正如編劇喻榮軍所言:“這扇門既關著過去,也開著未來——敲門的從來不是別人,而是我們自己的心。”

據悉,話劇《誰在敲門》將在成都城市音樂廳演出至3月29日,成都的觀眾朋友可以走進劇場,共同見證這場“思想與情感的雙重盛宴”。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)