第1眼TV-華龍網訊(通訊員 關耳)“你知道1919年5月,是重慶哪所學校牽頭發起響應‘五四’運動的愛國游行嗎? 重慶市勞動人民文化宮哪塊殘碑,和西南大學有什么關系?那些脫落的字跡究竟是什么?……”4月18日,西南大學辦學119年紀念日。當晚,該校以“青春之歌”為題,舉辦校史之夜(第五季)專題文藝晚會,講解員們如數家珍,講述一張張檔案、老照片背后的青春往事,一場特別的生日晚會,讓全校師生享受一道校史文化的精神大餐。

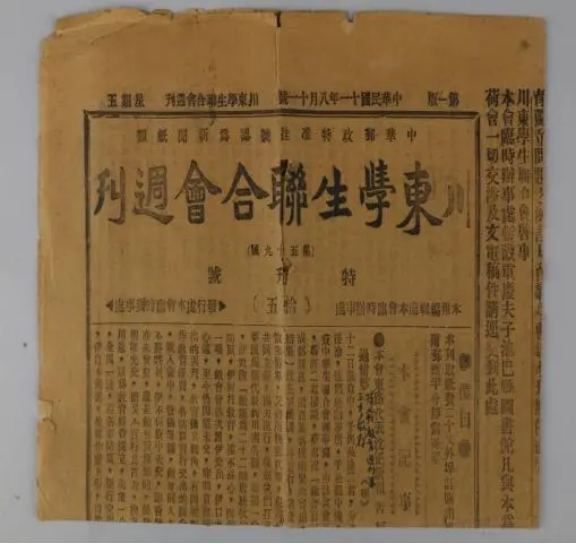

這份老報紙,見證106年前重慶地區的“五四”愛國運動

“1919年5月4日,‘五四’愛國運動在北京爆發。5月24日,由川東師范學校牽頭發起,重慶聯中、巴縣中學等校學生組成的川東學生救國團正式成立,并發表《川東學生救國團宣言》,通電全國……”舞臺上,大學生手拿一份“老報紙”,在重慶的“通遠門”前,激情選讀一份宣言書。這份宣言書發表在1919年6月10日的《國民公報》和《川東學生聯合會周刊》,原件收藏于重慶中國三峽博物館,被鑒定為國家一級文物。

晚會編劇、西南大學校史館副館長鄭勁松介紹,川東學生救國團成立后,1919年6月3日,川東師范學校發起在渝20余所學校同時罷課,當天上午1500余名學生聚集在通遠門附近的打槍壩,高舉寫著“還我青島”“懲辦國賊”“速息內爭”“勸用國貨”“誓雪國恥”等標語的小旗開始游行。學生們高呼愛國口號,沿途散發愛國傳單,游行持續了8個小時,整座山城群情激奮。本次晚會以情景劇方式再現了這一難忘的歷史瞬間。

六位紅巖英烈來自西南大學前身學校

與江姐等30人于1949年11 月14 日殉難于重慶電臺嵐埡的張澤浩,小說《紅巖》中成崗的原型、于1949年10月28日與王樸烈士一起被反動派槍殺于大坪刑場的成善謀,小說《紅巖》中“渝中之花”母親原型之一的黎潔霜,一家四口同時在“1127”大屠殺中殉難……

鄭勁松介紹,近年來,西南大學校史館深挖校史紅色資源,已查考出了犧牲在各個革命時期和倒在抗震救災、扶貧攻堅一線的英雄烈士校友40名,其中6人犧牲在渣滓洞,他們分別來自西南大學前身的四川省立教育學院、國立女子師范學院、私立中國鄉村建設學院。

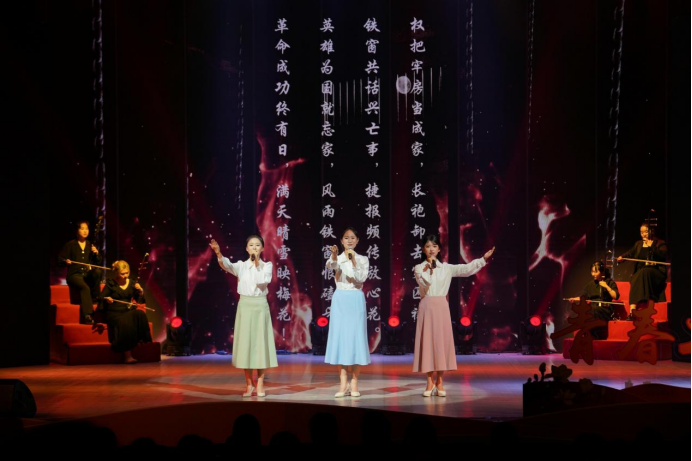

這次晚會以檔案展示方式,首次公開向師生們集中講述6位校史上的紅巖英烈事跡。合川籍烈士易仲康,當年還是大一新生,在1947年的“六一”大搜捕中被捕,堅決不向特務們寫悔過書,而被長期關押。他從“獄中挺進報”上聽到解放軍三大戰役勝利消息,寫下了七絕詩《入獄偶成》,引來獄中難友們紛紛和詩,是著名的“獄中詩社”的重要成員。

“革命成功終有日,滿天晴雪映梅花。”舞臺上,學生們激情朗誦了易仲康的這首七絕以及獄友楊虞裳的和詩,不少觀眾流下感動的淚水。

珍貴校史資料發布 烈士于再家書首次公開

西南大學最早辦學始于1906年的川東師范學堂,后更名為川東師范學校,其地址在現在的渝中區解放碑附近。上世紀二三十年代,學校幾經更名遷徙,后來在現在的兩路口文化宮擴建一新。

1933年,新學校建成后,由辛亥革命老人、當時的巴縣圖書館館長、后來擔任西南師范學院中文系教授的賴以莊執筆,寫下了《新修川東師范記》,并刻碑。這塊和西南大學淵源頗深的石碑至今依然靜靜地立在文化宮一角,由于年代久遠,不少碑文已脫落,學校拓片復制于校史館展墻,但苦于沒有原文參照,很多地方只能標明“空缺”。不久前,巫溪縣檔案館在一份史料中發現了碑文全文,并與西南大學檔案館聯系。

“簡直如獲至寶,填補了校史空白!”鄭勁松說,根據巫溪檔案館的這份史料,目前已對碑文做了校注,在本次晚會上對此做了正式發布。“川東師范學校是重慶地區最早的新式學校,這塊碑文全文的發現,對于研究重慶近現代教育也有重要的史料價值。”

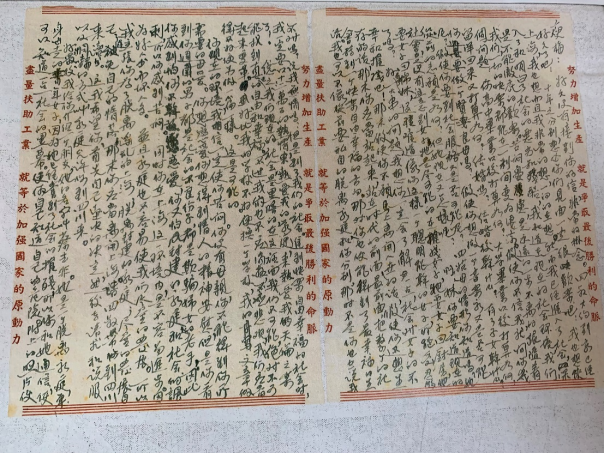

正是因為檔案館近年來的歷史挖掘和每年一次的校史之夜專題晚會,受到廣大師生和社會各界的關注。1945年昆明爆發反內戰、反獨裁的“一二一”愛國民主運動,其中犧牲的于再烈士,就畢業于西南大學淵源之一的私立中國鄉村建設學院,該校遺址位于北碚區的歇馬街道。于再烈士的侄子、上海理工大學退休教授顧寶炎給學校檔案館寄來了于再寫于重慶的9封家書(復制件)和周記、日記電子版,清晰地反映了一位愛國青年如何為和平與民主挺身而出的心路歷程。

“今年是抗戰勝利80周年,這些寫于烽火年代的家書、日記、周記,非常珍貴。”鄭勁松說。

當晚,學校還以視頻形式,發布了《重慶歷史名人中的西南大學人物》。學校校史館梳理了重慶市人民政府2005年、2023年,兩批審定、總計501位“重慶歷史名人”中的27名西南大學相關人物。其中包括 曾在各歷史淵源學校擔任校長的晏陽初、梁漱溟、文伯魯、甘績鏞、顏實甫、勞君展等教育家,童庸生、萬濤等重慶籍革命烈士,以及著名學者賴以莊、吳宓、侯光炯,書畫家蘇葆楨、徐無聞,以及西南大學走出的杰出校友、曾在重慶讀過小學、中學和大學的袁隆平等。

當這些重慶歷史名人一一展示在屏幕,師生們為自己學校走出如此之多的前賢先哲、大家名師和歷史名人感到自豪,并充滿由衷的敬意。

唱響了一曲新時代的青春之歌

伴隨著動人的講述和穿插其間的歌舞,一份份珍貴的校史檔案資料不斷被現場講述,大多數都是校方第一次公開披露和展示。如1950年1月1日舉行的重慶市慶祝西南解放大會上,巨幅的領袖像,很多人都不知道,其作者就是當時的解放軍二野文工團戰士、后來成為西南大學美術學院教授的陳曉曦。晚會現場展示的1985年重慶大學生自己創辦的《大學生詩報》(創刊號),則記錄了重慶作為新時期詩歌重鎮的青春往事。

晚會還講述了1991年畢業于原西南師大的全國組工干部典型、黨的十八大獻禮影片《雨中的樹》原型人物李林森的故事,展示了幾年前走紅網絡的騎行中國教師、山西青年先鋒、全國教書育人楷模候選人蘭會云,以及剛剛獲得全國百名研究生黨員標兵、被中央電視臺專題報道的“”油菜花女孩“”萬媛媛等一批新時期青年典型。

西南大學檔案館館長吳艷東介紹,“校史之夜”已連續舉辦了五年,前四季分別講述“源遠流長”(校史淵源故事)、“英雄贊歌”(校史英烈故事)、“先生之風”(校史上的大家名師故事)、“美麗校園”(校園景觀背后的校史故事),以文藝形式“活化”校史,讓檔案、文物開口說話,以大學生最可親可敬的形式,沉浸式參與,就是一場很好的情景校史大思政課。

“本次校史之夜以‘青春之歌’為主題,聚焦校史上的愛國青春運動和新時代的青年先鋒典型,既是對校史中熱血青春的致敬,更是對新時代青年使命的召喚。”西南大學黨委書記張衛國在晚會致辭中說,“希望全體師生,以史為鏡、以榜樣為燈,在回溯中汲取力量,在傳承中開拓新局,共同書寫屬于我們這代人的校史篇章!”

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)