【藝咖館】瓊緣刺繡單大瓊:一個家族繡娘到蜀繡非遺傳承人的繡麗人生

掩映在熱鬧之中的“單大瓊技能大師工作室”受訪者供圖

重慶文藝網1月24日14時02分訊(記者 趙玲)木屋黛瓦,古色古香,磁器口的每一天都人流如織,熱鬧非凡。穿過正大門擠入人潮,置身于這個“白日里千人拱手,入夜來萬盞明燈”的千年古鎮繁華,在第一個丁字路口左轉,補鞋匠雕塑旁拾階而上,只幾步,就抵達了掩映在熱鬧之中的“單大瓊技能大師工作室”。

掩映在熱鬧之中的“單大瓊技能大師工作室”受訪者供圖

單大瓊,重慶市非物質文化遺產代表性傳承人,清華大學美術學院高級研修人才,高級工藝美術師,國家一級/高級刺繡師,重慶市工藝美術大師,瓊緣刺繡2016年被列入重慶市第五批市級非物質文化遺產名錄。她的刺繡作品曾多次代表政府接待外賓,宣傳重慶悠久的歷史文化,也曾走出國門參加國外巡展,得到贊譽無數。然而,在這些殊榮加身之前,單大瓊僅僅只是一個業余的家族繡娘。

一身繡活,來自于蜀繡技藝“母傳女”的家庭傳承

走進工作室,首先映入眼簾的是左邊兩位繡娘在現場刺繡,專注地穿針引線,吸引不少來訪游客駐足觀看。其次是右手邊的柜臺上擺放了滿滿的榮譽獎杯、證書,向大家訴說著這里的每一件作品和單大瓊所獲得的榮譽。放眼望去,近70平米的藝術館,既有傳統的花鳥刺繡作品、動物作品、也有磁器口的吊腳樓等創意作品,向來往游客展示了非遺蜀繡的魅力。

兩位繡娘專注地穿針引線,成為一道亮麗風景 記者 趙玲攝

榮譽滿滿 記者 趙玲攝

據華龍網-新重慶客戶端記者了解,蜀繡作為巴蜀地區勞動人民智慧的結晶,在千百年來的傳承和發展中,成為本地區最具代表性的傳統技藝和文化樣式。瓊緣刺繡,是流傳在沙坪壩區磁器口鎮的傳統蜀繡技藝,屬于重慶地區蜀繡的重要分支,是重慶老字號,延續了清代中葉以來蜀繡技藝“母傳女”的家庭傳承方式。

1974年,單大瓊出生于三峽庫區奉節縣的一個刺繡世家,為了謀生和嫁一個好人家,刺繡是家族里每一代女孩子必學的手藝。她也從小跟著外婆和母親耳濡目染,學習繡花、納鞋底、繡鞋墊、繡枕套,用最傳統的針法手法繡出最傳統的花樣,比如花鳥、石榴,多子多福。

“那個時候,女孩子針線活好不好,決定了以后嫁的好不好。”單大瓊笑著對華龍網-新重慶客戶端的記者說,她從未想過,自己的一生從此都會與刺繡密不可分。

來磁器口的游客在刺繡作品面前駐足欣賞 記者 趙玲攝

不忙的時候,單大瓊會習慣性繡上幾雙鞋墊 記者 趙玲攝

無心插柳,一幅《古鎮風情》讓她與磁器口結緣

1994年,高中畢業的單大瓊去到廣東一家電子線路板廠做出納,當時廠里有一個四川工友特別喜歡刺繡,給了她很大觸動。于是,那幾年不加班的時候,她們便一起看書、學刺繡,刺繡手藝日益精進。

2000年時,她回到了重慶發展。也是在那兩年,重慶大力發展旅游,磁器口古鎮吸引著越來越多的游客。一次政府組織的活動面向社會征集手工藝作品進行展覽、評獎,她抱著試一試的態度,用摻針、亂針、加上鋪針、滾針繡了一幅磁器口古鎮大門《古鎮風情》去投稿,沒曾想一舉獲得三等獎,引起了相關職能部門的關注。為了豐富磁器口古鎮的旅游業態,政府免費給了她一個木屋門面,讓她賣賣手工刺繡產品,香包、鞋墊之類,為她開啟了在磁器口的刺繡生涯。

三年時間,單大瓊把全部精力投入在這個的小門面上,繡工越來越好,生意也越來越紅火,然而,于她自己而言,還是業余的小打小鬧。直到2005年的某一天,她終于迎來人生中的重要轉折點。

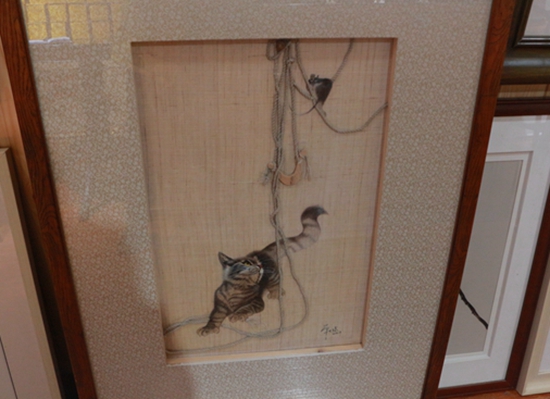

貓咪在單大瓊的一針一線之間變得活靈活現 記者 趙玲攝

動物繡狗狗萌態可掬 記者 趙玲攝

“當時,重慶市工藝美術行業協會相關領導走訪磁器口,看到我繡的東西還不錯,于是邀請我加入重慶市工藝美術行業協會,當時我也不懂,想想加就加吧,沒想到,這個協會從此改變了我人生的軌跡,給我帶來了意想不到的財富。”單大瓊向華龍網-新重慶客戶端記者表示,直到今天,她依舊十分感激,從那開始,她認識了很多專業的蜀繡前輩,看到了更廣闊的天地。

學習深造,從業余繡娘蝶變成專業蜀繡大師

2007年開始,單大瓊利用重慶市工藝美術行業協會這個平臺,先后結識了胡惠琴、李尚余等大師,并拜他們為師學習繡動物、雙面異形異色技法,自此,她的繡活開始邁向專業道路。

2011年,她前往刺繡之鄉蘇州,拜高級工藝美術師,蘇州十大繡娘之一錢菊鳳,學習如何繡人物,并將其中的要領舉一反三運用到繡動物針法技巧上,讓她的技藝更上一層樓。2016年,又拜中國工藝美術大師,蜀繡國家級非遺傳承人郝淑萍為師,在自己刺繡創作時,不時謙虛向老師請教,得到了專業指點,受益匪淺。

2016年4月和國家級蜀繡非遺傳承人郝淑萍老師合影 受訪者供圖

清華美院工藝美術高級研修班結業典禮 受訪者供圖

這些年來,單大瓊一直在不斷地拜師學習。除了繡法、技藝提升之外,她更不忘彌補自己理論上的不足,2013-2014年,自費進入清華美院工藝美術高級研修班學習,2015-2016年又進入川美國家藝術基金設計人才培養班深造,于是,認識了全國各地優秀的工藝美術大師,更是在刺繡的發展與創新方面,得到了前所未有的啟發。

打破傳統,將創新和創意融入蜀繡

“近幾年通過學習逐漸明白,刺繡也必須創新和改變。”據華龍網-新重慶客戶端的記者了解,單大瓊2015年9月創作的一幅刺繡抽象畫作品《生命的歷程》曾代表沙坪壩區市級非物質文化遺產項目走出了國門,參加了2018年法國巴黎的“中國印象·秀美重慶”文化藝術國際巡展,受到了法蘭西學院通訊院士高立昂先生的高度評價:“這幅刺繡將傳統工藝和現代藝術結合,既有中國的水墨之韻,更有西方的抽象藝術特色,十分喜歡。”

抽象畫繡品《生命的歷程》將中國的水墨風與西方抽象畫藝術結合 記者 趙玲攝

單大瓊與高立昂及夫人合影留念 受訪者供圖

單大瓊對此很欣慰,她指著繡品上的絲線告訴記者,這幅作品的創意來源,就是中國的水墨畫。“一滴墨滴在水里有一個暈染過程,形狀不同,濃淡不一、千姿百態,如同每一個生命,都是獨一無二。”單大瓊表示,為了繡出抽象水墨的漸變效果,選用的都是灰色調的絲線,用了亂針、鋪針和滾針,歷時6個月,最終才繡成。

關于刺繡的創新和改變,單大瓊在題材和材質上進行了思考。“以前的題材都是傳統的花鳥、山水,材質都是絲綢,現在可以融入西方的抽象藝術、油畫藝術,材質可多種材料創意結合,譬如夏布、麻繩、木塊等。”她的單面繡作品《玄》,就結合了夏布、麻繩、木塊、刺繡而成,于2016年獲得首屆“工匠杯”國家級金獎。

單面繡《玄》于2016年獲得首屆“工匠杯”國家級金獎 記者 趙玲攝

單面繡《東方之門》于2016年獲得首屆“工匠杯”國家級銀獎 沙坪壩區非遺中心供圖

做好非遺傳承,當好非遺傳承人

2011年,單大瓊評選為沙坪壩第一批區級非物質文化遺產代表性傳承人,自此,她的身上增添了非遺傳承人的使命和責任感。

為了弘揚優秀的中華傳統文化,為讓更多的人加入到非遺蜀繡的傳承工作中來,單大瓊從2013年開始陸續在各學校開展非遺公益課。現在沙坪壩71中、四川外國語大學、合川工商職業技術學院、沙坪壩區蓮光小學開設興趣班,她親自授課;開設蜀繡培訓班,前后幾年共培養學員近3000人;同時,積極主動配合沙坪壩區非遺中心、區文旅委、區婦聯等單位開展系列非遺進校園、非遺進社區等活動,在非遺傳承的工作中不遺余力。

單大瓊給沙坪壩71中的孩子們上蜀繡課 受訪者供圖

參加“我們的中國夢 文化進萬家”非遺展活動 沙坪壩區非遺中心供圖

最近,她正在積極參加“我們的中國夢文化進萬家”2019年沙坪壩區流動文化服務下基層演出系列活動,在現場進行非遺展示,讓基層老百姓近距離接觸蜀繡,愛上非遺。

“年后,我打算把二樓裝修打造成一個蜀繡體驗館,讓來店里的游客可以現場體驗、制作、更真實地感受非遺蜀繡之美。”單大瓊展望道。