用志不分 乃凝于神

——記書法家繆經綸

楊咸斌

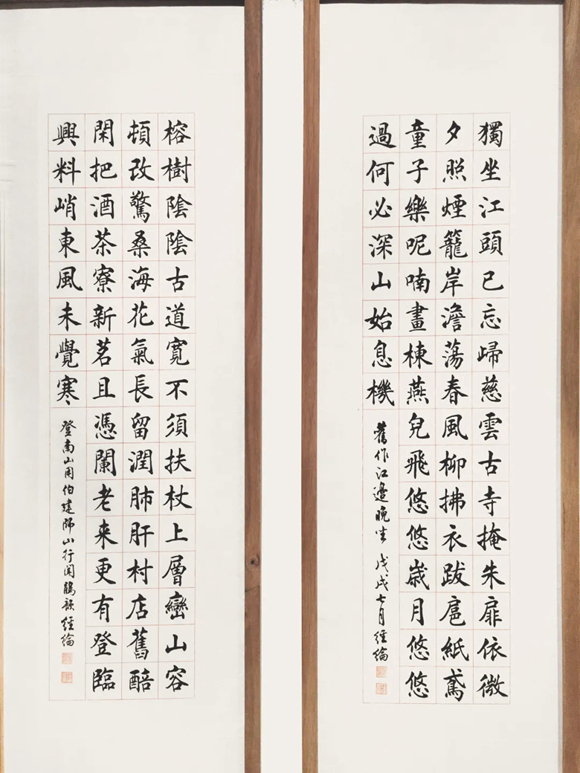

繆經綸 《自作詩四條屏》(部分)

繆經綸:1943年8月生于四川自貢。曾受教于重慶書法家李德益、許伯建、上海李天馬先生。曾任重慶市書法家協會副主席。現為重慶文史館館員,重慶書法家協會顧問。

莊子說:“用志不分,乃凝于神。”每當言念及此,我第一時間想到的就是繆經綸先生,這可以說是他的人生寫照。經綸先生年輕時興趣廣泛,但后來都漸次放棄了,而一直伴隨他至今的愛好是書法。他從一個普通的書法愛好者成長為名家,的非易事。

繆經綸先生,1943年出生于蜀南富順。富順——舊時鹽業總匯,蜀中人文淵藪,文風甚熾,至今文廟猶存。明清兩代共出了170名進士,鄉賢如劉光第、宋育仁、鄭誦先輩不勝枚舉,余膏剩馥,猶有沾溉。他曾先后師從李德益、許伯建、李天馬三先生研習書法,擅正、行、草三體。

1968年,他因喜歡書法,先后被借調到重慶市博物館、紅巖紀念館書寫標語和展牌,有幸得識李德益先生,跟隨德益先生學寫仿宋字,臨習歐陽詢《九成宮醴泉銘》(至今他的楷書仍帶有歐楷痕跡),對于字的結構,有了初步的認識。在一次閑談中,偶然得知同事許廷桂的長兄許伯建先生是位書法家,就于1972年夏至石橋鋪去拜見伯建先生,一見即為之傾倒,遂列于門墻。伯建先生對門生主張轉益多師,次年即主動將他推介于老友李天馬先生(上海文史館員)門下,通過書信往還,他又成為了天馬先生的弟子。

繆經綸 《自作詩四條屏》(部分)

他初學書法之時,限于時代原因,資料極其匱乏,一本普通字帖也難以覓得,因此就只能找師友借來碑帖,利用工余閑暇,在職工宿舍里耐心雙鉤或摹寫。每當盛夏酷暑,時無風扇,汗流至踵,只能解衣般礴。為免礙觀瞻,遂將窗戶(報紙糊窗)闔上,略開一線,個中況味,可以想見。那時他曾細心勾摹過褚遂良《孟法師碑》、孫過庭《書譜》、柳公權《玄秘塔碑》、趙孟頫《正草千字文》、韓道亨《草訣百韻歌》縮印本、沈尹默《二王法書管窺》、沈尹默臨《倪寬傳贊》。恰巧是這樣艱苦的條件玉成了他,因為書法的學習離不開臨摹,而今人臨的時候多,摹的時候少,因視覺有誤差,單純的對臨就會對原帖的細節產生盲區,而只有摹帖才能準確體會到自己寫不到位的地方在哪里,須知真放在精微。趙孟頫說:“昔人得古刻數行,專心而學之,便可名世。”(《蘭亭十三跋》)今人學習書法的條件遠勝古人,為什么反而出不了大家呢?我個人認為,一方面固然是時代大環境使然,但另一方面也是大部分聰明人不肯下笨功夫造成的。經綸先生就是下過笨功夫的人。

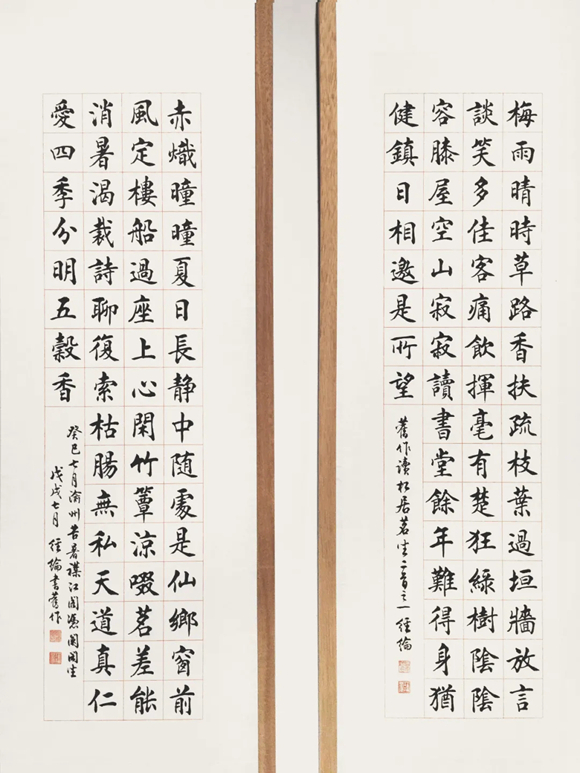

繆經綸《陸放翁七律三首》行書

他所從學的伯建、天馬二先生都是崇尚二王一派帖學的名家,這自然也影響到他對書法的崇尚和取法。除了上世紀八十年代中期曾臨習過一段時間的《張黑女墓志》《崔敬邕墓志》《元懷墓志》等魏碑,及隋《龍藏寺碑》外,他一直都伏膺唐楷,其成熟后的書作中并未夾雜一點魏碑的筆調與結體。入門學的歐陽詢《九成宮醴泉銘》,從學許師后,不憚折肱于褚遂良《孟法師碑》。他的中楷、大楷介于歐褚之間,字勢內斂,筆力沉雄,既有褚字的平和簡靜,又兼具歐字的峻拔剛健。他認為每個字都有自己所獨有的結構,“且字之長短、大小、斜正、疏密,天然不齊,孰能一之?”(姜夔《續書譜》)都應認真揣摩,不能一以概之,任筆為體。小楷以王羲之《樂毅論》《黃庭經》、趙孟頫《汲黯傳》等為宗,略參伯建先生小楷筆調。七十以后,書小楷多不界格,聽筆所之,一任自然,惟不計工拙之時,轉自成妍。他亦能作擘窠大字,所書五七言楷、行書聯,用筆沉雄,結體謹嚴,氣象正大,然并無霸悍狂肆之氣,正所謂“望之儼然,即之也溫”,時人論之,具廟堂之氣。他于大字、小字之用筆結體之不同甚有心得,認為各有法門。小字以鋒尖為之,用筆廉峭,結字尚寬綽而有余;大字則鋒肚并施,用筆篤實,結字尚緊密而無間。

繆經綸《般若波羅蜜多心經》楷書

他的行書以《集王圣教序》、神龍本《蘭亭序》、陸柬之《文賦》為宗,草書取法于王羲之《十七帖》、孫過庭《書譜》、趙孟頫《正草千字文》等帖,參以近人沈尹默、潘伯鷹筆調,其用筆結體趨向沈,轉折幽微處參以潘,是以面目更近于沈。于乃師伯建先生處盡窺所藏,其中沈、潘二公之作尤多,精品累累。得以沉酣其中,涵泳久之,故能深味其神理。復入而能出,又自具面目,非僅可以沈氏之優孟衣冠目之。他甚少作通篇完全獨立的行書或草書,并未恪守“草不兼真、真不通草”的教訓,而是借鑒陸柬之書《文賦》的寫法,真行草相間,端凝持重與自然流走并存,極變化之能事,又復歸于和諧統一。

其間還臨習過《史晨碑》《禮器碑》《乙瑛碑》《西岳華山廟碑》等漢碑,但終因性所不近,故未曾深研。又以天馬先生的緣故,還臨寫過一段時間的章草,今亦斂手不作。

繆經綸 《竹露 茶煙 聯》行書

他的書法取徑山陰一脈,不以時移世易而稍事俯仰,至今猶獨立不遷,迥異時流。他不矜才使氣、好奇尚異,故為書為文為詩一如其為人,一任平實、熨貼。讀他的字如觀索幼安碑,初看貌不驚人,既無怒張顫掣之筆,亦無柔媚巧麗之姿,細品則如嚼橄欖,回味悠長,寓巧于拙,平淡之中見奇崛。

繆經綸《曾茶山詩寓居有招客者戲成》

他于書法理論不尚玄虛,認同“善書者不鑒,善鑒者不書”的道理。今之書法家與書法理論家時相枘鑿,然書學至理非大書家不能道出。以為能兼之者,古人中的孫過庭《書譜》、姜夔《續書譜》,近人則沈尹默的《五字執筆法》《二王法書管窺》,及潘伯鷹的《中國書法簡論》等。于龍睛、鳳眼、回腕、轉指、捻管之說皆置之不論,惟遵坡公的“把筆無定法,要使虛而寬”。書中楷以下字,皆主張低捉管,故能用筆穩健;又堅持中鋒、逆鋒行筆,故能點畫沉著;行筆之際,又無處無提按,處處得轉換,是以點畫方圓兼備,富于變化。

嘗有書壇宿學言及他的字:“好雖好,但少點個性。”他自忖如無個性,又怎么分辨得出是他寫的字。他認為關于共性和個性的問題:共性變化幽微,最不容易捕捉其特點,真可以說是“瞻之在前,忽焉在后”,一旦掌握,則無往而不利;而個性則較為容易掌握,個性就是因為每個書寫者的個人習慣不同造成的,也就是習氣。只要先熟練掌握好共性,然后根據個人的理解和書寫習慣的不同,自然會形成個性,切忌刻意求之。一般人認為蔡君謨的字在宋四家里是最無個性的,但他認為宋四家中唯蔡君謨最可師法。蔡學習二王為什么還是和二王很不相同呢?蔡受時風所被,既學二王,于顏楊二家亦有所濡染,自然與二王形成差異,山谷的“書入顏楊鴻雁行”正可移以贊此。學蔡的字能更好地掌握共性,為己所用,從中變化出來。

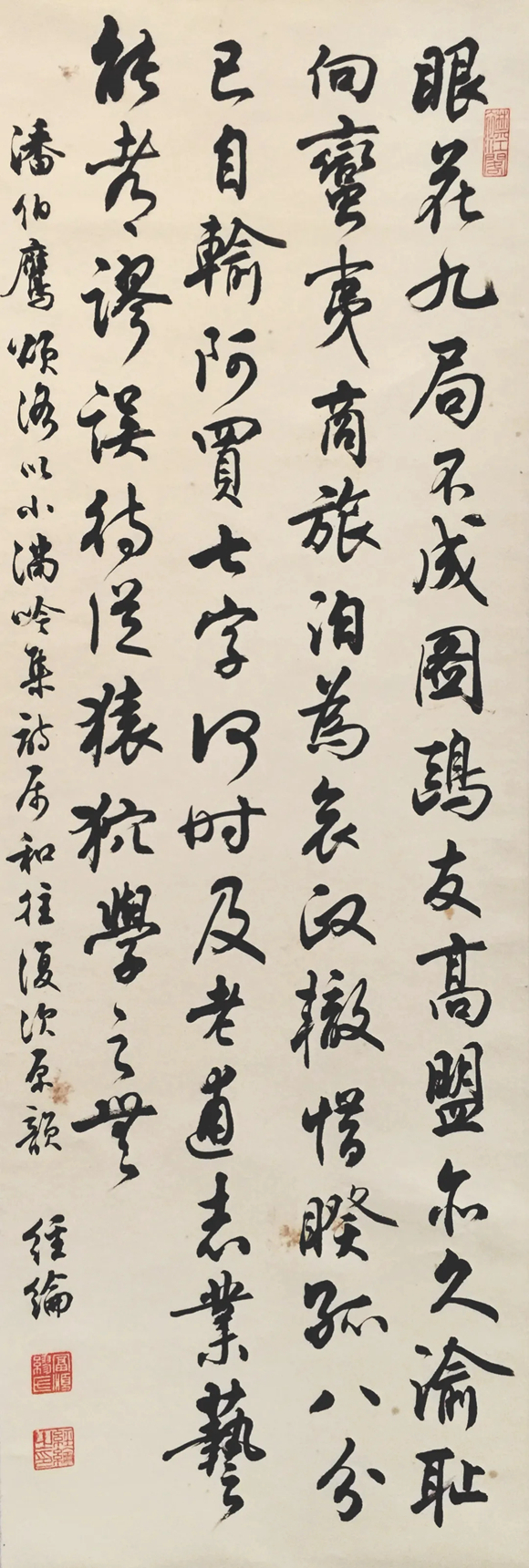

繆經綸《潘伯鷹頌洛以小滿吟集詩屬和往復次原韻》

乃師伯建先生是書家,更是詩人和學者,受其影響,經綸先生于書法之外,兼習文史。他深諳研習書法,需輔以文史哲,否則徒然淪為胥吏匠人之書。詩則推尊杜少陵、李義山、杜樊川、蘇東坡、黃山谷、楊誠齋、陸放翁、潘伯鷹諸家。喜讀《十八家詩鈔》,可謂韋編三絕。詩雖不茍作,然偶有會心之作,亦頗可觀,友人譽為能得宋人神味。他深會溫柔敦厚之詩教,是以所作字亦有書卷逸氣充溢于行間。

經綸先生喜獎掖后進,于向學之士知無不言,又傾其所有地提供外間罕見的學習資料。經綸先生今年臻喜壽,猶能作長篇小楷,而神氣完足,略無懈筆。信夫!含德養怡之足徵也。

文章作者

楊咸斌,重慶市書法家協會會員。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)