編者按:第五屆重慶青年戲劇演出季暨“雙城劇匯”2023成渝戲劇創作展演周在渝開幕。重慶市文藝評論家協會和重慶市文化和旅游研究院聯合組織來自高校、科研院所及民間文藝社團的評論家開展了專題舞臺藝術觀評活動。評論家們觀摩了重慶青戲季16個參賽劇目,并開展深入研討。本系列評論文章將為讀者呈現本次展演活動的精彩看點和藝術亮點。

“寓”言的荒誕嫁接

評重慶市話劇院小話劇《禿頭歌女》

文/西南大學文學院 程瀟

重慶人根子里蘊藉有幽默細胞,善于從重復日常生活中解剖開戲謔樂趣,尤其是重慶方言綜合夸張動作,油然一種自然無拘束的笑意,倘若打碎其中的事實邏輯,解放出巴人放浪形骸的天性,則不可不以“荒誕”聊表“敬意”與“醉意”了。

談及“荒誕”,愚人可語。重慶市話劇院創作團隊大膽改編尤涅斯庫的戲劇經典《禿頭歌女》,在重慶話劇院十樓劇場,將法國作家的英式“反戲劇”,移植到了以重慶本土文化為基礎的小話劇上。通過劉姐買雜貨,柳教授與柳太太對話,劉姐與雜貨鋪老板娘爭吵,馬澤軒與張淑儀相認,四人對話等生活化卻反邏輯的事件,以及無序混亂的鐘表報時,夸張變形的肢體動作,癲狂扭曲的語言信息,鋪陳開一場發生于重慶彈子石街道公寓內的荒唐鬧劇,令人看后頗覺莫名其妙,一頭霧水,但正是在這霧水中,能照射出重慶《禿頭歌女》在地化改編的創新探索與荒誕實驗。

一、方言游戲的語用雜燴

在《禿頭歌女》原本中,尤涅斯庫對英語語言有著自反性的顛倒與異化,是一種對詞與物、語法與語序、語調與語態的玩味與解構,是建筑在英語語系邏輯層次上的反邏輯與“異位移植”。而對于重慶本土改編團隊而言,如何將英語原作中在表意信息外的語言能指本身,進行文化轉譯與語言嫁接,成為一大挑戰。

尤涅斯庫作為法國人,學習英語煞費苦心,1948年,他通過《學英語不費勁》這本教材來學習英語,但他驚訝地發現許多簡單的句子,傳遞出一種真實且被人遺忘,真理卻從不被懷疑的日常事實,比如一個星期有七天,天花板在地板之上。滑稽的反復抄寫與背誦,讓他對這門語言有了更深入的思考,課本語言扯開了一條“異托邦”的裂縫,通向日常語言溝通阻滯的側面。于是兩對夫婦在胡言亂語里摸索出邏輯自洽,在“牛頭不對馬嘴”的語詞濫用中,撕開了語言先行知識體系與常規認知原則的遮羞布。這樣具有典型語言特色的話劇,有著鮮明的區域個性與文化基因,對于本土化改編絕非易事。

不過,英式的胡言亂語,如何變成方言的愚人寓言呢?在重話《禿頭歌女》中,不同的人物操著各自的方言俚語,柳教授一本正經說普通話,柳太太大大咧咧操著河南話,劉姐與雜貨鋪老板娘說的熱辣重慶話,張淑儀侃著安徽調調,馬澤軒則用山東話。各地方言被裹挾在語言泛濫的狹小公寓里,不同方言之間的溝通本身就有文化壁壘,并且夸張詼諧的方言聲調,糾纏著趣味變形的方言詞匯,天然具有幽默的要素,再綜合幾個演員夸張調侃。比如,重慶話以及重慶調的普通話與河南話爭吵罵戰,柳太太對劉姐不滿,柳教授重復著夫人的河南話尾音,方言成為宣示主權的武器。馬澤軒在與張淑儀互訴前緣,兩人的口語從山東話與安徽話的對立,在二人耳鬢廝磨逐漸熟悉,互換了各自的方言,帶來熟悉卻陌生的語調笑料。

方言作為一種自然屬性的社會大眾用語,其本身蘊含了高度抽象的信息不對等,在信息傳播者與觀眾之間形成隔膜,模糊的方言俚語產生誤讀與混淆,似乎通過方言描繪了一種社會通俗文化給予角色的刻板印象,而這一印象本身就充滿滑稽。如同一種語言的游戲一般,在極端的排列組合與無邏輯應用中,達成一種和解。

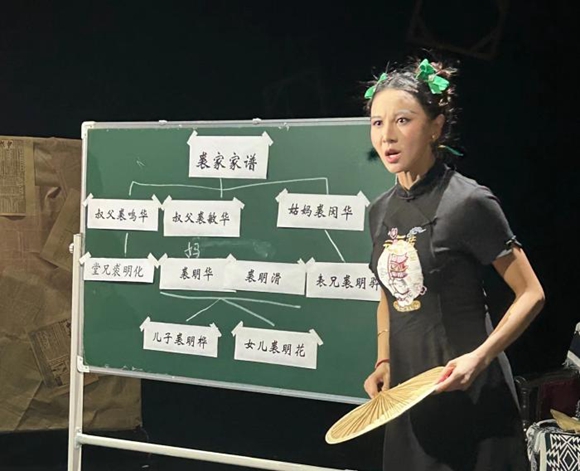

英文版中有一段非常滑稽的關于勃比一家的討論,史密斯夫婦對一個所有家庭成員都名為鮑比的售貨員家族,進行了能指相同而所指相悖的語用混亂,是基于名實不符,同名異指的語言傳播符的失序。然而話劇院的改編巧妙利用了方言同意不同音的意指差異,把傳統的名稱混淆,介入了方言讀法差異的趣味,用“裘明華”一家9口人的相近讀音與不同漢字,使得河南話與普通話組合成一出有趣的鬧笑。鬧笑之余,居然讓真正的“裘明花”本人,也就是雜貨店老板娘現身說法,用理智的家譜邏輯解讀出非理性的同音異名,讓人有一種莫名其妙的正經感。

二、重慶時空特色的在地改編

《禿頭歌女》自1950年在巴黎首演以來,廣為流傳,改編成多種語言,卻始終沒有英文原版具有語言荒誕的韻味。將英語話劇轉換為中文語境,直接的轉譯是行不通的,重慶有著豐富的歷史文化氣韻,重慶話劇院的創作團隊是在吃透原著基礎上,將重慶風土人情與民風民俗融入到了臺詞對白中。

比如原著一開始的典型英國式史密斯夫婦對話,史密斯太太評價晚餐豬油炸土豆、英國沙拉,在柳太太那則轉變成一系列重慶特色的食物,尤其是璧山魚,與英式炸魚形成呼應。重慶人熱辣耿直的性格特征也融入在劉姐與雜貨鋪老板娘兩人的拌嘴里,雜貨鋪老板娘作為公寓敘事空間之外的角色,與舞臺下的觀眾一樣,作為看客在雜貨鋪里搖著扇子,并表示要看一出“禿頭歌女”的戲劇,下場后坐到觀眾席上,用戲謔的語言“禿頭,還可以唱歌嗦”成為“元戲劇”外結構的一種調侃,解構了“禿頭歌女”標題本身的隨意性與無邏輯——實際上禿頭歌女這一標題本身就是扮演消防隊長的演員在念臺詞“金發女郎”時,不小心誤讀成了“禿頭歌女”,不按常規出牌的尤涅斯庫旋即將“禿頭歌女”作為了標題。這本身就是一種荒誕的趣味,而雜貨店老板的觀看荒誕劇,也引申為生活邏輯上的一重荒誕視野,荒誕的日常對話看上去順暢交互,實際上沒有任何有效的信息,更多的是一種冗余的詞匯徒勞,形成“語言的悲劇”。

重慶的大后方氣質,是不同于上海與北平的,山城重慶有著跌宕起伏的風云,也有潛伏在波詭云譎之下的市井情趣,作為山城彈子石的公寓,生活著來自天南地北的遷徙者,他們在這寄居,卻能讓重慶人劉姐給自己做女傭。重慶世俗生活戲劇傳統悠久,兩張貼了舊報紙的可移動屏風板,舊沙發與木桌,柳教授身穿睡衣,看著老報紙,原作中的英國特性,在此處轉換為更有中國文化傳統與重慶個性的時空環境。搭配著耳熟能詳的風情音樂《太太是人家的好》《夜來香》《玫瑰玫瑰我愛你》,讓人穿越回那個年代的同時,也為荒誕的日常男女之情,營造了一種紙醉金迷的靡靡氛圍,柳教授與劉姐有關系,卻又是妻管嚴,馬先生夫婦互相裝作不認識彼此,劉姐認為自己是偵探,想要挖掘隱秘的真相,在眾人處于荒誕場域里,不得不思索身處于公寓中人物的精神狀態,回溯一種當代人身處“反戲劇”生活中的存在主義危機。

在地化改編將原著的人物關系基本保留,刪減了后半段消防隊長的戲份,把《禿頭歌女》的故事嵌套在重慶老板娘的觀劇體驗中,使得荒誕的概念變得普適化與大眾化。

三、夸張變形的荒誕形式

在尤涅斯庫的反戲劇荒誕形塑中,語言的荒誕屬性大于一切外在的形式設計,其中的人物都如同語言機器一般,刻板、單調、呆滯的無序對話,在反邏輯中達到日常生活的諷刺性。市民階層在公寓生活中的無盡苦悶,工業時代社會飛速發展的冷漠與效率化,使得語言已經無法成為一種宣泄情感的工具,語言的荒誕是《禿頭歌女》的第一性,是其奠定了荒誕派戲劇的語言基礎,是一種基于話劇形式的語言類反戲劇。若要完整繼承《禿頭歌女》的精神氣質,則不能避開其語言對白設計的巧妙與精深,無論是談話的非同一性溝通,獨白的前后矛盾與自說自話,最終語言的破碎與崩塌,淪為音節與字符,這都標志著《禿頭歌女》是玩味語言的荒誕反戲劇。

重慶市話劇院的創作團隊試圖為“荒誕”增添更多元的設計,首先體現在人物形象上。原著幾乎沒有對人物的外貌描寫,只說是有英國性,無論是現在流行的英國版本或法國版本舞臺劇,人物都是穿著樸素,在簡易的家庭布景中展開對話,在重慶改編里,人物造型上不僅突出了旗袍與睡袍,也加入了獨具中國民間氣息或民族大眾風俗的——東北大花布改良的西裝與旗袍,花花綠綠的鮮亮色彩放置在暗淡蕭條的公寓中,帶來了視覺反差的驚喜,與人物的身份形成鮮明對比的同時,也用直觀的喜劇色彩營造了荒誕感受。

其次是在肢體動作上展現出更為癲狂的特質,編導在話劇中穿插了流行音樂,如《愛情鳥》《神探加吉特》以及用戲曲鼓點來營造節奏,在節奏的波動中,伴隨著時鐘——這一象征無序時間的道具,讓演員跟隨肢體動作的導向,以及情緒的開合,舞動身姿,手挽手,肩摩肩,或相對扭腰,或攜手轉圈,或招手點頭,或身段波動,兩對夫婦組合,如同愚人劇或喜劇歌隊的舞蹈般,向著觀眾跳起了不明所以的舞蹈,他們在舞臺上肆意妄為的追逐打鬧,或許觀眾會覺得荒誕與欣喜,但從另一個角度而言,這樣的夸張肢體行為,以及無秩序、無邏輯、無動機的非理性運動,是對原著語言設計的一種消解。無論是什么緣由,過分的張牙舞爪是對《禿頭歌女》語言悲劇的一種拋棄,固然是創作者的大膽探索,卻也使得重慶《禿頭歌女》難入真正語言荒誕的殿堂。

總而言之,重慶市話劇院的小話劇《禿頭歌女》不乏是一部積極探索的改編之作,為《禿頭歌女》的荒誕性增添上重慶注腳,同時面對經典的戲劇文本,創作者在大眾化與學理化的在地化嫁接里,需要思忖的不僅是喜聞樂見的表現形式,還要盡可能試著將戲劇理念與戲劇美學,以生動形象的方式傳遞給觀眾。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)