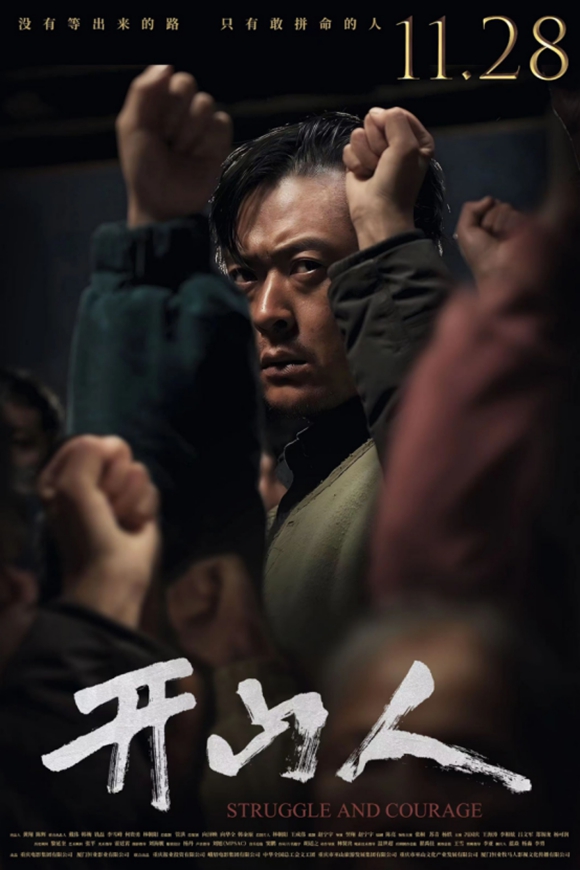

電影《開山人》,重慶電影集團歷經三年匠心制作,11月28日全國公映。

莉莉周觀影團有幸協助主辦方組織影迷第一時間參加了電影《開山人》11月13日的劇組分享會、14日首映禮暨重慶衛視《謝謝你來了》特別節目和22日重慶青年電影展開幕影片《開山人》觀影及超前點映活動,熱心的影迷們被電影獨特的藝術魅力所感染,紛紛有話要說……

《開山人》:峭壁上的路,不是風景,是悲壯的敘事

文/重慶郵電大學副教授 趙勇

重慶人把外出打工叫做“闖活路”,為了過好日子,走出去就是“活”,絕不給自己退路,這是大山里的人的性格。大巴山之巍峨,之綿延,是我第一次坐火車來重慶的直觀感受。從湖北十堰開始,經安康、萬源、達州、廣安,搖搖晃晃的綠皮火車,昏天黑地。重慶,對我來說是遙遠的存在。那時候巫山還沒有鐵路;工作后在秋冬季節的飛機上往下看,“只此青綠”。運氣好,會看到層林盡染的紅葉,就知道進入了重慶地區。再后來,我駕車走高速,跨橋穿隧,巫山的立體感撲面而來:山高,水險,不經意間,那些掛壁公路蜿蜿蜒蜒,神秘空靈的樣子,很是漂亮,很羨慕住在這里的人。這就是我作為“觀光客”所了解的巫山“景觀”。

直到遇上由重慶電影集團出品,取材巫山真實事件改編的本土電影《開山人》,我才得以切入這片地區褶皺的深處和人們生存的機理中。非常幸運,我加入了莉莉周資深影迷會,參加巫山電影節,我得知《開山人》已經在投拍當中。毛支書是誰,下莊在哪,開山壯舉有多難,故事為何流傳這么廣,帶著這些疑問,我們走訪下莊。

很難想象,蜀道難,修蜀道,那是難上加難。尤其在巫山,巫溪,云陽,村莊與人藏在山的夾縫里,山腰近直角,刀削一般絲滑,無立錐之地。這樣“下莊村”有多少個,我不知道。外面的人,進不去,里面的人出不來,一個容易被時代錯過的角落。電影就是圍繞這個村展開敘述的。他們不等不靠,最初用最簡單的工具,可以說是徒手,繩索綁縛在腰間,在幾乎懸空的懸壁上,鑿開天路,也是村民的生存之路和夢想之路。這不僅需要勇氣,智慧,還需要集體的齊心協力。村支書毛相林代表的下莊精神有一種超越人類局限性的悲壯感。人力不夠,男女齊上;機械不夠,土法上馬。在電影中,沒有挖掘機,沒有盾構機,沒有大型車輛,只有最美麗的勞動者的身體。人類的身體與崖壁的碰撞,巨大的山體與渺小的蜘蛛一樣的開山人,頻發的落石與墜崖的犧牲者……

敘事有沖突,但這種沖突和善惡無關,而是意志力的較量。毛支書要求村民立足下莊,鑿壁開山,村中能人黃祥基要帶村民出去打工,都是為了擺脫貧困,但后者其實是“放棄”下莊。下莊,不僅是地理的存在,它是下莊人生命意識蓬勃向上的源泉和根基。放棄下莊就是否定下莊作為物的豐富性和生存意義的充盈。“出走”是為了更好的回歸,黃祥基們不僅僅是掙到了錢,也學會了相關行業規范和操作技術。《開山人》的人物沖突不是最重要的。人與自然,下莊與大山之間存在著復雜的關系。大山饋贈了下莊人,也鎖住了下莊人。電影展現了大山的險峻,墜崖而亡幾次震懾住人們;地貌的復雜,讓他們錯估路線;冬夜的寒冷,也是極大的生存考驗。電影用現實主義風格,還原了當年毛相林帶領下莊人開山筑路的關鍵性節點。當然,電影在表現“大山”的意象呈現上還有不足。既然下莊人戰天斗地,那么是否可以適當增加“大山”的主體性和人格化力度?大膽運用更具表現性的視聽畫面來突出大山這一自然物本身的生命感,多從山峰、大樹或小動物的非人視角來審視人類這一開天辟地的堅韌壯舉,從而豐富下莊與大山的沖突層次?

《開山人》在這個時代,再次彰顯了勞動美學的影像價值。勞動者樸素的身體造型,身體勞動的姿態之美,人性之美和價值之美被影像捕捉并放大,并呈現在觀眾的心理層面。它喚起了我們對身體尊嚴的重視。下莊人,懸在半空,鉆洞眼、放炸藥,每一個身體動作,讓人感到他們的工作,已經不僅僅是為下莊人修路,而是對人類整體意義上的“勞動”價值的肯定和贊美。

《開山人》恢復了身體的“生產性”特征,這與某些商業電影過度呈現身體的消費性和意義的空轉有所不同。開山的過程,也是人類與大山不斷對話的過程,在這種極端的勞動環境下,人的身體價值被釋放出來:這條丈寬的懸崖路,熔鑄了下莊人的身體在里面,這些鑿斧的痕跡,鐫刻著人類的斗爭精神和生存理想。

(莉莉周觀影團供稿)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)