文/衛洪

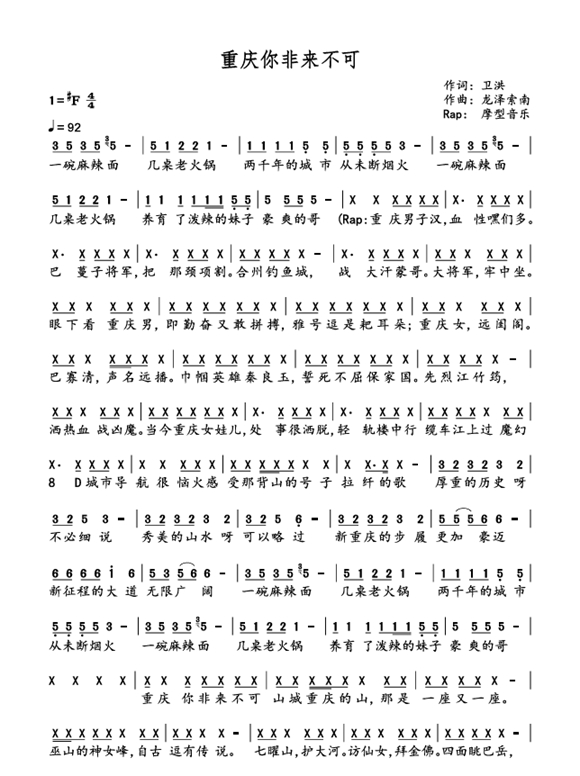

近日,由客居重慶的少數民族歌手龍澤索南演唱的歌曲《重慶你非來不可》在酷狗音樂、QQ音樂等視聽平臺同時上線,短時間內便引起較好反響,作為歌曲詞作者,既為作品能受到廣大受眾、特別是年輕群體的歡迎而欣慰,同時也向參與后期創作的隊友及為此提供幫助的同事、文友表示感激,借此機會,就此歌詞創作過程談談粗淺的認識。

去年5月中旬,重慶以“歌唱新時代”為主題,面向全國征集原創歌曲,一時應者如云,在全國音樂界掀起了一波認識重慶、解讀重慶、抒寫重慶的熱潮,作為土生土長的本土文藝工作者,深受鼓舞,怦然心動,自然而然被這波創作浪潮裹挾其中。

對于像傳統詩詞、中國書法、寫意國畫以及短詩、歌詞之類的創作體量相對較小的文藝作品,一定要做到胸有成竹,一氣呵成,才能達到情意融洽、心性和諧、氣韻貫通的藝術效果。所以“寫什么?”“怎樣寫?”成為下筆前必須首先解決的兩大問題。

重慶歷史悠久、山河壯美,名人輩出、大事頻現,自公元前316年秦國派大夫張儀、將軍司馬錯滅巴設郡,數年后張儀將郡治遷于長江、嘉陵江交匯處(漢時稱江州)并筑城,成為重慶建城之始,2000多年來,不論是歷史上還是近現代,不少影響中國乃至世界發展格局的重大歷史事件在此相繼呈現,夯實了重慶英雄之城、堡壘之地的威名。可以說,重慶值得寫的內容非常之多,但一首歌曲的容量又非常有限,左右為難的窘境讓我陷入久久的沉思。這時,一句俗話讓我眼前一亮,這就是“一方山水養一方人”,是啊,歷史是人創造的,而人是山水養育的,正是大山大水的自然環境涵養了重慶人剛烈忠勇、耿直灑脫的人文氣質,而也正是這剛烈忠勇、耿直灑脫的重慶秉性產生了古往今來系列著名的英雄人物,上演了系列重大的歷史事件。就這樣,人與山水就成為我這首歌詞的主基調。

于是,從人的方面,我選取了舍生取義的巴蔓子、實業助國的巴寡清、拼死抗敵的釣魚城勇士、保家衛國的秦良玉、革命軍中馬前卒鄒容和視死如歸的紅巖英烈江竹筠等為代表,可以說,每一個名字后面都有一段震撼人心的動人故事。在此要特別說明,江竹筠雖然不是出生于重慶,但她從少年時起便一直生活在重慶,深受重慶人文氣質的熏陶,成年后也一直在重慶及川東從事革命活動直至英勇就義,通過紀實小說《紅巖》及系列相關的文藝作品中“江姐”這一形象,她早已經成為紅巖英烈群體的象征,成為世人心目中重慶革命女性的典型代表,更是當今重慶人引以為傲的故土英雄。而在山水方面,面對滿目山水的巴渝大地,不論怎樣取舍都有掛一漏萬之感,但還是決定著重從兩個維度進行取舍,一是歷史厚重感,二是當下知名度。從水而言,南北相匯的長江、嘉陵江是重慶的母親河自不必說,而小三峽大寧河、烏江百里畫廊、重慶避暑勝地黑山谷、激情漂流阿依河等都是當下的重要旅游目的地,為重慶人所耳熟能詳。從山而言,巫峽神女峰、黔州(今彭水)摩圍山以及七曜山、縉云山、巴岳山等都是具有歷史底蘊的地方,而仙女山、金佛山、四面山等已經成為當前旅游熱點。歌樂山雖不算名山峻嶺,但它在重慶有其獨特的地位,它原本名仡佬山,是巴國建國前的原住民仡佬族生活的歷史遺痕,同時又是上世紀紅巖英烈群體對敵斗爭最后為革命犧牲的地方,所以它不但是遠古歷史地標,更是當代革命教育基地。

當然,記錄歷史只是表明一座城市的文化傳承,文藝家應當肩負為時代畫像、為時代立傳、為時代明德的社會責任,一件好的作品更需要記錄當下和展望未來,既要觀照生活更要鼓舞人心。新時代以來,重慶經濟社會發展發生巨大變化,一些地標性的建筑、一批熱門景點相繼產生,讓新重慶展現出蓬勃生機和無限廣闊的發展前景,所以當下的一些諸如輕軌穿樓、纜車過江、立體城市及朝天門、解放碑、洪崖洞等游人打卡地也應當得到展現,以充分呈現現代化新重慶的發展成果和三千萬巴渝兒女的精神風貌。

故事的素材準備好了,如何開頭也是頗費周章,經過反復思考,“小面”與“火鍋”映入腦海,這兩種物品不但是重慶人最為鐘愛的飲食,也是世人感受重慶文化最直接的介體,更是重慶人最廣泛最抓心的鄉愁,所以“一碗麻辣面、幾桌老火鍋”在筆端自然流露,用最有山城味的10個字拉開作品的序幕,希望以小切口展現大情懷。由于要表現的內容已遠遠超過一般歌曲的載重量,為此,借鑒當下年輕群體最為熱衷的說唱形式,明確將大部分陳述性內容用Rap(說唱)的方式快速表達,要求說唱部分采用方言,以便更接地氣,在形式上更有巴渝風、重慶味。在遣詞用句方面,充分向傳統學習,一是借用傳統詩詞對仗的藝術手法,這在狹小的空間中隨處可見,除前面提及的開場兩句,還比如:“輕軌樓中行,纜車江上過”“潮涌兩江,帆揚半島”“訪仙女,拜金佛”等等。二是在用韻方面也大量使用雙聲、疊韻,如“磅礴”“巍峨”“婆娑”“閃爍”等等,使之盡量體現傳統詩詞朗朗上口的藝術特色。在用詞方面,既要莊重嚴肅,同時也納入一些方言俚語,如“耙耳朵”“很惱火”,做到莊諧一體。

歌詞出爐后,以《大重慶》之名發給相關音樂人征求意見,之所以取此名,是覺得此歌的內容可以承載得下這個歌名。不久,得到青年歌手龍澤索南的積極回應,龍澤不但是一位實力歌手,同時也是一位年輕時尚的作曲家,更在于他客居重慶二十年,對這座城市產生了深厚的情感,對歌詞所表現的內容和詞作者的創作思路深表贊同,他根據音樂規律,在尊重原作的前提下,對歌詞進行合理刪減,擴大說唱內容,主歌部分則反復于“一碗麻辣面、幾桌老火鍋,兩千年的城市從未斷煙火,養育了潑辣的妹子豪爽的哥”的簡短吟唱,旋律簡捷明亮,輕松活潑,以使聽眾產生強烈的共鳴,使主歌部分易記易學,便于傳唱。同時在分段和結尾處加上“重慶你非來不可”的旁白口號,又增添了幾分氣勢。

經過幾個月的反復修改,作品已經日臻成熟,現在以《重慶你非來不可》之名在相關視聽平臺同時上線,初步反響比較好,不少聽眾留言“走心”“燒腦”“帶感”“好嗨”,基本符合作者的預期。當然,對于一般作者而言,作品都是精心打磨,經過十月懷胎一朝分娩,所以總認為是很好的,但作為從事文藝評論的人,我對此保持高度的清醒。每個作者對自己的作品保持自信,這既是一種普遍現象,也是一種必然規律,但這種必然是基于該作者自身的創作能力和審美水平為前提,正如坊間所云:“文無第一,武無第二。”對同一作品,不同評委、不同受眾一定會有不同看法,社會主義文藝本質是人民的文藝,要把人民當成文藝作品的鑒賞家和評判者,一件作品的優劣不只在于眼下的反響,更要經得起時間和歷史的檢驗。

作為一件用非主流手法創作的主旋律音樂作品,是否真的能得到人民群眾的廣泛認可?還將拭目以待。不過此歌最終結果如何都不是我所特別關注的,即使人們不太接受,也只能是心有所愿,而力之不逮也。不過我相信這種探索是有益的,畢竟,文藝的生命在于創新。

作為一名重慶人,我得為重慶站臺,這是我創作此歌的目的和初衷。

2024.1.28

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)