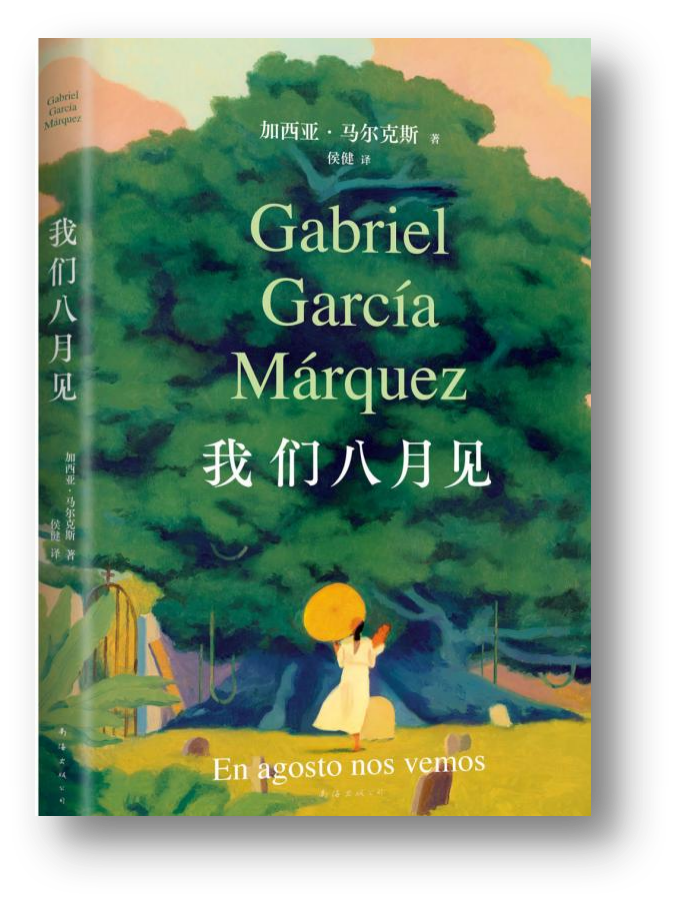

卡夫卡的《城堡》、納博科夫的《勞拉的原型》、張愛玲的《小團圓》、王小波的“時代三部曲”等,這些偉大的作家未及出版的遺珠之作,是世人緬懷他們的珍貴紀念。3月,加西亞·馬爾克斯的絕筆之作——《我們八月見》,以多語種版本在全球首發,以紀念這位偉大作家的誕辰。

馬爾克斯以《百年孤獨》《霍亂時期的愛情》和《族長的秋天》等杰作,描繪魔幻奇妙的拉美世界,讓讀者陶醉不已。而在《我們八月見》的創作過程中,盡管馬爾克斯面臨著記憶衰退的挑戰,他仍五次精心修改書稿,力臻完美,將此書“獻給命運,獻給欲望,獻給未被歲月摧磨的歡愉”。在這部小說中,女主人公安娜每年八月都會來到同一座島嶼,手捧劍蘭,祭奠長眠于此的母親。在一年一度的夏日旅程中,安娜在美麗的島嶼上遇見一個又一個情人,海島之上,鮮花、海洋、藍鷺以及熾熱的邂逅,讓她在平凡的生活中思考自我、婚姻以及生活得失,最終,她揭開了關于母親的秘密,而其中或許也包含了她有關自己的答案。為深入體會該書內涵,西南大學師生就此展開對話。

研究生涂涵鈺:2004年,馬爾克斯的《苦妓回憶錄》在中國出版,《我們八月見》作為與其同時期的作品,不約而同地圍繞著愛情故事展開,但除此以外,馬爾克斯似乎又進行了更深層次的抒寫,《我們八月見》最重要的主題是什么呢?

博士生導師董小玉:愛情是文學創作的一大母題,在馬爾克斯筆下,愛情同樣動人,但他的視角和筆觸總是不同尋常。無論是《霍亂時期的愛情》中的佛洛倫蒂諾對費爾明娜跨越半個世紀后的告白,還是《苦妓回憶錄》中暮年的“我”對一位妓女的真情抒發,馬爾克斯將愛情的主題拓展至對生命的洞察,因此書寫愛情只是這些作品的一部分。

在《我們八月見》中,或許一些讀者從明快、簡潔的敘事方式中很難找到印象中的馬爾克斯,甚至從安娜身上感受到了愛麗絲·門羅式筆下女性的影子,但無論是突如其來的“二十美元”情節,還是從棺木中挖掘出母親遺骸的震撼場景,都無不透露出馬爾克斯式的魔幻色彩和沖擊力,而通過平實、沖淡的故事所講述愛情的故事,實際上也囊括著馬爾克斯在所有作品中不變的主題,即孤獨。

當安娜從長達二十七年如水般平靜的婚姻生活中突然覺醒,當她在島上重拾年輕時被擱置的文學夢想,情人手邊翻飛著的是《德古拉》《瘟疫年紀事》和《幻想文學集》,當她從母親的死亡中窺見自己生命的終結,鏡子和棺材里出現的是相反的面孔,她以決絕的方式帶回母親的尸骨同樣是想要逃離一種早已寫在羊皮卷上的宿命。通過安娜的故事,我們得以一窺馬爾克斯對人生終極問題的洞察與見解。歷經滄桑的馬爾克斯,在最后的作品中,依然堅持向世界傳達生命中人必將面對的孤獨主題。這種孤獨,不僅僅是身體上的獨處,更是心靈上的尋覓與掙扎。

研究生涂涵鈺:在馬爾克斯的自傳《活著為了講述》中,他談到過年輕時在回家的汽艇上閱讀他最牢靠的的精神導師——美國作家威廉·福克納的《八月之光》的經歷。或許是一種巧合,從青年到暮年,其間光陰如梭,有諾貝爾文學獎得主的身影,也有逐漸失去記憶的老人的困惑,在生命的航船上,馬爾克斯的目光再次轉向八月,將這部小說取名為《我們八月見》,在這個故事中的“八月”代表著什么呢?

博士生導師董小玉:對主人公安娜來說,八月必然是一個百感交集的月份:她獨自上島祭拜母親,在墳墓前痛哭流涕,是在八月;她解放內心深處的欲望,在島上邂逅各色情人,也是在八月。一面是生離死別的濃稠悲苦,一面是隱蔽內心的露水情緣,這二者似乎很難被聯系在一起,但馬爾克斯用“我們八月見。”將八月變成了一個約定。八月盛放了一年中其他日夜里被安娜掩藏、逃避的東西,那些由于太過燦爛和閃耀使人本能退卻的情感。“我們八月見”,與其說是她與母親,抑或與未知的情人的約定,更像是她對自己的鄭重承諾。她以平日里循規蹈矩的生活,來補償和平衡每年八月在島上度過的狂歡般的恣意時光。在這個月份里,她允許自己釋放、追尋和擁抱那些平日里不敢觸碰的真實情感和夢想。

對作者來說,八月是遭受失憶癥的馬爾克斯對《百年孤獨》中“生命中曾擁有過的燦爛,終究都需要用寂寞償還。”這一母題的回應。當作者一如失憶癥橫行時期的布恩迪亞家族之子倍感痛苦時,或許他也會想起生命中某一個燦爛的八月,或許正是多年以前他在馬格達萊納河上所見識福克納筆下“八月”的雨天。

對讀者而言,我們的生命同樣經歷著各不相同的“八月”,這樣的時間注定在記憶中閃爍光芒,正如博爾赫斯所寫:“今晚的宇宙具有遺忘的浩渺和狂熱的精準。”我們在生命的燦爛中獲知有關自己的答案,然后在孤獨與寂寞里,不斷咀嚼“八月”帶來的啟示,并審視我們內心真正渴望的生活。

“我們八月見”既是馬爾克斯的最后一部作品的名字,也像是他與深愛他的讀者之間的約定。在拉丁美洲永遠滾燙、粘稠而明媚的八月,永遠有新的故事發生,而他,會在每一個出色的敘述者背后,化身為他自己曾經刻畫過的祖先,以別樣的方式,與記得他的文字的人們重逢。

文/董小玉 涂涵鈺

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)