編者按:

2024年6月,重慶大型原創話劇《天坑問道》在重慶大劇院正式上演,該劇曾于2021年在重慶施光南大劇院試演。話劇以時代楷模——下莊村黨支部書記毛相林的事跡為原型,講述了毛相林帶領村民修建懸崖“天路”的故事。重慶市文化和旅游研究院、重慶市文藝評論家協會組織劇評人觀摩了該劇,并進行了專題評論。

下莊精神 光芒璀璨

作者:錢昀

在廣袤的中國大地上,有一個群山環抱、天坑阻隔的偏遠村落——天坑村。天坑村的村民們面對交通閉塞的惡劣環境,沒有屈服和放棄,而是在村黨支部書記的帶領下,以血肉之軀挑戰自然,在懸崖峭壁上,鑿出一條通往外界的希望之路。這就是話劇《天坑問道》演繹的現代版“愚公移山”的故事。

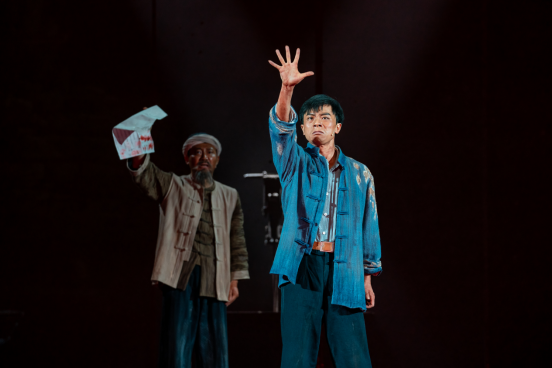

《天坑問道》是根據感動中國2020年度人物、中宣部時代楷模和全國脫貧攻堅楷模——重慶市巫山縣竹賢鄉下莊村黨支部書記毛相林的事跡進行創作的。通過舞臺藝術的形式,將那段艱苦卓絕的奮斗歷程生動地展現在觀眾面前。在這部話劇中,觀眾得以穿越時空隧道來到20世紀的90年代,看到在自然條件惡劣、地理環境復雜的天坑地區,人類在面對困境時所展現出的堅韌不拔、自強不息的精神風貌,看到人性中的光輝與偉大。舞臺一開場便呈現出一個巨大的“天坑”,這個視覺形象直觀地展現了多年來天坑對村民們生活和心理造成的沉重壓迫,讓觀眾瞬間感受到修路的沉重與悲壯。一束光聚焦于懸崖峭壁之間,那是村民們用簡陋的工具,一錘一鑿地開鑿山路,歷經無數日夜,誓要鑿通的天路起點,回蕩在山谷間的是此起彼伏的敲擊聲,每一次回響都是對命運的抗爭,對希望的呼喚。

《天坑問道》最為突出的,便是那貫穿全劇始終的“下莊精神”:不甘落后、不等不靠、不畏艱險、不怕犧牲。這種精神不僅僅是一種面對自然困境時的頑強抵抗,更是一種深入骨髓的信仰和追求。

“下莊精神”通過天坑村的人物群像表現出來,但編導把重心放茅開山和羅飲水這兩個人物身上。開山修路,飲水思源,兩人名字中蘊含著豐富的象征意義。他們都是普通的農民,生活在貧困與艱辛之中,然而兩個人的內心都燃燒著對美好生活的渴望和對命運的不屈抗爭。但他們走著兩種截然不同的致富路,這兩條路也是中國農民在脫貧攻堅道路上的縮影:一是羅飲水式的“向外探索”,認為要致富就要到外面的世界去拼搏,通過外出務工積累財富,羅飲水的選擇更貼近個體需求,走出大山,到外面見識更廣闊的世界,掙更多的錢。二是茅開山倡導的“內部革新”,認為擺脫貧窮就要修出山的路,讓村民走出大山走向富裕。茅開山的理想更崇高,他謀的不是私利,而是全村人的福利,他說:“山鑿一尺寬一尺,路修一丈長一丈,就算我們這代人窮十年苦十年,也一定要讓下輩人過上好日子。”在動員大會上,茅開山面對眾多鄉親,回顧了天坑村的歷史:“清康熙年間,大量無地之民涌入四川,繁衍生息,我們天炕村最鼎盛的時期人口有千余人,然而隨著時代的發展,我們天坑越來越閉塞,越來越落后,什么都跟不上,天坑是天,也是坑,到1997年我們又決定修路時,天坑村的人口只剩下395人。”這段話里有痛惜也有不甘,“鄉親們,我們不能一直被困在這里,我們要修路,走出大山!”這是茅開山動員修路的誓言,展現了他作為村黨支部書記的擔當與決心,同時也激發了村民們的斗志與希望,體現了“不甘落后、不等不靠”的下莊精神。

在修路的過程中,茅開山經歷了無數次的挫折與困難。資金短缺、技術難題、自然災害……每一個難題都像是一座大山壓在他的心頭。但他沒有放棄,反而變得更加堅韌不拔。他知道,這條路不僅是為了自己,更是為了整個村莊的未來。因此他愿意付出一切,包括自己的時間、精力,甚至可能是生命。縣里也知道了他修路的艱辛,書記跋山涉水來看望他鼓勵他,讓茅開山感到了信心和力量:“1999年,縣里決定大力支持天坑修路,給了設備,給了資金。總算看到希望了,可這路是真難修呀!到處都是懸崖峭壁,我們只能掛著紅繩在懸崖上一點一點地鑿,不過我們堅信這條路一定能修得好。”

在外打工的羅飲水,時刻掛念著父老鄉親,茅開山修路的堅定信念與熱情,也深深打動了羅飲水,于是他用自己的積蓄買來一臺電鉆帶回家鄉,與茅開山并肩前行,共同開山修路,一起暢想“天坑變天堂”的美好愿景。

在修路過程中,羅飲水不幸墜崖犧牲,他的犧牲,將劇情推向高潮。村民們都沉浸在悲痛之中,但他們知道,羅飲水的犧牲不是終點,而是他們繼續前行的動力。村民們齊聚在祖宗牌位前,毅然在誓死書上按下拇指印,屏幕上出現了一個個鮮紅的指印,觸目驚心、撼人心魄,蘊含著無盡的悲壯與決絕,那份為了目標不惜犧牲生命的決心,在村民的身上得到了淋漓盡致的體現。他們行走在天塹般的危崖天路上,每一步都充滿未知與艱難,但正是這樣的環境,更加凸顯了他們的不畏艱險的堅韌意志,向死而生的勇氣與力量。在這片土地上,每一個指印都是一份承諾,每一滴鮮血都閃耀著希望的光芒,共同鑄就了下莊人民不可動搖的決心與堅不可摧的力量。正是“不畏艱險、不怕犧牲”的下莊精神,支撐著村民們走過了那段艱難而又輝煌的歲月。

在話劇的結尾處,紅色的麻繩被高高拋向空中,象征著絕壁上的“天路”終于貫通,村民們不僅修建了一條通往外界的道路,更修建了一條通往幸福生活的道路。那讓人感覺壓抑的巨大天坑消失了,舞臺豁然開朗,一片光明,村民們歡呼雀躍、熱淚盈眶,一起手拉著手迎接新生活。從最初修路時的迷茫與困惑,到面對困難時的堅定與不屈,再到成功時的喜悅與淚水,觀眾仿佛化身為劇中一員,與角色同呼吸、共命運,感受著他們的喜怒哀樂,見證著他們的成長與蛻變。這種沉浸式的觀劇體驗,讓觀眾更能深刻體會到劇中人物歷經的艱辛與不易,以及他們為了擺脫貧困所付出的努力與犧牲。

與電影《開山人》相比較,兩部藝術作品都聚焦于毛相林及下莊村村民為改變貧困面貌,在懸崖絕壁上修建“天路”的壯舉;都采用了紀實與虛構相結合的方式,既尊重歷史事實,又進行了適當的藝術加工;都是通過細節描繪和場景再現來增強作品的真實性和感染力。但《天坑問道》通過更加靈活的舞臺調度和場景轉換,打破了時空限制,實現了更為自由的敘事,用現場氛圍的營造達到和觀眾的情感共鳴;更注重語言魅力和表演張力,通過臺詞的精煉和表演的投入來打動觀眾;更注重對主角茅開山內心世界的挖掘,通過臺詞和表演展現他的掙扎、痛苦、害怕以及敬畏自然的一面,使角色更加立體和鮮活。

《天坑問道》以其獨特的藝術魅力和深刻的思想內涵,成功地將“下莊精神”呈現在觀眾面前。“下莊精神”不僅屬于下莊人民,更屬于全中國人民。它是中華民族精神寶庫中的一顆璀璨明珠,是我們在面對困難和挑戰時的精神支撐。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)