編者按:

2024年6月,重慶大型原創話劇《天坑問道》在重慶大劇院正式上演,該劇曾于2021年在重慶施光南大劇院試演。話劇以時代楷模——下莊村黨支部書記毛相林的事跡為原型,講述了毛相林帶領村民修建懸崖“天路”的故事。重慶市文化和旅游研究院、重慶市文藝評論家協會組織劇評人觀摩了該劇,并進行了專題評論。

“山到高處你是峰,路的盡頭是家園,”感動中國2020年度人物——重慶市巫山縣竹賢鄉下莊村黨支部書記毛相林,帶領村民在懸崖峭壁上鑿石修道,用整整七年,鋪就了一條八公里的絕壁“天路”。這一事跡,已廣為流傳。話劇《天坑問道》以毛相林帶領村民修路的事跡為原型創作,歷時三年的精耕細作,終于在2024年6月再度上演。從拉開帷幕呈現巨大“天坑”的開始,到全場燈光亮起,演員們一次次謝幕,我的內心就沒有平靜過。一方面,下莊村艱難的生存環境,淳樸的村民,堅韌有擔當的村黨支書,他們不靠不等、自力更生、堅韌不拔的精神,感人至深;另一方面,作為舞臺藝術,話劇《天坑問道》具有獨特的舞臺藝術魅力和深刻的精神內涵。在此,我想就話劇《天坑問道》的舞臺設計藝術做一點探尋。

首先,《天坑問道》的舞臺設計藝術既創新又震撼。

隨著大幕徐徐拉開,一個水墨濃重的巨大“天坑”被搬上舞臺,置于“天坑”深處的下莊人,就被這巨大的“天坑牢籠”囚困住身心,世世代代被懸崖峭壁羈絆住出山的腳步。這樣聳然直立的舞臺設計獨具匠心,不僅注重展示故事環境的真實,而且實現了舞美設計的寫意表達,具有藝術張力。位于秦巴山區腹地的重慶市巫山縣竹賢鄉下莊村,距離縣城六十多公里,四面絕壁高聳,從坑沿到坑底的距離達1100米。“下莊像口井,井有萬丈深。來回走一趟,眼花頭又昏。”舞臺上呈現出潑墨似的“天坑”印象,和不對稱的石階與深邃的遠景,運用多媒體投影技術,時明時暗的燈光,隱喻多年來天坑對村民們生活和心理造成的沉重壓迫,為“問道”布下想象的“千難萬險”,也為村民頑強掙脫貧困落后束縛的信念積攢著力量,就像黎明前的黑暗,暴風雨前的雷鳴閃電,沖擊、澎湃、震蕩,將現場觀眾代入其中,不僅沒有受限于舞臺空間,還創意地拓展了舞臺空間,將現實空間與藝術空間、心理空間融為一體,達到先聲奪人的震撼效果。

其次,絕壁修路的舞臺設計,體現人物的精神信念。

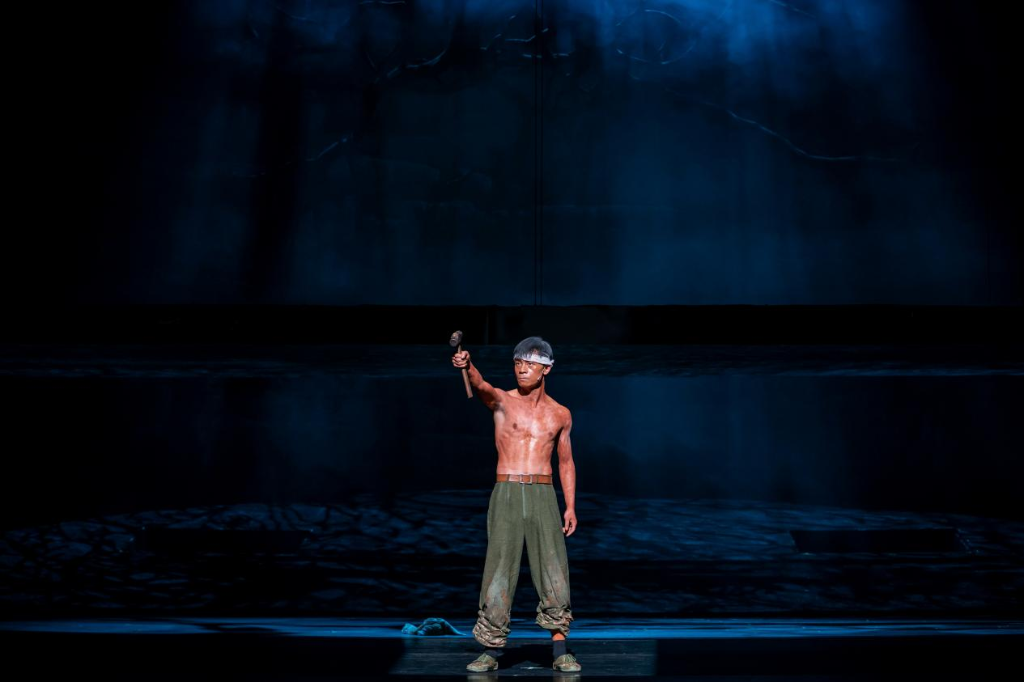

“絕壁”是這部話劇舞臺設計藝術的一個重要元素,不僅從現實層面上描繪了村民們生活的艱苦環境,還為村小教師摔瘸腿、急病得不到及時就醫的孩子夭折、羅飲水懸掛絕壁修路而犧牲平添悲劇色彩,撕扯著觀眾的心。通過燈光的巧妙運用和色彩的搭配,舞臺上一次次推出“絕壁”,人們在絕壁面前的攀爬、摔倒、錘擊,營造悲愴的舞臺氛圍。“絕壁修路”不僅是茅開山父輩努力過卻沒成功的遺恨,也是茅開山作為村黨支書帶領村民走出大山的擔當和決心。面對天坑村的貧困落后,他沒有辦法選擇逃避也不能放棄,那是他們世代生活的家園。他要讓山里孩子往外走,也要讓山外世界走進山,走出大山反哺大山,實現幸福生活的夢想。“絕壁修路”日益成為下莊村共同的信念,男女老少拼盡全力也要達成的理想。隨著劇情的推進,錘聲回蕩在山崖間,村民一身泥漿灰塵來回奔波,高亢的勞動號子響起來,茅開山滿懷豪情地吆喝起來。鐵錘鏨子聲、勞動號子聲和茅開山的吆喝聲,交織成一首縱橫激蕩在“天坑”的雄偉樂章。通過絕壁修路的舞臺場景設計,觀眾在這悲壯的樂章中深刻感受到劇中人物所經歷的艱辛,也感受著他們意識的轉變、精神的蛻變、信念的彌堅,從而讓觀眾深刻理解劇中普通人物所蘊含的精神內涵。這是下莊村人面對困難和挑戰時自強不息、頑強抗爭精神,這也是中華民族所具備的群體精神。從神話“愚公移山”“精衛填海”到歷代的變革、御辱、圖強,偉大的民族精神從未減弱衰微。

再次,舞臺精心設計了“紅色麻繩”作為重要元素,推動了劇情發展,也具備鮮明的象征意義。

當村民們將一根根紅色麻繩系上腰間,堅毅走上“絕壁修路”的戰場時,我內心一震。在此情節出現之前,舞美基本上以暗淡、壓抑的色調為主。而紅色麻繩在舞臺上的運用,以強烈的反差給我視覺與情感的沖擊,不得不佩服這部話劇舞美設計的巧妙匠心:將“天坑”的深邃與“紅繩”的韌勁形成對比,將“囚困”的現狀與“通途”的夢想以“紅繩”聯結。中華民族崇尚紅色,紅色被視為吉祥、?喜慶的顏色,?具有驅邪、?護身的作用。?而“紅繩”在民間更具有特別寓意:祈求美好姻緣、?辟邪、?驅病除災、?祈求平安順利等。在民間,人們常用紅繩扎于腰際以驅病除災、祈求平安順利,?這是一種傳統的信仰,也是一種美好的期望。事實上,二十多年前的巫山縣竹賢鄉下莊村,深陷天坑。“有人生病了,就只能在屋里等死,因為沒法送出去醫治;有好的農產品,也賣不出去,全都被困在大山里。”(毛相林語)不甘心“坐井觀天”的下莊人,全村398個村民,為了在懸崖上鑿出一條出村的公路,徹底改變村莊的命運。?他們在村黨支書毛相林的帶領下,拿著鐵釬和鐵錘,用生命挑戰懸崖。七年時間,犧牲了五位村民。話劇《天坑問道》是在歷史真實中提煉出來的舞臺藝術,“紅色麻繩”的出現往往與劇情發展的關鍵節點相連。它既是一種舞臺藝術的精心設計,也是舞臺表演與觀眾觀感的媒介。具有視覺沖擊的舞臺效果,也具有鮮明的象征意義。

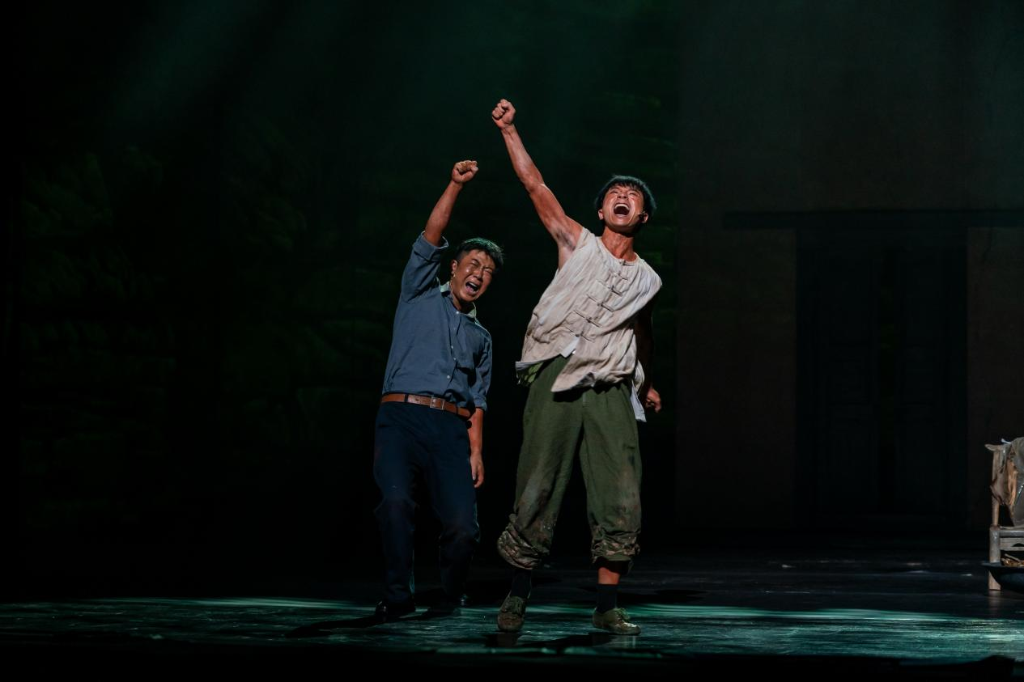

當舞臺上的“村民”在腰間扎緊紅色麻繩,或是手持紅色麻繩、拋擲紅色麻繩時,劇情得以順利推進,也讓觀眾領略到一群敢于且勇于抗爭的下莊人,祈求修路順利平安的愿望,表達有人不幸犧牲時的悲痛,天路貫通后的欣喜欣慰。“紅色麻繩”的藝術設計,將下莊人的情感和內心世界外化于行,傳達于繩。特別是紅色麻繩被高高拋向空中,這一象征性道具不僅增添了舞臺的視覺效果,還寓意著村民們通過不懈努力,終于打破了天坑的束縛,實現了與外界的連接。人們喜于言表,寓意著“問道”成功,絕壁天路貫通,劇情推向高潮。紅色麻繩不斷被高高拋起,讓觀眾感受到村民們戰勝困難、實現夢想的喜悅和自豪。

我對“紅色麻繩”這一舞臺元素的設計,第一眼是感覺突兀,但隨著劇情發展,我不得不佩服這一設計的巧妙與良苦用心。紅繩不僅代表了村民用簡陋工具開鑿天路的艱辛歷程,更象征著美好的祈愿、希望和重生的力量,展現了下莊人在脫貧致富路上不屈不撓的“下莊精神”。這是新時代的紅色精神,也是新時代的精彩華章。

這部由重慶市話劇院有限公司、中共重慶市巫山縣委宣傳部、重慶市文化旅游委幫扶集團聯合出品的話劇《天坑問道》,不僅是一部感人至深、震撼人心話劇,也是一幅描繪人性堅韌與信念的壯麗畫卷,更是一場關于信念與夢想的視覺盛宴。通過演員們的表演和舞臺的布景,以真實事跡為藍本,這一壯舉的艱辛與不易被展現得淋漓盡致,令觀眾深感震撼。這部話劇的舞臺設計緊緊圍繞劇情展開,運用多媒體投影技術,燈光、音效的配合,以多空間、多時空的表現手法,通過天坑、絕壁、紅繩等元素的巧妙運用,將現實與藝術、信念與夢想融為一體,不僅表達了對下莊人堅韌與信念的贊美,更是譜寫出對中國人精神的贊歌。

文/龔會

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)