編者按:

10月28日至11月10日,由市委宣傳部、市教委、市文化旅游委、市文聯主辦,市劇協承辦的“百花齊放慶華誕”——第九屆重慶大學生戲劇演出季展演順利舉行。來自全市14所高校26個劇組創作排演的話劇、川劇、舞劇、科幻劇等劇目輪番上演,充分展示了我市高校廣大師生關注生活、關注現實、禮贊英雄、禮贊時代的青春色彩,充分展示了在校學生出色的戲劇才華和近兩年我市校園戲劇取得的重要成果。重慶市文化和旅游研究院、重慶市文藝評論家協會組織青年劇評人觀摩演出,并進行了專題評論。

今年5月17日晚,我前往西南大學光大劇場,觀看由西大校史宣講團精心打造的校園情景劇《大地之子·侯光炯》,后來和該劇的主創編劇鄭勁松館長聊過觀后感,覺得該劇能夠在短短一個多小時的時間內,通過舞臺藝術的形式生動再現侯光炯院士平凡而偉大的一生,讓侯院士身上的科學之光與人性之美感動觀眾,激勵后學,實屬不易。沒想到在11月,迎來第九屆重慶大學生戲劇演出季,《大地之子·侯光炯》再次展演。11月10日晚,依舊是西大校園的光大劇場,我再次被該劇打動,滿含熱淚走出劇場。沉思良久,提筆感言。

藝術“真實”,造就情感共鳴的源泉。該劇以侯光炯院士的真實生平為藍本,通過藝術加工和細節刻畫,在舞臺上將他的科研歷程、人生經歷和情感世界生動地呈現在觀眾面前。可以說“真實”是該劇重要的一個標簽。西大校史館館長、編劇鄭勁松先生說:“這劇中侯光炯院士的事都是真的,真人,真事!沒有虛構,沒得夸張。”作為西大校史研究者、挖掘者,鄭勁松館長說話是負責的。侯光炯院士是中國土壤學的奠基人之一,他畢生致力于土壤科學的研究,為國家的農業發展和土壤改良作出了巨大貢獻。1928年畢業于國立北平大學農學院農化系,1935年出席在英國牛津召開的第三屆國際土壤學會議,1937年赴美學習歸國,1955年當選為中國科學院院士。五十年代,侯光炯接受國家任務,帶領師生赴云南邊陲,完成西雙版納橡膠宜林的考察規劃,創造橡膠種植史上的奇跡,為實現橡膠北移的世界性突破作出了重要貢獻。1973年開始在四川簡陽市農村,長期從事土壤科學和農業高產研究,長達17年。侯院士這些真實經歷經過藝術加工、高度凝練后搬上舞臺,又以字幕、老照片、圖片資料、歷史影像等配合輔助情景表演,還原真實。例如,在劇中還原他從小對土地產生的深厚情感,以及他如何立志通過研究土壤來實現強國富民的夢想;影像再現他帶領團隊走進云南西雙版納,為國家尋找橡膠種植基地的艱辛歷程;情景呈現他在四川宜賓長寧縣農村蹲點科研,主持我國第一個自然免耕研究機構的歲月;抱病堅持工作,不同意手術,給黨組織寫信“……我決不能犧牲最后一點為人民服務的機會……”等等,這些都是侯老真實經歷,有文獻資料記錄,有學生助手佐證。雖限于舞臺時空,只能呈現極小片段,但沒虛構,無夸大,這就是侯老一步步走過的真實而偉大的一生。唯其真,才能讓我們為侯光炯院士那種對黨、對祖國和人民的忠誠而感動;唯其真,侯院士對土壤科學的執著信仰才能令觀眾動容;唯其真,他在長寧蹲點科研時與農民休戚與共才能讓我們看到人性的光輝。真實情景的描繪讓觀眾感受到侯光炯院士對科學的執著追求、對土地的深厚情感以及面對困難和挫折時的堅韌不拔,更容易產生情感共鳴,從而被深深打動。

“巧妙”,平添舞臺藝術效果。該情景劇在劇情設計上非常巧妙。為了體現科學與人性交織的光輝,科學精神的傳遞與社會責任的擔當,藝術與現實的照應,劇情設計頗具匠心。以裁縫鋪師傅為侯老縫制“最后的新衣”拉開序幕,通過回憶的方式,把他青年留學歸來船上所抒憂國之情的情景再現,又穿插少年立志農業救國的情景,同時在舞臺左右呈現,回憶中套著回憶,場景中疊加場景。這個劇情設計,讓觀眾真實了解侯光炯院士怎樣從一個貧苦子弟求學成才,路上所遇到的人和事,以及個人命運與時代背景的深刻聯系。劇中,侯光炯帶著考察團隊在云南西雙版納尋找橡膠種植基地的艱辛歷程,為了突顯真實的歷史事件,在設置的“現場”中投影歷史影片,字幕、旁白呈現時代背景,把嚴謹科考與愛國情懷融合,讓我們看到了一位科學家的使命與擔當。他在四川宜賓長寧縣農村蹲點科研的感人故事,在藝術設計上的巧妙,表現在細節處理上:改善校園環境、救農家孩子、為農家減產賠款、欲寄家書缺錢買郵票等,這些細節的巧妙設計,讓我們看到了一個“富有的窮教授”與家人、學生、村民之間的情感糾葛和互動,他對黨、對祖國和人民的忠誠,對親人的內疚與牽掛,對學生的示范與教誨,讓觀眾隨著劇情推進而感受到了他的情感世界和人性光輝,使得劇情更加飽滿,人物形象更加立體。

此外,情景劇在舞臺呈現上也非常出色。通過昏暗的燈光、簡樸的道具和逼真的音效,營造出了一個真實的歷史場景。我是兩次觀劇,從5月到11月,時隔半年,舞臺呈現的一些細節引起了我的關注。比如在與院壩里和鄉親們交談的時候,5月份演出時沒有幾把大小木凳,而這次在舞臺上增添了幾把木凳,和鄉親們圍坐院壩,親切交談。看似一個微不足道的細節變動,卻體現出創作團隊的匠心之處:侯老是一名科學家,但他的情感之根卻是深扎于人民之中,一雙泥腳、一身布衫、一腔深情,在科學、在土壤、在人民。與人民同呼吸,共患難,扎根人民,切實科研。另一個細節改進,是侯老住院的病房呈現,侯老身上的衣服由日常衣裝換成了病號服,更符合場景。通過一些細節的改動、完善,增強了觀眾的代入感和真實情景體驗,仿佛穿越時空,與侯光炯院士身邊的學生、同事、村民、家人一樣,一同經歷了他的傳奇人生,感動著、敬仰著他的科學精神與人格魅力。

總之,《大地之子·侯光炯》以舞臺藝術形式,通過豐富的情景和細節中、精心打磨的舞臺藝術呈現、多樣化的藝術表現中,再現侯光炯的生活與工作經歷,凸顯他的堅韌不拔、無私奉獻精神和人性光輝。他始終將人民的利益放在首位,為了國家的農業發展和土壤改良,不惜付出自己的全部精力和心血。我被侯光炯院士平凡而偉大的日常而感動,也引發了我的反思。

作為一名科學家,他在研究的領域中取得了卓越成就,但是,他在科研的路上,面對人的復雜性與多面性,他又是如何處理的?比如那幾位向他索取糧食減產賠償金的村民,當助手調查清楚減產原因不是他的科學指導而是村民私自賣掉化肥時,侯老不是埋怨村民的愚昧貪婪,不是追回賠償金,而是痛心咱農民的“窮”。他對助手們語重心長的話,讓我們看到了一位科學家在追求真理的同時,還保持著對人性深刻的洞察和關懷。而今,時代進步了,人們或許不再因“窮”而伸手向科研者索取,但還有多少科學工作者、教育者身上,保持著這種嚴謹、求真、孜孜不倦的科學精神和人性關懷?

當個人命運在時代洪流中沉浮時,我們會作何選擇?該劇中,青年時代的侯光炯,在國家極貧極弱時,拒絕了國外優渥的科研環境,毅然回國。他的研究只在祖國,他的科研成果也要報效于祖國。二十世紀五十年代,為了打破帝國主義的經濟封鎖,他兩次率領師生赴云南西雙版納等地,完成國家橡膠宜林地考察規劃,并實現了橡膠種植北移的世界性突破。在完成繁重教學任務的同時,他還為滿足國民經濟發展需要,進行了大量地域性的土壤、區劃工作及高產經驗總結和土壤科學的理論研究。該劇通過侯光炯的事跡,不僅向觀眾傳遞了尊重自然、保護生態的理念,倡導了綠色發展和可持續發展的道路,這對于當前全球面臨的環境問題和資源危機,具有重要的現實意義和借鑒價值。還會引發“為誰而工作”的思考。他的科研生涯不僅是追求個人學術成就,更是為了國家的發展和人民的福祉。今天的我們呢?面對經濟的大動蕩,格局的大變化,體系的大調整,我們又將如何把個人命運與國家發展、民族復興、人民幸福聯結起來?特別是文化工作者、科學工作者,我們還有“國家興亡匹夫有責”的情懷與擔當嗎?

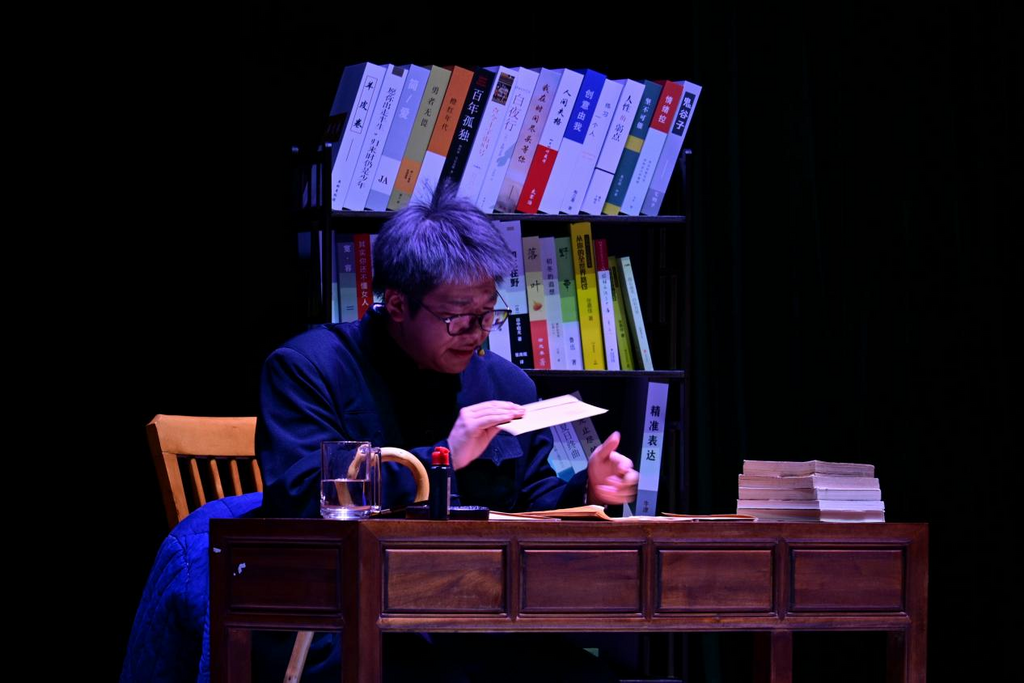

《大地之子·侯光炯》不僅是一部關于歷史人物的情景劇,更是一部具有深刻現實意義的文藝作品。該劇通過細膩的情感描繪和生動的場景再現,藝術與現實的交融,不僅讓觀眾更加深入地了解了侯光炯的事跡和精神,更應該引發觀眾對自我和社會的深刻認識,對自身生活和周圍環境的深刻思考。正如劇中情景:暮年的侯光炯坐在書房里,翻閱著自己一生的科研成果和照片,回憶走過的路、經歷的事、遇到的人,他微笑著說:“我這輩子值了,因為我做了我喜歡的事情,也為國家作出了貢獻。”

“身赴大地,情系人民”,禮贊侯光炯這位大地之子。雖然他的生命已經融入了他摯愛一生的大地,化作他至誠研究一生的土壤,但是,他身上凝聚的科學之光、人性之光依然熠熠生輝,激勵來者。

文圖/龔會

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)