當油畫家張杰的作品遇上城市學(xué)者楊宇振的思辨,一場跨界對話劃破邊界——以《再景觀——張杰油畫藝術(shù)展》為鏡,藝術(shù)創(chuàng)作與城市理論碰撞出了重新審視城市與存在的火花。這場對話,讓繪畫的“再景觀”與城市的深層肌理相互照映,其意義遠超一場藝術(shù)展覽的解讀。

——編者

楊宇振(城市理論學(xué)者、重慶大學(xué)建筑城規(guī)學(xué)院教授):

很高興有機會來和大家交流。每一次與哲學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域的交流,從不同的角度討論我們一個整體的世界,覺得有點進步,對我們共同生活的這個世界,多一點理解。張杰教授的展覽和研討會,為我們提供了一個契機,去反思當下的城市問題,以及藝術(shù)在其中的批判性角色。

第一首先談?wù)劇爱斚屡c問題”。景觀是完整的,是我們存在的“他者的世界”;但當下景觀已經(jīng)成為一種視覺景觀;或者說,視覺景觀已經(jīng)成為一種支配性的、符號化的景觀,進而成為一種都市奇觀。

對中國來講,1990年代以來的三十多年的市場化發(fā)展,使得建成環(huán)境變得十分復(fù)雜。特別是與今天議題緊密相關(guān)的對都市奇觀的批判,是很多領(lǐng)域的研究者、實踐者、藝術(shù)工作者的必要。六、七十年代一些人,包括福柯、羅蘭·巴特、列斐伏爾、薩特、阿倫特等的思想和實踐都有值得我們重新回顧的價值。這些批判性指向和討論既在藝術(shù)領(lǐng)域,也在城市規(guī)劃和建筑學(xué)領(lǐng)域存在和需要進一步探討。舉個例子,在1970年以來,在紐約成立的以艾森曼為主的IAUS(建筑與城市研究所),目的在于正視正在發(fā)生的社會現(xiàn)象和城市化問題,超越在象牙塔里的學(xué)院派,提出批判性,同時也是創(chuàng)造性的實踐。IAUS里面的成員包括庫爾哈斯、弗蘭普頓、維德勒、屈米、塔夫里等。恰恰就是當時他們對于社會問題和空間問題的反思——只有批判的深度才有表現(xiàn)的深度,現(xiàn)代建筑學(xué)在這波人的作用下,產(chǎn)生了一些新的變化。

接著是批判與介入的問題。列斐伏爾討論了這個問題——這也是今天開這個會的意義和價值——要超越狹隘的認識論,僅從單一學(xué)科的角度去認識整體的問題。列斐伏爾在1974年的《空間的生產(chǎn)》中提出了對“社會空間”完整的認識論,值得深入研究和討論。另外,根據(jù)觀察,在諸多學(xué)科中,存在著抽象的不足和經(jīng)驗的不足并存的狀況。如何更加抽象,更加具有理論的思辨;如何能夠更加有具身的、確實的經(jīng)驗,同時這兩端能夠形成相互驗證成為問題。許多理論都是移植而來的理論,它們?nèi)绾文軌蚺c地方的實際相連接、相結(jié)合,是一個根本性問題。

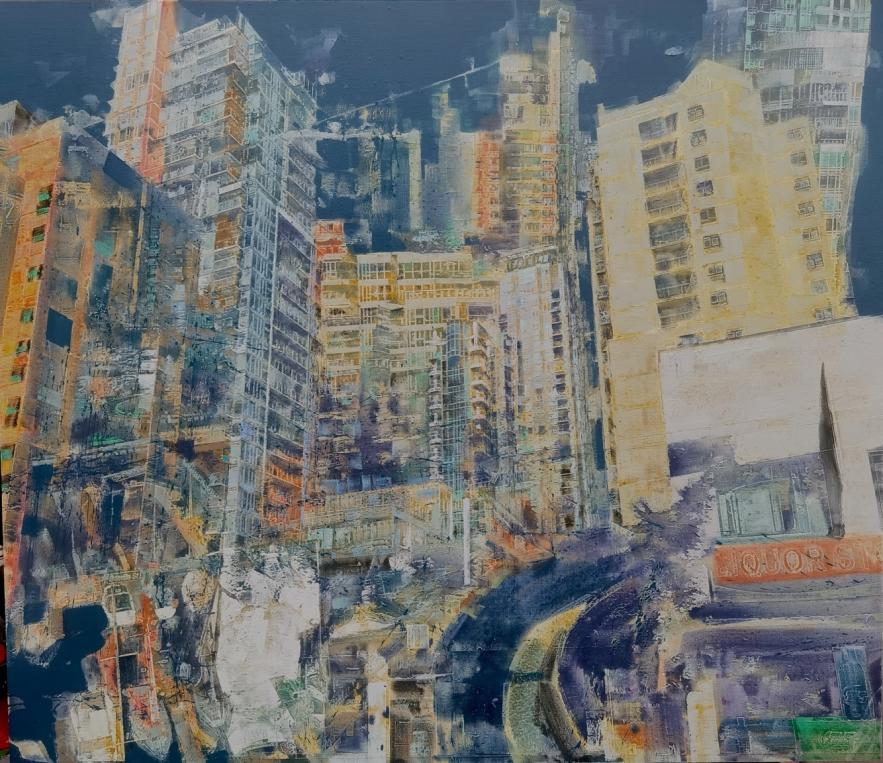

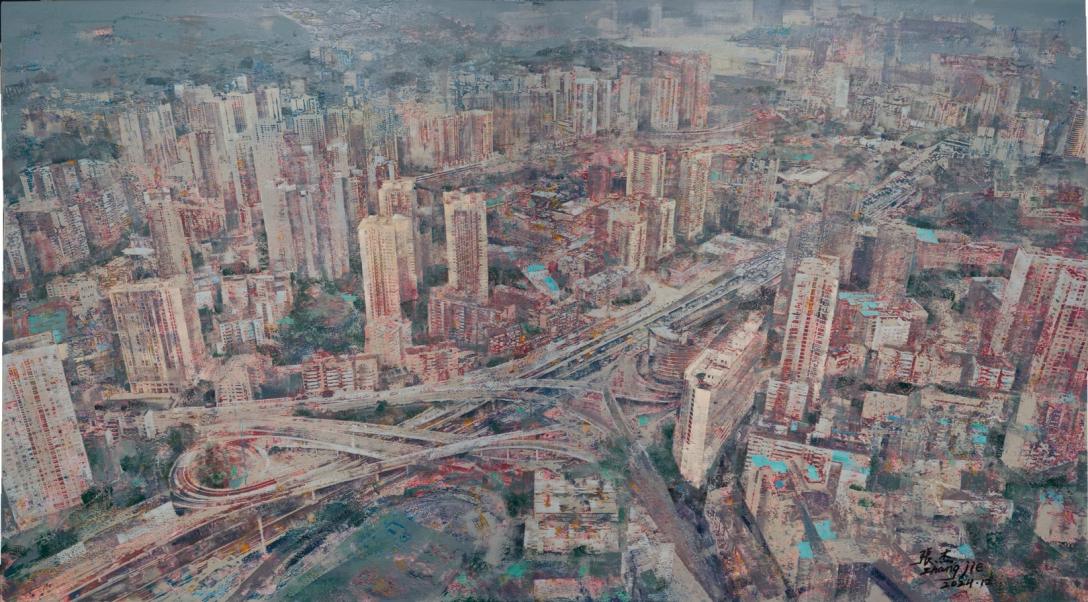

回到張杰老師的作品。因為聽了大家的發(fā)言(談到張杰繪畫中的各種視角),首先談一點關(guān)于“視角”的回應(yīng)。我認為在山地城市重慶,不存在平原城市中的鳥瞰、平視、仰視等問題;在重慶每一個點出發(fā),都可以是多維度的視角,每一個點都可以上看、平看、下看,都有它的差異景觀。要超越從平原城市出來的視角觀,“沒有完全區(qū)分的視角”是重慶這個城市的一種特殊的“城市性”。

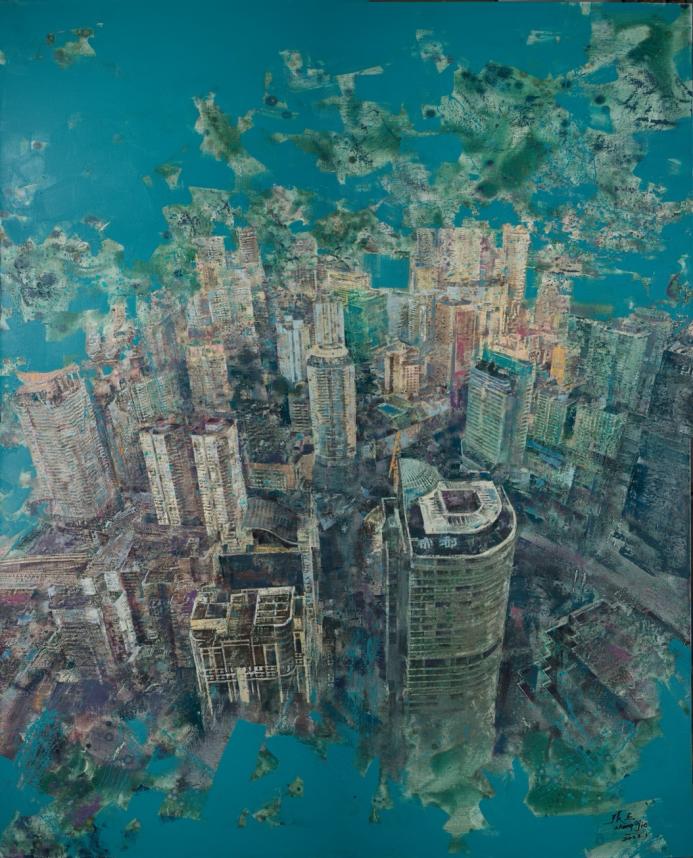

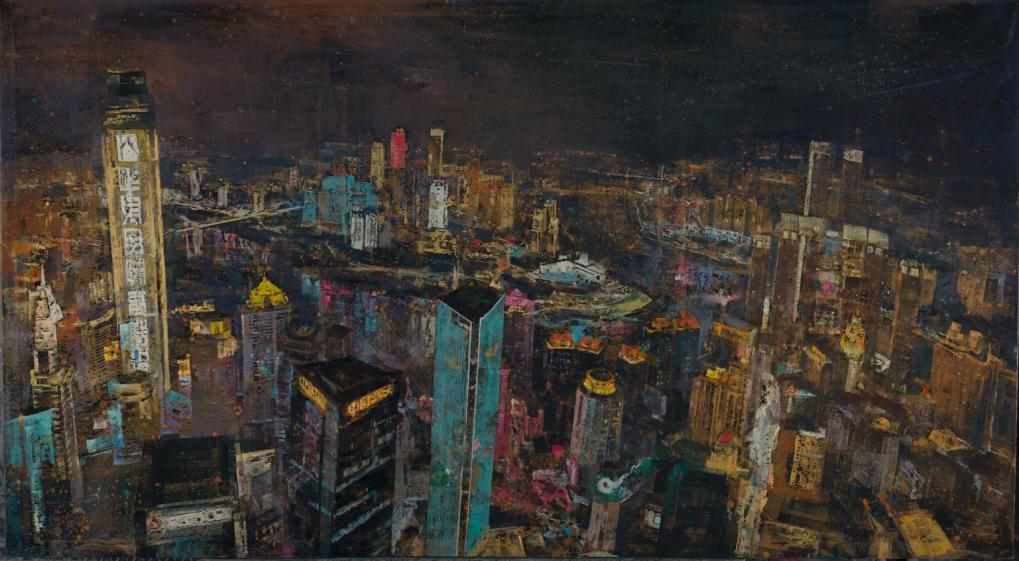

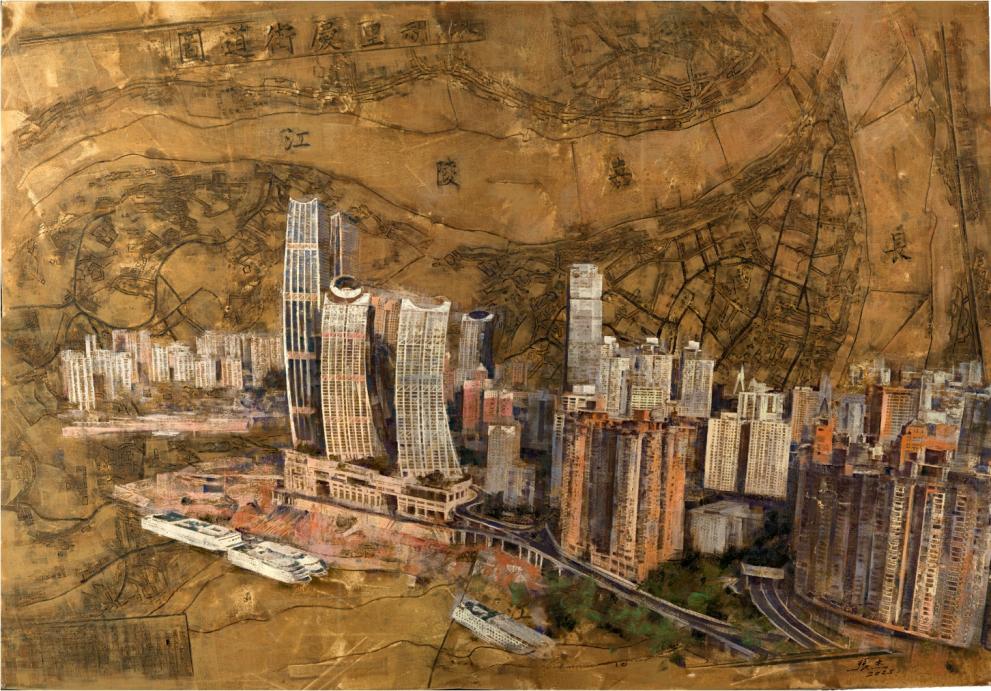

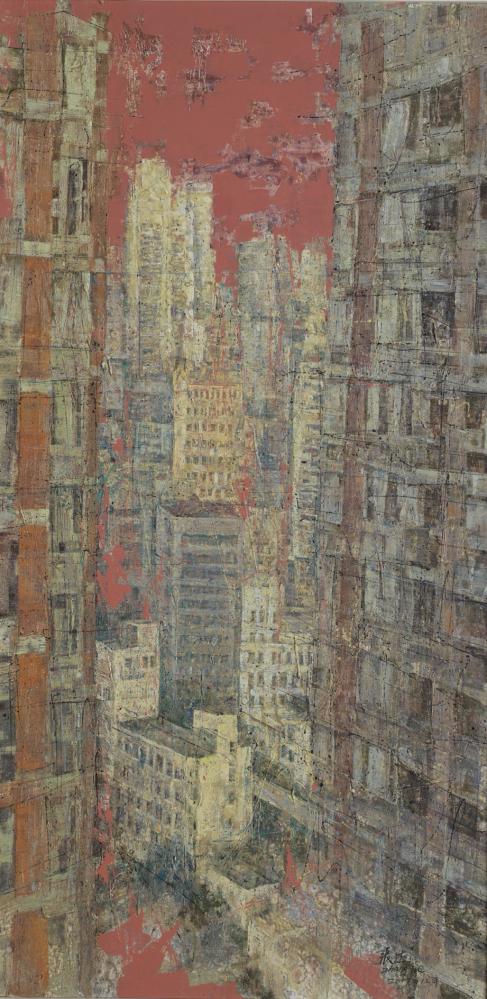

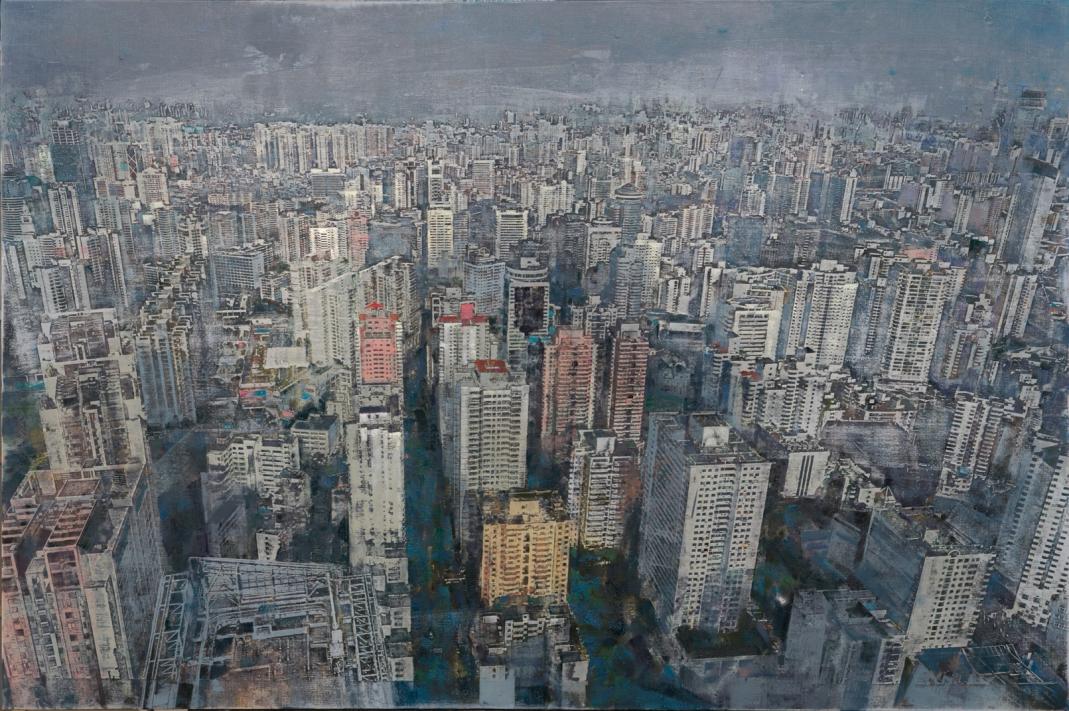

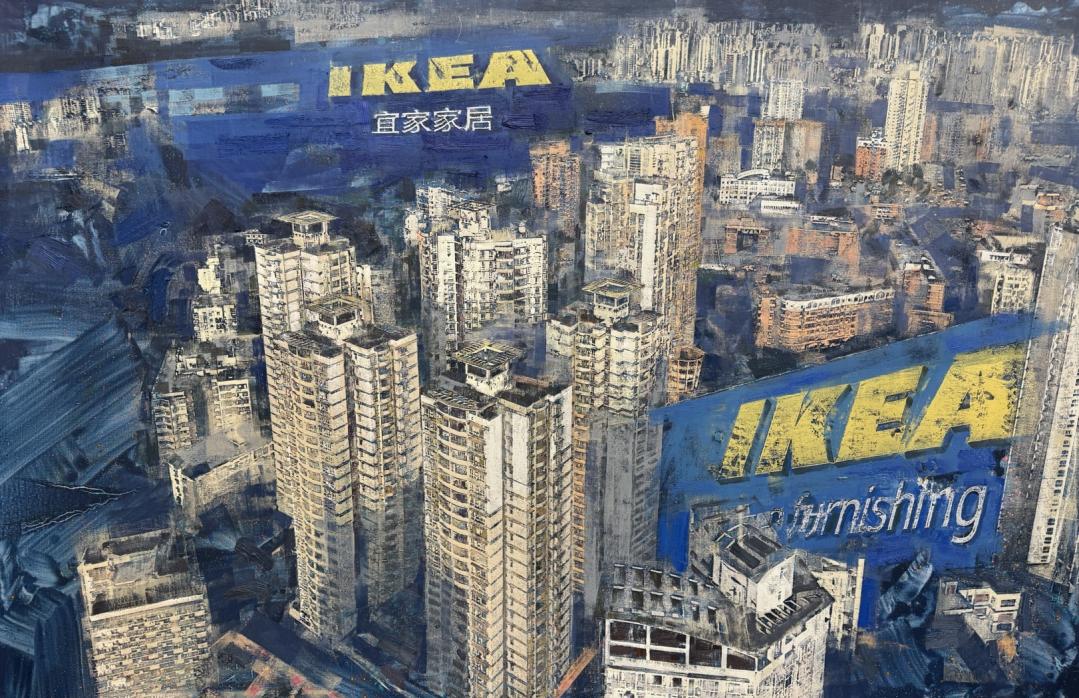

其次,張杰老師的畫,是對都市奇觀的再現(xiàn),但他又同時超越了“再現(xiàn)”,把歷史跟當代拼貼,把藍圖跟現(xiàn)實的建設(shè)拼貼,有他的思辨性在其中,通過藝術(shù)的張力來啟發(fā)對于現(xiàn)代城市問題的思考。用藝術(shù)的方式、用繪畫的方式對都市景觀的“再景觀”呈現(xiàn),是一種城市的表征,同時也是張杰教授個人繪畫技藝與思想的表征,對城市規(guī)劃和建筑學(xué)的研究有重要的啟發(fā)。有思辨、有經(jīng)驗、有認知、有再現(xiàn)、有實踐、有行動,因此十分值得學(xué)習(xí)。

總而言之,張杰的藝術(shù)實踐,展示了一種介入現(xiàn)實的有效方式。它提醒我們,無論是藝術(shù)家還是建筑師,我們都需要一種批判性的視野,去審視我們所處的建成環(huán)境,去追問其背后的社會、經(jīng)濟與權(quán)力關(guān)系。只有這樣,我們的創(chuàng)造才可能真正觸及時代的本質(zhì),并為未來提供有意義的啟示。

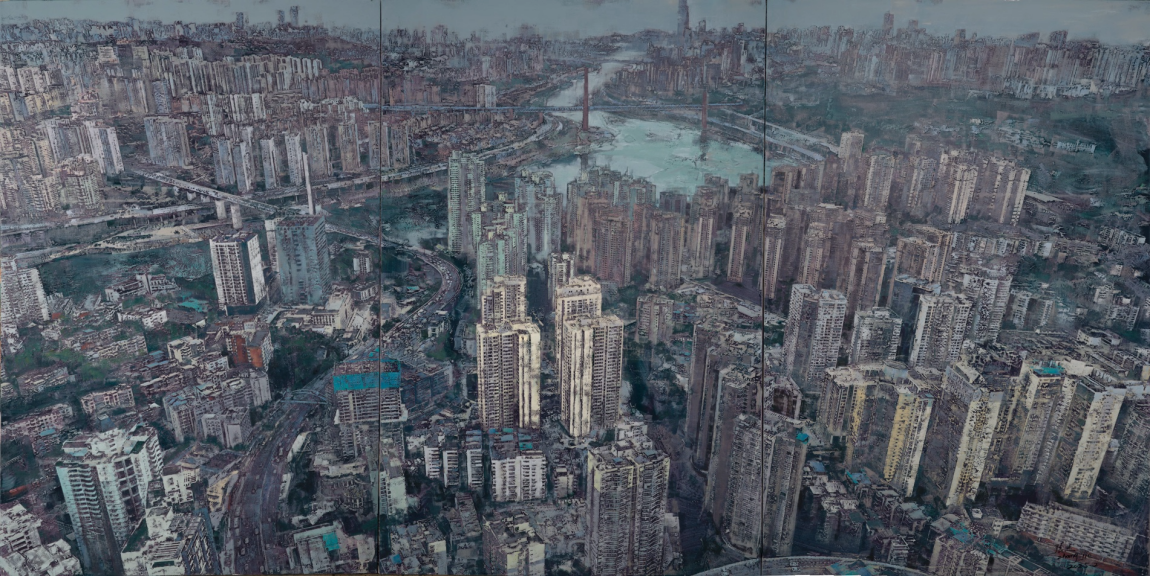

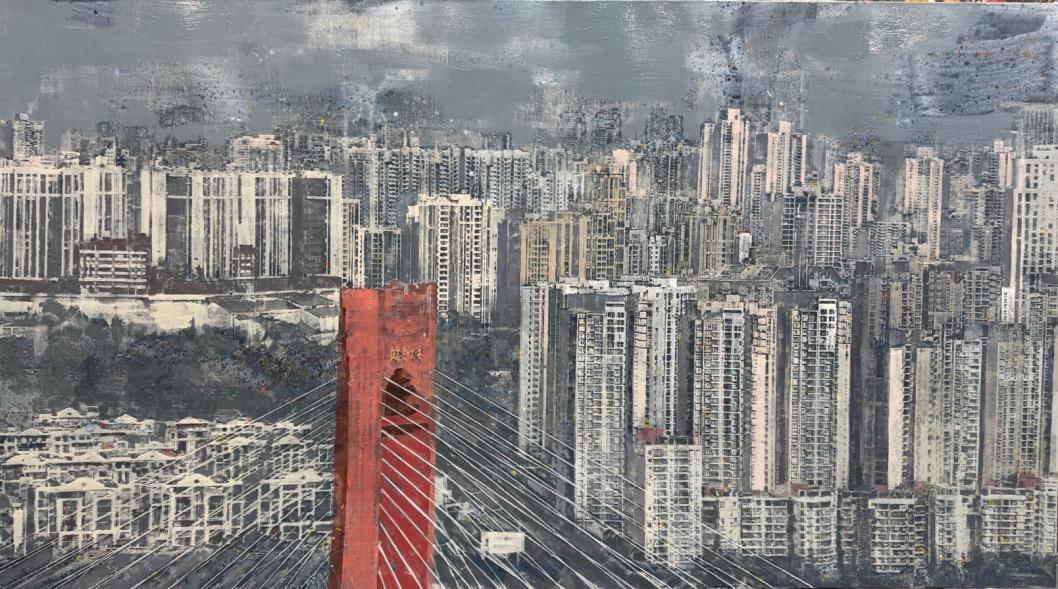

感謝楊教授從跨學(xué)科視角對展覽的深刻解讀,其提及的 “景觀社會” 與 “都市奇觀”,恰與我創(chuàng)作 “再景觀” 系列的初心相契合。我筆下的重慶,是嘉陵江與長江的褶皺里生長出的立體詩篇。當我的畫筆觸及《渝城圖》的肌理,并非追求簡單的城市景觀的再現(xiàn),而是以刮刀與油彩剖開時代的剖面 —— 讓棒棒軍的汗?jié)n滲透石板街巷,讓老茶館的蓋碗茶氣息飄向摩天樓群,使每個駐足者都能在像素化的城市肌理中,觸摸到歷史的記憶與身份的歸屬。

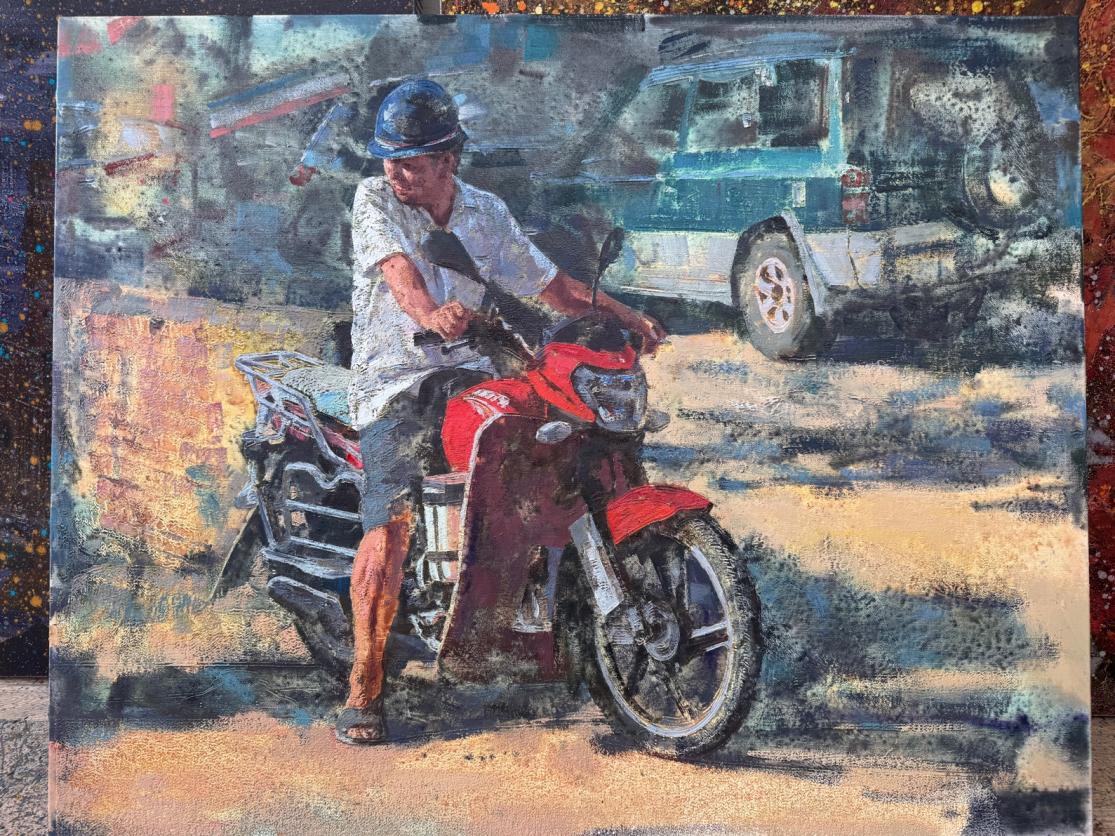

在城市圖景的描繪中,我刻意保留筆觸的粗糲感,企圖讓畫面呈現(xiàn)一種疊加斑駁的視覺效果。腳手架的鐵銹、普通人家的窗景、巷子里的摩托車……這些被標準化建設(shè)遮蔽的細碎元素,正是城市最鮮活的體溫。當機械復(fù)制的玻璃幕墻成為主流景觀,我選擇以油畫的手工性對抗數(shù)據(jù)的冰冷——每一道裂痕都是生活的刻痕,每一塊色斑都是情感的顯影。如《空巢記》系列,老人的形象與褪色的背景構(gòu)成靜默的劇場,城市化浪潮卷走了青壯年的腳步,卻將時間的褶皺留存于窗臺青苔與墻角蛛網(wǎng)間。我以厚涂技法堆疊出墻面的斑駁,讓每一層油彩都成為代際斷層的標本,又在窗框縫隙中特意透出一縷暖光——那是對候鳥歸巢的期待,亦是鋼筋森林里永不凋亡的鄉(xiāng)土基因。

楊教授關(guān)于重慶 “多維度視角” 的解讀,與我創(chuàng)作中對城市空間的探索不謀而合。重慶的 “魔幻” 并非獵奇的標簽,而是現(xiàn)代化進程的極端顯影。《夢幻之城》中扭結(jié)的立交橋、疊置的高樓,實則是現(xiàn)實的 “山城變形記”。當傳統(tǒng)與現(xiàn)代在 3D 地形上激烈碰撞,當江霧與霓虹在晨昏線交織,現(xiàn)實本身已比想象更具戲劇性。我的工作,便是以畫布為這份魔幻加冕,讓觀者在似曾相識的景象中,窺見時代的鏡像。

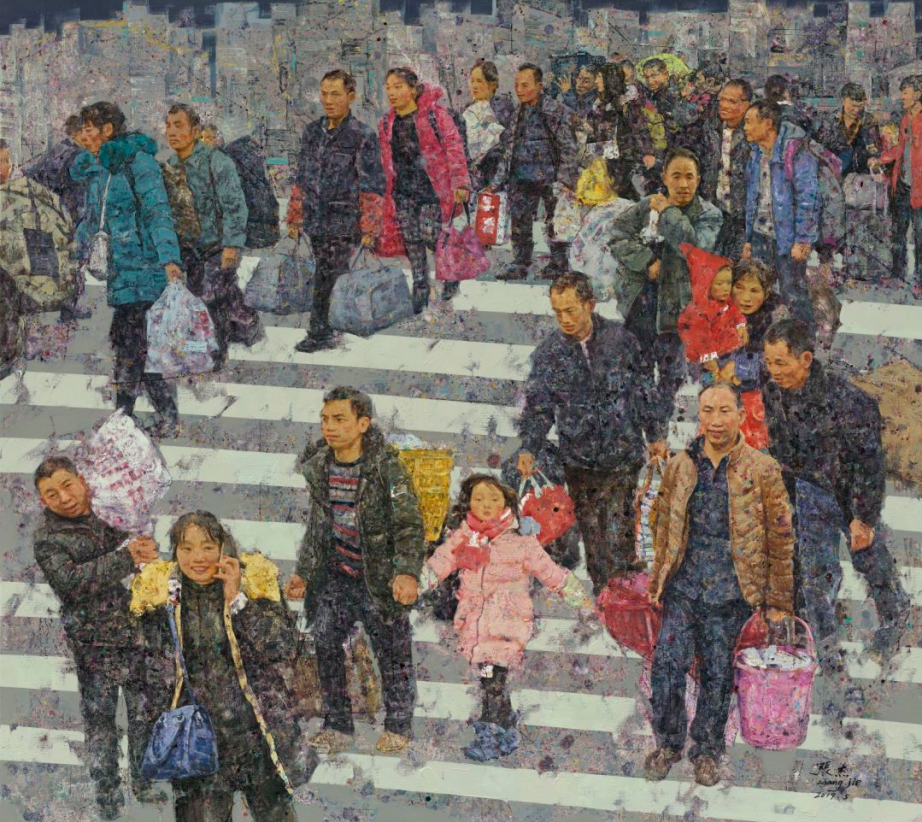

《追夢人》系列的勞動者肖像,是我以畫筆向城市建造者的致敬。他們帶著孩子、扛著行李從鄉(xiāng)村走進城市,我特意拉平透視,使他們與觀看者在同一視域中并肩而立——在城市化的巨幕下,沒有誰是旁觀者。他們手掌的老繭、安全帽下的目光,與高樓同樣值得被看見:這座城市的 “身高”,是千萬滴汗水的結(jié)晶。

“再景觀” 展覽雖已落幕,但它的意義不止于一次藝術(shù)呈現(xiàn),更是對這座城市與這個時代的集體凝視。展覽中的每一筆油彩,都是對 “觀看方式” 的重置——我們不再將城市視為冰冷的背景,而是視作有呼吸、有記憶的生命體。正如兩江交匯處的泥沙與浪花,傳統(tǒng)與現(xiàn)代在此碰撞、交融,最終沉淀為屬于這座城市的精神質(zhì)地。

選擇重慶作為 “再景觀” 的舞臺,這種充滿矛盾卻鮮活的城市肌理,正是藝術(shù)應(yīng)捕捉的 “真實”。

我以畫筆撕開機械復(fù)制的城市表象,并非為了批判,而是為了探尋:在鋼筋森林的縫隙里,是否仍有未被照亮的角落?在快節(jié)奏的生活中,那些被忽略的個體記憶,能否成為連接過去與未來的橋梁?展覽中的每一幅作品,都在追問:當我們談?wù)?“城市化” 時,究竟在失去什么,又在創(chuàng)造什么?

曾呈現(xiàn)在展廳中的,不僅是我的畫作,更是對 “城市與人” 關(guān)系的集體思考。城市化的浪潮席卷著每個人,而藝術(shù)的意義,在于讓我們在奔涌的時代里,始終記得自己從何處來、向何處去。當觀眾在展廳中行走,若能看見某條熟悉的老街或某個瞬間的自己,便是 “再景觀” 的真正完成 —— 藝術(shù)與觀眾共同書寫城市的精神傳記。

城市的景觀會變,但人性的光芒永遠不該褪色。這場展覽曾如同一艘船,載著我們在重慶的兩江四岸間,在傳統(tǒng)與現(xiàn)代的對話中,探尋屬于這個時代的精神原鄉(xiāng)。如今本次展覽雖已結(jié)束,但那份以目光與心靈重新 “景觀” 這座生生不息之城的思考,仍在延續(xù)。

當楊宇振的理論鋒芒與張杰的畫筆溫度在《再景觀》的語境中相遇,這場對話早已超越了藝術(shù)與城市學(xué)的邊界——它是一次關(guān)于“如何真正看見城市”的集體覺醒。楊宇振以學(xué)者的銳度剖開“都市奇觀”的表象,揭示景觀背后的社會肌理與權(quán)力邏輯,為藝術(shù)創(chuàng)作錨定了理論坐標系;張杰則以畫布為場域,用歷史拼貼、多維視角與斑駁肌理,將被工具理性遮蔽的城市記憶重新打撈,將抽象的城市理論轉(zhuǎn)化為可觸摸的視覺敘事,讓我們看見重慶不僅是3D魔幻的地標集合,更是有呼吸、有體溫的生命體。

或許,這正是跨界對話的終極意義:為我們提供一種“雙重凝視”的可能——以理論的深度解構(gòu)城市的復(fù)雜肌理,以藝術(shù)的溫度觸摸時代的褶皺。當我們在學(xué)術(shù)思辨中回應(yīng)關(guān)于“城市性”的追問,在畫筆流轉(zhuǎn)中感知個體的存在重量,會發(fā)現(xiàn)二者始終指向同一個答案:無論是用畫筆還是用理論,最終都應(yīng)讓城市擺脫單純被觀看的景觀屬性,成為能承載記憶、滋養(yǎng)生命的家園。

《再景觀》的展期終將落幕,但這種“用批判照亮現(xiàn)實,用藝術(shù)溫暖時代”的對話,永遠是我們對抗城市異化的力量。畢竟,真正的城市文明,從來都誕生于思想與創(chuàng)造的碰撞之中。

——編者

人物介紹:

楊宇振,重慶大學(xué)建筑城規(guī)學(xué)院教授。中國城市規(guī)劃學(xué)會學(xué)術(shù)工作委員會委員、中國建筑學(xué)會建筑師分會理事、城市設(shè)計分會理事、建筑評論委員會理事。從事城市與建筑的理論與歷史研究,主要研究興趣在空間政治經(jīng)濟學(xué)、近代中國城市建設(shè)史、地域建筑理論與設(shè)計等。出版有《資本空間化:資本積累、城鎮(zhèn)化與空間生產(chǎn)》《歷史與空間:晚清重慶城及其轉(zhuǎn)變》《一公里城市:日常生活、危機與空間生產(chǎn)》《空想者:空間的危機與愉悅》等。

張杰,四川美術(shù)學(xué)院二級教授、博導(dǎo)、油畫家。教育部美術(shù)教育指導(dǎo)委員會委員,中國高等教育學(xué)會美育專業(yè)委員會副理事長,中國美術(shù)家協(xié)會油畫藝術(shù)委員會委員、中國美協(xié)重大題材藝術(shù)委員會委員、中國油畫學(xué)會理事、重慶美術(shù)家協(xié)會副主席、重慶美協(xié)油畫藝委會主任。獲國務(wù)院政府津貼專家、重慶市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、重慶市突出貢獻中青年專家,重慶市宣傳文化系統(tǒng)“五個一批”人才。曾長期擔任四川美術(shù)學(xué)院副校長,在國內(nèi)外美術(shù)館舉辦個展和參加重要學(xué)術(shù)性展覽,并被中國美術(shù)館等國家級美術(shù)館、博物館正式收藏。主要從事油畫藝術(shù)創(chuàng)作研究、美術(shù)思維與創(chuàng)新能力培養(yǎng)研究、藝術(shù)教育人才培養(yǎng)體系研究、藝術(shù)院校教育教學(xué)管理研究等。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)