第1眼TV-華龍網訊(記者 徐云卿 胡珂瑞)“一定要注意肢體的向上延伸感,保持眼神和情緒,不要松懈……”8月14日下午,重慶芭蕾舞團排練廳內,重慶芭蕾舞團藝術總監、芭蕾舞劇《歸來紅菱艷》總導演劉軍正在為演員們悉心指導。

據了解,由中共重慶市委宣傳部、重慶市文化和旅游發展委員會、北京舞蹈學院、重慶市渝中區人民政府聯合出品的芭蕾舞劇《歸來紅菱艷》,即將作為全國唯一一部芭蕾舞劇、重慶唯一一部舞劇,于9月進京,參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年優秀舞臺藝術作品展演活動。

一部芭蕾舞劇,如何講好重慶抗戰故事?如何在全國舞臺上綻放“重慶風采”?近日,第1眼TV-華龍網記者走進重慶芭蕾舞團,對舞劇主創團隊進行了采訪。

緣起

從歷史深處打撈“藝術火種”

芭蕾舞劇《歸來紅菱艷》主要講述愛國藝術家“蓮”從海外來渝,奔赴抗日救亡戰場、呼喚民族覺醒及撫育抗戰難童的故事。而此劇的女主角“蓮”的原型,正是我國著名舞蹈藝術家、舞蹈教育家戴愛蓮。

戴愛蓮是中國當代舞蹈藝術先驅者和奠基人之一,曾出任第一任國家舞蹈團團長、第一任中國舞蹈家協會主席、第一任北京舞蹈學校(現北京舞蹈學院)校長、第一任中央芭蕾舞團團長等,被譽為“中國舞蹈之母”。

縱觀她的人生道路與藝術生涯,在重慶的那段崢嶸歲月,可謂是一個重大的轉折點。

抗戰時期,僑居海外的戴愛蓮懷著愛國之情,回到了中國。1941年,戴愛蓮攜宋慶齡信件奔赴重慶,結識了周恩來等共產黨人,并表達了想去延安的心愿。最終,在周恩來的建議下,她留在了抗戰大后方重慶。

在渝期間,她先后任國立歌劇學校、國立社會教育學院舞蹈教師,后受陶行知邀請前往育才學校創辦舞蹈組。在抗戰的特殊時期,她多次組織抗戰義演募捐,還創作了《空襲》《思鄉曲》等舞蹈作品,對宣傳抗日起到了積極作用。工作之余,她還致力于中國民族民間舞蹈的采集和整理、演出和研究,并將西方芭蕾藝術與中國民族民間舞蹈相結合,開創舞蹈藝術的中國道路。

“抗戰時期,大批文化精英匯聚在重慶,他們以筆以歌以舞等形式,鼓舞民眾斗志,謳歌愛國情懷,濃墨重彩地描繪出中華民族的不屈意志,戴愛蓮先生就是其中一位。”談及《歸來紅菱艷》的創作初衷,劉軍的眼里滿是敬意。

早年,劉軍赴英國皇家舞蹈學校留學、成為德國柏林國家芭蕾舞團首個亞洲籍舞蹈演員時,她就與戴愛蓮有過數次交集,受到了她的鼓勵與指點。

“從最初排演重芭建團之作《追尋香格里拉》,我就已經不自覺地追隨她;到現在創排《歸來紅菱艷》,可以說是對榜樣的致敬。”劉軍告訴記者。

根植

舞劇中的重慶辨識度與精神內核

談及《歸來紅菱艷》中舞蹈藝術的創作過程,劉軍告訴記者:“為豐富該舞劇的藝術表達,我們在《歸來紅菱艷》中巧妙結合苗族舞、藏族舞、維吾爾族舞等中國民族民間舞元素。同時,作為一部重慶題材、重慶原創、重慶演繹的精品力作,在舞蹈編排、舞臺設計方面,更是融入了深刻的重慶印記,通過將重慶的地域特色與城市精神深度融合,構建起極具辨識度的藝術表達。”

錯落有致的吊腳樓、層層疊疊的石板階梯、細雨朦朧的山城街巷、負重前行的川江纖夫、流光溢彩的秀山花燈……這些標志性元素,生動還原了戰時重慶的自然與人文風貌,將80多年前的重慶鮮活地呈現在觀眾眼前,既讓觀眾體會到戰時藝術家們扎根山城、激勵斗志的家國情懷,也透過歷史場景折射出中國共產黨在抗戰時期堅守文化陣地的遠見與擔當。

“重慶是一座英雄的城市,歷史文化底蘊豐富且厚重。重慶芭蕾舞團,作為根植于這片土地的國有專業文藝院團,必將矢志不渝講好重慶故事、傳遞重慶聲音。”劉軍表示,重慶芭蕾舞團成立13年來,創排了多部極具東方風韻的芭蕾舞劇,《歸來紅菱艷》則是講述家鄉重慶的故事。通過對歷史題材的現代演繹,展現中華民族萬眾一心,重慶人民堅韌、忠勇的精神內核。

淬煉

日復一日訓練中的“足尖修行”

每天訓練7小時,高溫天氣也絲毫不能懈怠——這是《歸來紅菱艷》演員的訓練日常。演員們的成長與收獲,也在這場淬煉中愈發鮮明。

據介紹,《歸來紅菱艷》以雙線敘事,明線是從海外歸來的女主角“蓮”自我覺醒、以舞報國,暗線則是以男主角“軒”為代表的中國共產黨黨員對“蓮”等人的引領。其中,“蓮”和“軒”分別由重慶芭蕾舞團青年演員李思雨、楊晨呈飾演。

“最初知道自己扮演這個角色時,我很惶恐。”李思雨坦言,“蓮”的“神圣感”讓她倍感壓力——她不僅是一個優雅的芭蕾舞者,更是一個以舞報國的堅毅戰士。“她是一位具有全球視野、民族情懷的芭蕾藝術家,舍棄海外的安穩生活,毅然回到民族危亡的祖國,在以周恩來為代表的中國共產黨人的引領下,以舞為戰,激勵民眾斗志、撫育戰爭難童。從她的身上,你能感受到一種力量感和精氣神。”

為了演繹好這種力量感與精氣神,李思雨除了通過手機、書籍等去了解戴愛蓮的事跡,更向劉軍等曾與戴愛蓮接觸過的專家討教,熟悉她的點點滴滴。在一場又一場的演出中,她與“蓮”越來越近。

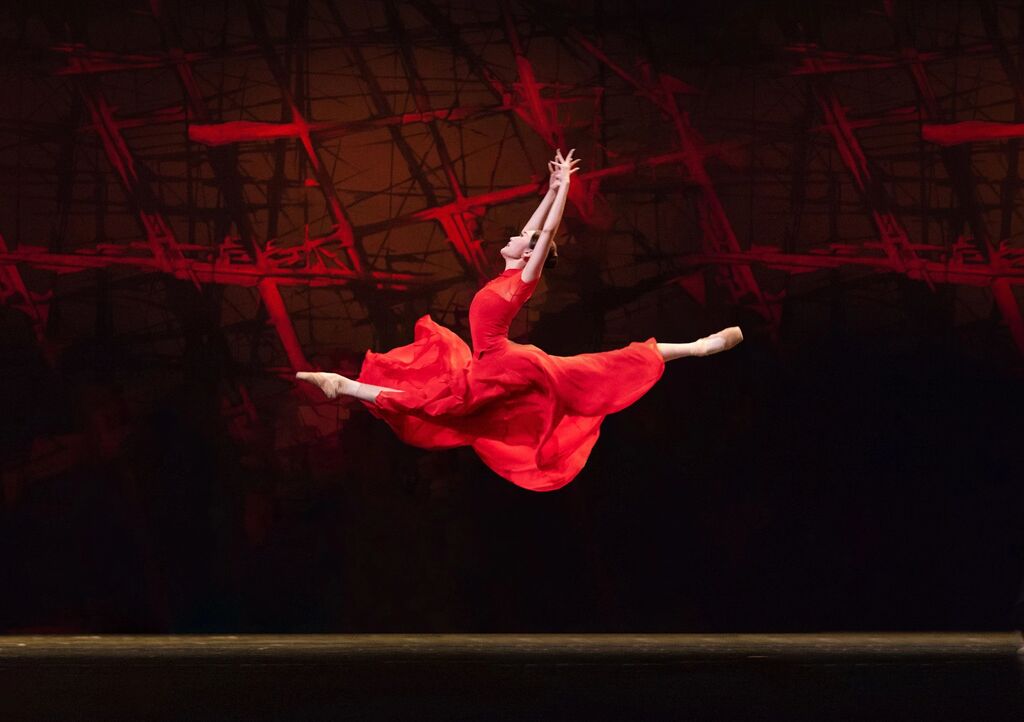

“最讓我刻骨銘心的是‘蓮’在廢墟中起舞的那一幕。滿目瘡痍的街道上,她一身紅裙傲然挺立,足尖劃過破碎的大地,宣示著不屈的脊梁。周圍的民眾一次次倒下,又一次次站起,那種強大的精神力量,讓我每一次在舞臺上都心潮澎湃。”李思雨說道,“慢慢的,我不再是演她,而是相信自己就是她。”

楊晨呈也從自己的角色“軒”中,接受了精神的洗禮。“作為舞者,這個角色通過充滿力量的肢體語言,賦予了我極具張力的藝術呈現空間。剛勁有力的舞姿和飽滿澎湃的情緒,展現出中國人民偉大的抗戰精神,讓這段歷史在當代舞臺上煥發新的生命力。”

回響

從山城到世界的“文化共鳴”

從2023年首演至今,《歸來紅菱艷》已在全國演出90場,即將于8月22日、23日在重慶大劇院上演第91場、92場,上演的版本也從1.0升級到了5.0。

幾乎每一場演出,劉軍都會坐在觀眾席里,觀察周圍觀眾對于舞劇的反應,并在演出結束后收集他們的意見,以及時對舞劇進行修改、打磨,例如刪掉拖沓的情節,讓每一個舞段都有其精彩之處吸引觀眾。

“不忘本來、吸收外來、面向未來,我們創作文藝作品的初衷就是滿足人民群眾對美好生活的需要,一部作品如果不受觀眾歡迎,就沒有生命力。”劉軍表示,不少觀眾認為舞劇既滿足了她們對唯美芭蕾的既定期待,又能從抗戰故事中感受信仰的力量,觀后還會主動了解重慶大轟炸的歷史。“我們也發現,專家學者與普通觀眾,對舞劇段落精彩與否的評價是一致的,這更促使我們持續汲取意見、精雕細琢。大眾的反饋是我們創作路途中的同行者。”

通過反復的打磨,《歸來紅菱艷》收獲了不俗反響——重慶有超3萬人次的觀眾看過這部劇,其中既有3、4歲的小孩子,也有88歲的老人;8月22日場次的門票已經售罄,23 日的余票也所剩無幾;曾有外賓團的文化參贊主動邀請《歸來紅菱艷》前往歐洲演出……

“這也是《歸來紅菱艷》的使命之一。我們希望讓全國各地、世界各地的觀眾看到重慶、中國的抗戰故事,通過芭蕾這種國際語言,傳遞不屈不撓的抗爭精神和珍愛和平的信念。”劉軍說。

能夠代表重慶藝術作品和芭蕾舞劇入選紀念抗戰勝利80周年優秀舞臺藝術作品展演,對重慶芭蕾舞團和《歸來紅菱艷》來說,又是一個新的開始。

“作為重慶進京演出的唯一劇目,《歸來紅菱艷》的意義在于,它是黨的二十大后重慶創作的文藝精品,是重慶文藝界在抗戰勝利80周年之際,向重慶這座英雄城市、向偉大的中國人民獻上的禮物。”《歸來紅菱艷》文學顧問、重慶史研究會名譽會長周勇認為,這是全國入選22部作品中唯一的芭蕾舞劇,這對成立僅13年的重慶芭蕾舞團來說,是中國芭蕾舞界的“重慶現象”的精彩展示,承載著重慶芭蕾藝術家們的文化自信和藝術力量,飽含著他們對重慶最深沉的愛,向全國乃至世界展示著重慶的獨特魅力;同時,它極大提升了重慶的城市形象,是“新韻重慶”最生動的注腳。

“我們不會停止精益求精的腳步,而是將繼續不遺余力地創作、排練,努力將其打造為靚麗的重慶文化名片。”劉軍堅定地說道。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)