編者按:

重慶市歌劇院歌劇《塵埃落定》、重慶歌舞團有限責任公司舞劇《杜甫》和重慶市話劇院有限公司與四川人民藝術劇院有限責任公司聯合打造的話劇《誰在敲門》,入圍了第十八屆文華劇目獎擬進入終評提名名單。三個劇目即將在第十四屆中國藝術節亮相。重慶市文化和旅游研究院、重慶市文藝評論家協會組織“大家一起評”評論活動,對三個劇目進行了觀摩和討論,以短小精悍的評論助觀眾們“先睹為快”。

本期聚焦舞劇《杜甫》。

第十四屆中國藝術節參演劇目舞劇《杜甫》

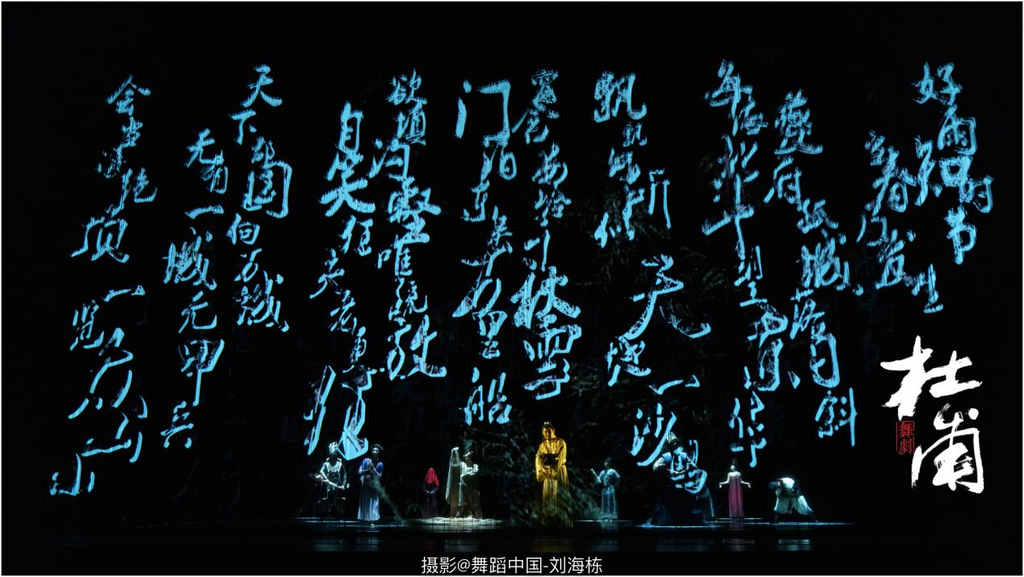

龔會:群舞“求仕行”“麗人行”“兵車行”等一個個場景,仕女舞、弓箭舞等一個個舞段,以悲愴氛圍和夸張服飾,用強烈的音樂對比,烘托出杜甫的偉大形象。舞蹈是由情緒所激發出的生命的律動,舞劇《杜甫》通過四個篇章,把杜甫應試不中、困頓長安、經歷安史之亂、漂泊川渝等重要人生歷程高度凝練地融入舞蹈之中,將顛沛流離的個人命運巧妙地融于時代命運的大背景下,“舞之蹈之”,將觀眾拉回大唐那一段由盛轉衰的悲壯歷史里。杜甫以詩載史,《麗人行》《兵車行》及“三吏三別”,是這部舞劇不可回避的重點。這些詩作,深刻揭示唐王朝的社會動蕩,政治黑暗,人民的疾苦與奢靡的宮廷生活,深刻的歷史內涵與舞劇主題、動機相呼應。舞劇創作者抓住觸動人心的關鍵詩篇,以幾段各具特色的群舞來展現史實。布景大氣優美,場景恢宏震撼,配樂切合情緒,舞姿或優美或蒼勁或激越或凄悵,觀時震撼,觀后深思。

曾立:從追名逐利的官場,再到尸橫遍野的疆場,衣衫襤褸,饑寒交迫的百姓,舞劇《杜甫》通過鮮明的場景來刻畫人物,抒發情感。《杜甫》的側重點不是“真實的情景”,而在“詩意的抒情”。當戰士拋尸沙場和與親人依依惜別的畫面并置于舞臺上時,觀眾能夠感受到這不是現實的真實,而是心理的真實,抒情的真實。受柏格森的直覺主義和弗洛伊德精神分析心理學的影響。表現主義戲劇拒絕停留在對人物進行淺層次的描摹,而追求對人物的內心的解剖和展示。內心獨白、夢境等主觀表現方式是表現主義戲劇常用的手法。《杜甫》中明顯可以看到表現主義戲劇的手法。劇中,“另一個杜甫”的出現,即可視作人物內在的矛盾沖突,是詩人內心自我否定、自譏自嘲和自我超越的具象化表現。“另一個杜甫”的出現,幫助戲劇實現了從外部矛盾(人與人的矛盾、主人翁與社會環境、與時代的矛盾)到詩人內心的矛盾的轉化。盡管這種矛盾感還不夠突出,但戲劇作品需要這樣的轉換,以達到一定的心理深度。而《杜甫》下篇中那個春意盎然,男耕女織的幻境,抑或夢境,更是具有浪漫主義色彩,表現了詩人在苦難困頓的現實中對理想社會的憧憬。正如黑格爾在《美學》中提出,戲劇應當將詩意的抒情與真實的情景融合起來,從人的心靈深處和豐沛的情感世界中,從人的靈魂的悲劇性痛苦中表現人生的境況。這正是舞劇《杜甫》所追求的境界。

黃容:這部舞劇的成功之處在于編導規避了從杜甫的人生經歷中去尋找曲折的故事來作為劇的發展主線,將目光投放在了杜甫的詩篇中,通過對其詩作的提取,用詩來反襯唐朝興衰的社會進程。總的說來,舞劇《杜甫》突破傳統的人物類舞劇規律模式,在設計上并沒有穿插過多強烈的戲劇沖突,而是以藝術化的手法,以杜甫的詩歌為導向,將人物在歷史環境中具有的重要意義凸顯出來,由此來窺見唐王朝由盛轉衰的歷史進程。創作上大膽尋求新的視角,突破通俗的“大眾化”路線,以寫意為主,大量運用隱喻的手法來傳達其中的精神內涵。在舞劇《杜甫》中,編導將“權利和階級”作為形象種子,使得舞蹈編排、造型設計、音樂作曲等方面達到了統一、糅合。我們可以說,舞劇《杜甫》其獨特的敘述形式,源于對歷史和文化的深刻理解和解讀,營造了詩歌般的語境,此設計緊密結合時代的發展軌跡,力求將作品與時代相融合,以超越隨著時代的發展觀眾不斷變化的審美高度,這不乏是一種創造性的轉化,更體現出其創新性的發展生動演繹。

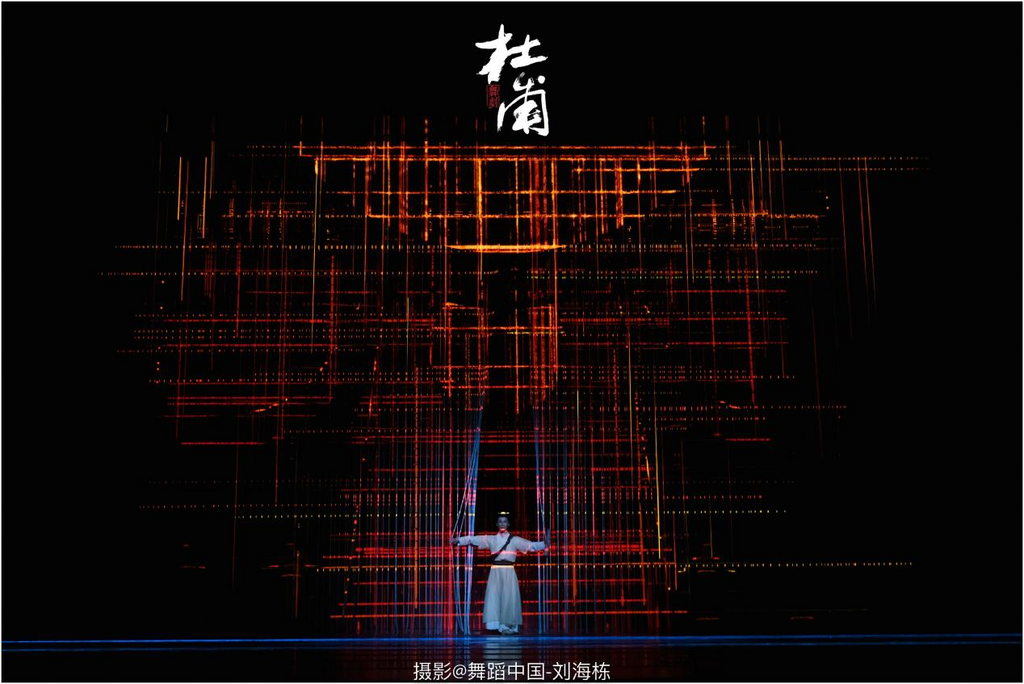

呂霖楓:首先,《杜甫》呈現出一種簡約的美。舞臺干凈、動作簡單、舞美清新,這些集合成了一種簡約之美。或許是今天物質世界極度充盈,反而簡約成了一種時尚,繁復的美反而成了負累。但是簡約不等于簡單,隱藏在簡約背后的是復雜的技術,是經過藝術化處理呈現出的簡約風格特點。該劇利用現代高科技手段制造大量的影像,如宮殿的瓦解、詩歌的頻現、田園的春色等等,呈現出的影像是簡約的,是意象化的,而不是寫實。如《兵車行》中,一架巨大的馬車,配以動作加以支撐,就表達出了窮兵黷武、連年征戰的境況。這背后的技術是復雜的,藝術創作的過程是復雜的,而在舞臺呈現上是簡約的。其次,呈現出一種個體之美。“一個人筆下的唐朝”作為該劇的核心,足以表明創作者們表現的是個體的、個性的。這里的杜甫也不是歷史的概念里生成的杜甫,而是創作者們想象的杜甫,是觀眾能夠觸手可及的杜甫。從躊躇滿志到官場失意,從麗人嬉水到春夜喜雨,還原了一個“人”的杜甫。同時,用舞蹈的動作走進杜甫的內心世界,用肢體語言來傳達杜甫內心的憤懣和悲憫,不是刻板的、不是教條的,而是多義的、復雜的。尤其是設置了兩個杜甫,“一老一小”、一壯志躊躇,一看盡煙云。年老的杜甫審視著年輕的自己,他很想對他說,但欲言又止。為什么這樣的設置能夠引起年輕觀眾的共鳴?試問誰又何嘗不是這樣呢?我們已經從教科書上,形成了一個杜甫印象,而該劇給我們提供了一個可親可近的杜甫,這也許是該劇能夠吸引當代年輕人的原因。

溫惠越:重慶市歌舞團演出的舞劇《杜甫》講述了杜甫從求官謀事到棄官歸隱的一生,全劇沒有一處描繪杜甫寫詩,卻又處處都體現出杜甫膾炙人口的詩篇,展現了杜甫視角下的大唐盛衰。高度提煉的寫意表達體現在整部作品的方方面面,結合舞劇這種依靠形體表達的藝術,帶給觀眾一種充滿象征和概括的整體意象美。角色命名極富時代感,又具有深刻文化內涵。角色姓名上只有“兩個杜甫”是有具體姓名的角色,主要角色則被命名為妻、權、妃、吏,讓杜甫以外的角色都成了杜甫生活和眼中的一種符號化象征。每個角色并不意圖指明具體為何人,沒有具體姓名,那么任何人都可以是他們,他們可以是任何浮現在觀眾心里的具體人物。尤其是“權”這一名稱的選擇,沒有選擇“帝”“王”“皇”這一類的地位性稱號,而是更具核心意義抽象提煉出“權”——這一角色可以是皇帝,可以是高官,可以是整個大唐集權統治的縮影,更是杜甫不屑一顧,而他人趨之若鶩的東西。對于角色符號化的安排對處于故事核心的杜甫起到了有力的襯托作用。這些符號化的角色形象又何嘗不是杜甫眼中的世界呢?詩人寫詩當然是提煉生活,這些被高度概括、沒有具體姓名的人物也成為了詩人杜甫筆下的唐朝的一部分,成了他提煉生活之后的寫意表達。

楊斐然:舞劇《杜甫》中有許多代表性的舞蹈,最抓人眼球的當數上篇女子群舞《麗人行》,開頭音樂緩緩進入,展現出了唐代女子靜態的松弛、綿軟、雍容華貴之美,后段典儀音樂的加入,營造恢宏磅礴的宮廷氛圍,盡顯唐朝輝煌奢靡之氣。結尾的“回眸一笑”堪為點睛之筆,這段舞蹈展現唐代精湛的舞蹈技藝,不僅是從“美”的角度帶給人視覺上的沖擊,同時也為后面的劇情發展埋下伏筆。《兵車行》與《麗人行》反差巨大,將“車轔轔,馬蕭蕭,行人弓箭各在腰”還原,碩大的車輪滾動,配合上節奏感強烈的鼓點,營造壓抑的氛圍,伴隨著鼓聲一擊一擊敲在每個人的心上。車輪壓過杜甫的時候,仿佛是他最終抵不過歷史的滾滾車輪,無奈而又悲涼。最具特色的是妻子與兩個杜甫的舞段,每段的情緒不同,一個是失去孩子失去家園的悲傷的母親,另一個是初結婚時面含笑意的年輕妻子。最后兩個杜甫的互動——一個是剛剛看到路有凍死骨的杜甫,另一個則是看淡一切,失意落魄無可奈何的杜甫。一個杜甫拍著大腿笑著另一個杜甫,他懂他,所以笑他。結尾的《農樂行》也是全劇最熱鬧歡騰的一段群舞,給了杜甫一曲他想要的田園牧歌,他和妻,和鄉鄰們,對著田地,踏著雨水,與妻與民忘情共舞。他終于找到了人情溫暖,他終于找到了腳踏實地的感覺,他終于笑了。

柯雙慶:電影的平行蒙太奇,又稱并列蒙太奇。幾個事件,同時同地,同時異地,不同時空里進行。平行蒙太奇應用廣泛,首先因為用它處理劇情,可以刪節過程以利于概括集中,節省篇幅,擴大影片的信息量,并加強影片的節奏;其次,由于這種手法是幾條線索并列表現,相互烘托,形成對比,易于產生強烈的藝術感染效果。本劇的主角是杜甫,在演職員介紹里還有“另一個杜甫”,這很讓觀眾迷惑。因為“另一個杜甫”并不是杜甫的替身,也不是年輕版杜甫與年老版杜甫。可以說,兩個杜甫的現身,是舞劇《杜甫》編導們獨具匠心的另辟蹊徑,用與眾不同的一筆濃墨重彩地為杜甫進行了電影般的詮釋。這也得益于重慶歌舞團天生獨有的條件——李庚、李晉兩兄弟,是一對雙胞胎,都是舞蹈學院科班出身,自身條件優厚,勤奮好學,對角色把握到位。編劇利用了這對雙胞胎的優勢,在舞臺上呈現出電影般的剪輯效果。乍看像電影中的一人分飾兩角,卻又不等同于電影中的兩個不同角色。那是杜甫的內心與現實的杜甫的區別,是他的內心掙扎和旁白。“另一個杜甫”看著杜甫與新婚妻子的卿卿我我,依依惜別;“另一個杜甫”看著杜甫參加科舉考試屢試不中的無可奈何;“另一個杜甫”看著杜甫對于窮苦百姓的顛沛流離的束手無策,把人物的內心掙扎生動形象地表現出來,觀眾仿佛也從另一個杜甫的視角去品讀去感知杜甫的種種心路歷程。這種表現手法,已經超脫了舞劇單一地用肢體語言去敘事的局限,具有很強的藝術感染力和創新性。

(重慶市文化和旅游研究院供稿)

相關鏈接:

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)