近日,應(yīng)邀到渝州書院聆聽了西南大學(xué)歷史文化學(xué)院博導(dǎo)張廣守教授以《持久抗戰(zhàn)與重慶新興現(xiàn)代工業(yè)的支撐作用》為題的紀念抗戰(zhàn)勝利80周年講座,趕來參加活動的聽眾坐滿了整個會議廳,張教授展示精心準備的課件,在連續(xù)兩個小時的時間里站著講授,用生動的語言娓娓道來,用三大部分內(nèi)容,詳盡地展現(xiàn)出這一宏大的歷史主題,給聽眾留下了深刻的印象。

浪花淘盡英雄

他首先結(jié)合重慶的歷史時空背景,介紹了重慶成為長江上游、中國西部最大的工業(yè)中心的過程。當時的四川物產(chǎn)豐饒,是著名的“天府之國”,重慶地處長江、嘉陵江交匯之地,江河綿延、峽深湖險,自1891年開埠,即融入世界工業(yè)轉(zhuǎn)型之中。重慶工業(yè)在風(fēng)雨飄搖中艱難萌生和緩慢成長,出現(xiàn)了由手工業(yè)工場主、官紳、商人和留學(xué)生為代表的早期工業(yè)資本家,地僻山險、篳路藍縷,張先生在其課件中多有述及。重慶工業(yè)的成長過程,恰如《重慶工業(yè)簡史》(吳家農(nóng) 馬述林著)所言,“已經(jīng)歷了四次跳躍式發(fā)展。而前兩次跳躍式發(fā)展,都與反抗侵略的戰(zhàn)爭相連,與國家安危有關(guān)。”由此,張教授特別闡述了重慶作為工業(yè)中心的主要特點。作為府縣同治的歷史名城,堅持長期抗戰(zhàn)的陪都,長江上游、中國西部最大的工業(yè)中心,戰(zhàn)時工業(yè)發(fā)展門類齊全,抗戰(zhàn)后方廠礦企業(yè)5998家,重慶有1964家,占1/4以上。而當時最發(fā)達的是兵工企業(yè),財政支出占戰(zhàn)時政府總支出的73%。鑒于重慶工業(yè)第一次跳躍式發(fā)展出現(xiàn)在抗戰(zhàn)期間,張教授的講座圍繞“戰(zhàn)時重慶工業(yè)發(fā)展的局限及其意義”分別進行了敘事展開。

全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,沿海工業(yè)內(nèi)遷,促進了重慶工業(yè)膨脹式發(fā)展,促使重慶迅速成為戰(zhàn)時大后方的工業(yè)中心。金陵、漢陽、鞏縣、廣東、廣西兵工廠奉命遷渝,集聚了全國主要兵器生產(chǎn)能力。到1945年抗戰(zhàn)勝利時,重慶兵工廠占大后方總數(shù)的54.4%,擁有能工占大后方總數(shù)的72.7%,擁有的機器占大后方的67.2%,當時的生產(chǎn)能力,占總能力的90%以上。

講座中提到的重點人物和事件

1922年劉湘(1890-1938)入據(jù)重慶后,力圖以重慶為基地統(tǒng)一全川,軍政當局進行了一些基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè),借助工商界力量,開展了電廠、水廠始建,投資興建重慶電力煉鋼廠、華聯(lián)鋼鐵廠、四川水泥廠、武器修理所等。為抗戰(zhàn)時期沿海工業(yè)西遷內(nèi)地做了準備和鋪墊。在水運通航上,提到了最早實施宜渝通航的英商立德樂,他壟斷經(jīng)營了重慶豬鬃業(yè)長達十年以上。隨后重慶巴縣的民族資本家古氏家族幾代經(jīng)營,打破外商壟斷局面,抗戰(zhàn)前幾乎將整個四川的豬鬃出口全部拿下。抗戰(zhàn)勝利時,掌控了全國80%以上的豬鬃出口,古耕虞(1905-2000)由此也成了世界聞名的“豬鬃大王”。抗戰(zhàn)期間古耕虞與周恩來領(lǐng)導(dǎo)的南方局多有聯(lián)系,新中國成立后任中國土畜產(chǎn)進出口公司經(jīng)理。1979年鄧小平在北京宴請中國工商界“五老”,古即名列其中。抗戰(zhàn)期間,重慶的桐油、火柴、織布、煤炭等行業(yè)也得到了長足發(fā)展。在眾多的實業(yè)家中,盧作孚(1893-1953)先生是最為熠熠生輝的。1926年他創(chuàng)辦民生公司并迅速發(fā)展壯大,兼并了千里川江上的所有中國輪船公司,收回了長江內(nèi)河航運權(quán)。抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,盧作孚以民生公司一家之力,承擔(dān)了戰(zhàn)略撤退的重任,向重慶為中心的大后方搶運了大批工廠設(shè)備和戰(zhàn)略物資,為抗戰(zhàn)事業(yè)作出了不可磨滅的貢獻。

當天講座的重點,主要還是集中在抗戰(zhàn)期間重慶的兵囂工業(yè)方面。

抗戰(zhàn)時期的重慶兵器工業(yè)

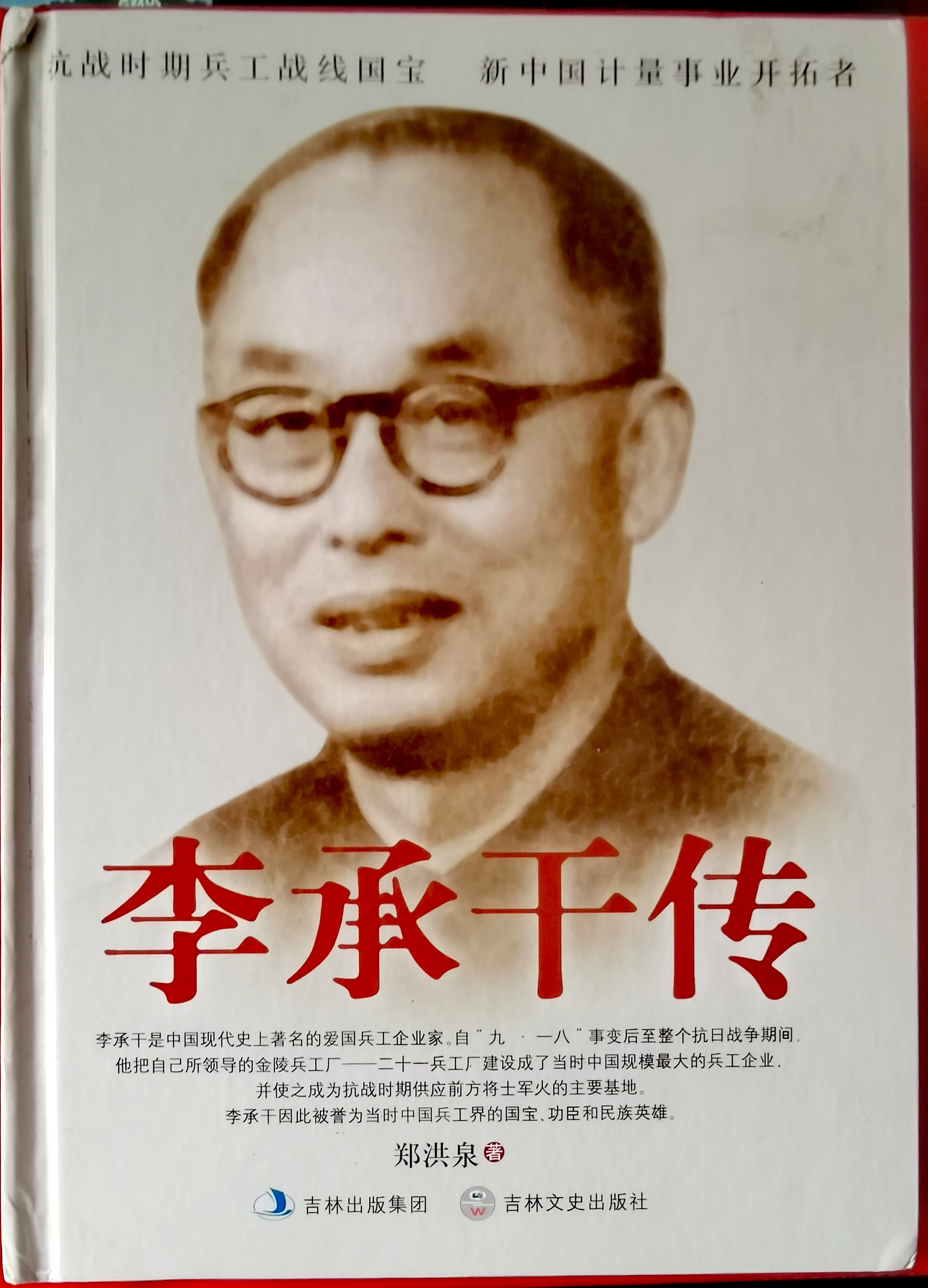

“七七事變”全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,當時國內(nèi)主要兵工廠奉命內(nèi)遷,遷到重慶的兵工廠與重慶原有工業(yè)基礎(chǔ)結(jié)合后,形成了抗戰(zhàn)時期中國兵器工業(yè)的生產(chǎn)中心。截至1940年底內(nèi)遷結(jié)束,國民政府兵工署直轄的獨立兵工廠共有17家,其中重慶占11家,另有四川1家、云南1家、貴州3家、湖南1家。其中最為著名的,當數(shù)李承干(1888-1959)任廠長的第21兵工廠。該廠創(chuàng)建于清同治年間的金陵兵工廠,于1937年11月奉命西遷,1938年3月1日在重慶江北全部復(fù)工,賡即接收漢陽兵工廠制槍廠、第20兵輕機關(guān)槍廠、接收第40兵工廠為綦江分廠。1945年抗戰(zhàn)勝利時,該廠有機器4744部,員工兵夫15701人。廠本部每月能生產(chǎn)步槍8千支,輕機槍250挺,重機槍500挺,82迫擊炮220門,120迫擊炮10門,各種炮彈7.3萬發(fā)。綦江分廠每月能生產(chǎn)槍彈120萬發(fā),82迫擊炮彈1萬發(fā)。安寧分廠每月能生產(chǎn)82迫擊炮彈4萬發(fā),甲雷0.4萬枚。這在當時,已具備相當?shù)囊?guī)模化生產(chǎn)實力了。

據(jù)《重慶工業(yè)簡史》記載,“第21兵工廠生產(chǎn)的各種武器,裝備了各戰(zhàn)區(qū)的中國軍隊,包括戰(zhàn)斗在華北的八路軍和大江南北的新四軍,并受到了抗日將士的普遍歡迎,成為他們在戰(zhàn)斗中英勇殺敵的利器。”在國共合作的抗戰(zhàn)時期,如50軍軍長郭勛祺,就將大量的武器彈藥提供給新四軍陳毅所部。張教授提到:在1939年到1942年的三次長沙會戰(zhàn)中,中國軍隊使用的步槍,捷克式輕機槍,馬克沁重機槍以及迫擊炮等,大多數(shù)是由重慶21兵工廠生產(chǎn)。第三次長沙會戰(zhàn)時,布設(shè)于岳麓山上的中國軍隊炮群,對攻擊長沙城的日軍予以重大殺傷,對扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局起到了關(guān)鍵作用。大量事實反復(fù)證實,大工業(yè)的發(fā)展促進了社會的發(fā)展,近現(xiàn)代戰(zhàn)爭拼的是綜合國力,而工業(yè)是進行現(xiàn)代戰(zhàn)爭最基本的物質(zhì)依托,是取得戰(zhàn)爭勝利的堅實保證。

修學(xué)好古 實事求是

張教授在談到戰(zhàn)時重慶工業(yè)的局限性及其意義時,強調(diào)了當時中國相對弱小的民族工業(yè),談到總的來說工業(yè)企業(yè)設(shè)備陳舊,后方設(shè)備性能少有進步。但平心而論,這也應(yīng)該客觀地分不同時段區(qū)別看待,在防御和相持階段確實是這樣,但稍晚時期,事情就發(fā)生了極大的變化。如李承干領(lǐng)導(dǎo)下的21兵工廠在武器改良和新品種研制方面取得了明顯的成就。1943年10月正式定型的中正式步槍,次年投入量產(chǎn),戰(zhàn)場實踐證明其質(zhì)量明顯優(yōu)于漢陽式步槍,在穿透力上還強于日本的三八式步槍。1943年生產(chǎn)的改造型馬克沁重機槍,其性能也明顯高于原產(chǎn)品。1944年初,第21兵工廠建立重炮廠,開始研發(fā)120毫米口徑重型迫擊炮,最大射程達5000米,以其威力巨大、操作便捷而稱之為“攻守戰(zhàn)斗之利器”,并于試制成功后就趕送到抗日前線。

再如21廠綦江分廠,早在1941年6月,就在縣屬張家壩第五工程處巖洞庫房基礎(chǔ)上加以擴建,共完成廠房185棟,洞中廠房8400余平米,地面廠房35500余平米,專造槍彈炮彈。“因機器甚新,歷來出品尚能保持良好之標準”。1944年綦江分廠用9個月時間劈山修渠,完成了石龍溪水力發(fā)電工程,引進先進的發(fā)電機兩座,建成投產(chǎn)后為適應(yīng)生產(chǎn)提供了動力保證,分廠廠長孫學(xué)斌此舉,受到李承干的高度贊許。重慶工業(yè)二次跳躍的“三線建設(shè)”時期,利用該廠址新建了國營雙溪機械廠,為國防量產(chǎn)了優(yōu)質(zhì)重炮,在央視制作的《熱血豐碑》《國家記憶》《山洞里的重炮廠》中均有明確的記載,再次綻放了重慶兵工的輝煌。也已載入到《重慶工業(yè)簡史》之中,獲作者贈書后,就相關(guān)內(nèi)容進行了交流。

關(guān)于重慶抗戰(zhàn)兵工代表性人物李承干,張教授稱他是共產(chǎn)黨員,可能是出自《紅巖春秋》1990年第4期鄭洪泉的《鑄正義之劍的中將廠長李承干》一文,但作者后來已經(jīng)做了更正。李承干在1952年填寫的履歷表中寫到“1951年6月,在南京……參加中國民主建國會,曾任中國民主建國會南京分會第一召集人”。1957年4月21日,任國家計量局局長的李承干在寫給國務(wù)院秘書長習(xí)仲勛的一封親筆長信中,也有“……不要以為我年老又是黨外分子而客氣一些……”。時任中央統(tǒng)戰(zhàn)部長的金城對李承干說“你不入黨,在黨外能起更好的作用”,表明了黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的正確態(tài)度。

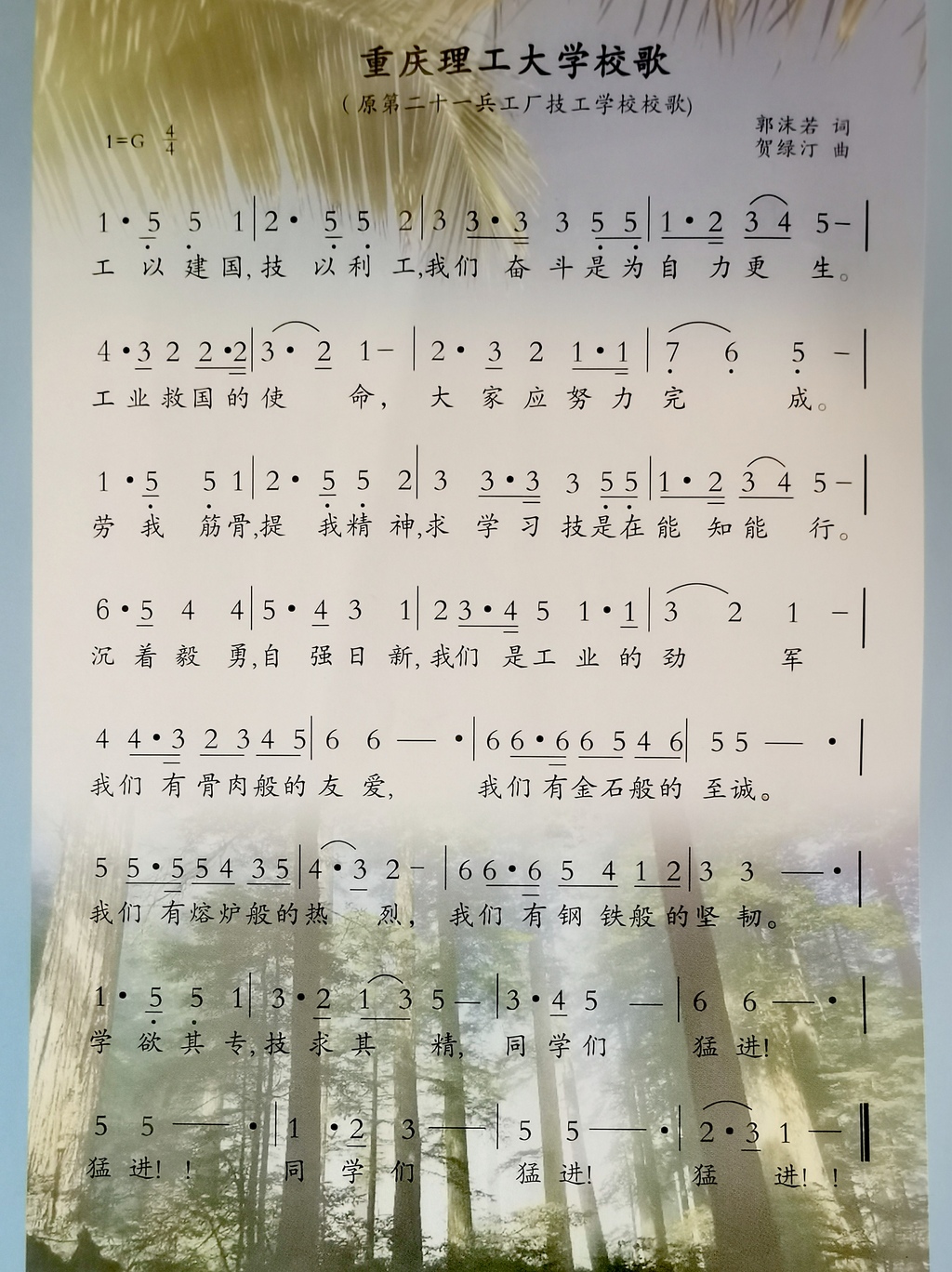

李承干在第21兵工廠廠長任上,積極倡導(dǎo)開展文化活動。1939年3月,組織全廠在劉家臺嘉陵江邊舉辦了第一屆田徑運動會,從1942年開始,每年的9月9日舉辦全廠運動會,并把這一天定為工廠體育節(jié)。1939年,他邀請郭沫若創(chuàng)作了《第21工廠廠歌》,由賀綠汀譜曲,在長安廠一直傳唱至今。

1940年9月18日,在江北五里店建立第21工廠技工學(xué)校,親任校長,并請郭沫若作詞,賀綠汀譜曲,創(chuàng)作了《第21兵工廠技工學(xué)校校歌》(現(xiàn)《重慶理工大學(xué)校歌》)。在2010年出版的《重慶理工大學(xué)校史》中,稱李承干為首任校長,并稱“1917年李承干回國后,努力獻身于工業(yè)建設(shè),以其卓著的業(yè)績躋身于詹天佑、茅以升等著名工程師行業(yè)”,這也是恰如其分的評價。重慶兵工的抗戰(zhàn)敘事,原本就是一個宏大的歷史題材,當時處于第二次國共合作、共御國難的特殊時期,在以周恩來為首的中共南方局領(lǐng)導(dǎo)下,重慶兵工系統(tǒng)中曾涌現(xiàn)出了大量可歌可泣的人物和事件,但因時間久遠等種種原因,很多內(nèi)容都淡出了今天人們的視線。我認為,收集、整理和研究當時發(fā)生的重大問題是一件既有必要、又具有重大意義的工作。希望經(jīng)過大家的共同努力,能夠讓我們對“銘記歷史,緬懷先烈,珍愛和平,開創(chuàng)未來”產(chǎn)生更加深刻的認識,促使我們踔厲奮發(fā)、勇往直前。

作者:鐘傳勝,系重慶市文藝評論家協(xié)會會員、巴南區(qū)評協(xié)榮譽主席。

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)