編者按

第十九屆中國戲劇節(jié)正在杭州如火如荼開展,戲曲、話劇、音樂劇、舞劇等多元戲劇藝術(shù)門類的優(yōu)秀劇目精彩上演,生動展現(xiàn)了當(dāng)下戲劇創(chuàng)作的豐碩成果與鮮活面貌。熱潮之下,傳統(tǒng)戲劇的現(xiàn)代表達(dá)、經(jīng)典題材的創(chuàng)新演繹、不同藝術(shù)形式的融合共生等行業(yè)關(guān)注的核心問題,亦值得深入探討。戲劇節(jié)期間,我們邀請戲劇領(lǐng)域?qū)<覍⒀輨∧空归_專業(yè)點(diǎn)評,并推出“一劇一評”系列文章,為戲劇藝術(shù)高質(zhì)量發(fā)展提供思路借鑒。

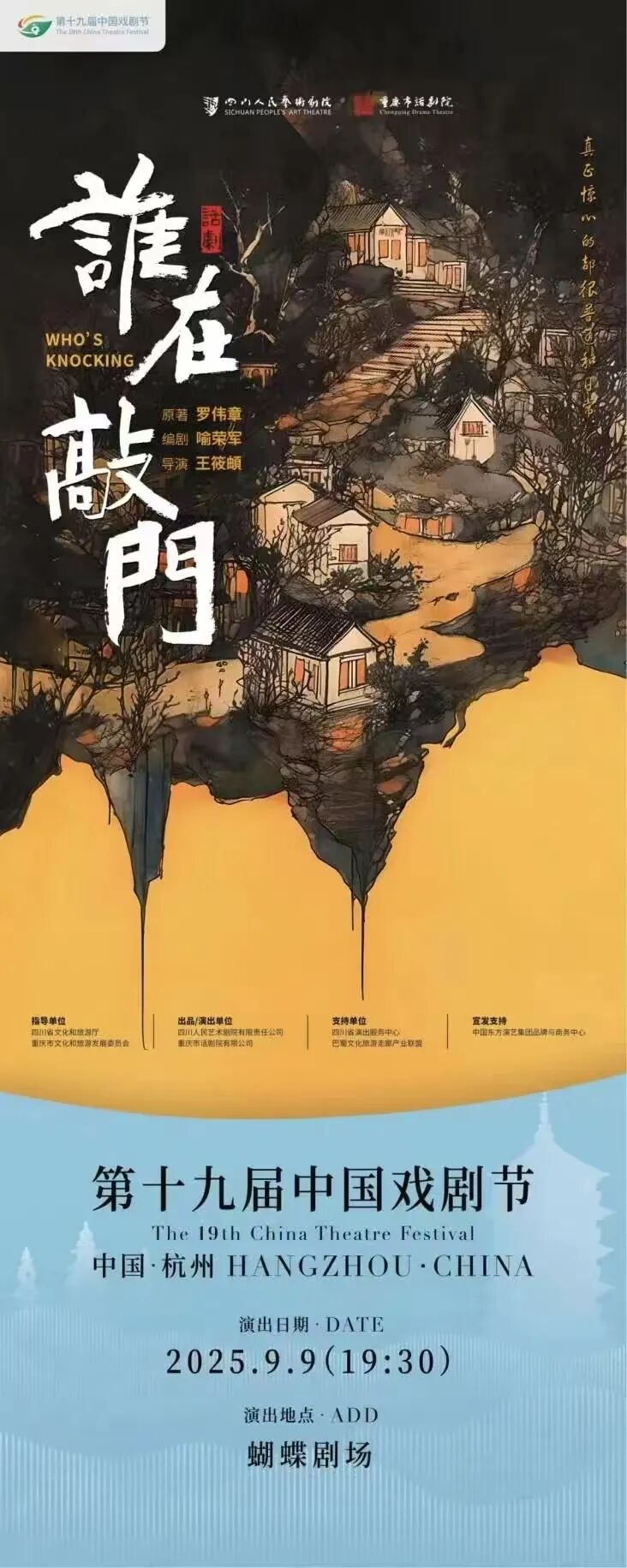

由重慶和四川兩地共同合作的現(xiàn)實(shí)主義題材話劇《誰在敲門》改編自羅偉章同名小說,經(jīng)過多次細(xì)致打磨,將文學(xué)經(jīng)典成功轉(zhuǎn)化為舞臺藝術(shù)。該劇以群像式的人物塑造和四川方言所蘊(yùn)含的煙火氣息,深刻描繪了時代浪潮中的人物命運(yùn)。

一出戲的思想價值、審美價值和戲劇價值

《劇本》編輯部原主編、編審,中國戲曲表演學(xué)會會長黎繼德談道:評價一出戲主要是看它在思想價值、審美價值和戲劇價值方面能否提供一些新的東西。依此看來,話劇《誰在敲門》無疑是頗為成功的。

第一,在思想價值方面,這出戲通過許家這一鄉(xiāng)村大家庭的日常事件展開敘事,讓人們深深感受到時代列車呼嘯而來時給城鄉(xiāng)關(guān)系帶來的“撕裂感”。作品深刻揭示了農(nóng)民與土地的關(guān)系發(fā)生的巨大變化:農(nóng)民已不再把自己的命運(yùn)緊緊地與土地聯(lián)系在一起,而是開始離開土地,走入城市,走向遠(yuǎn)方,傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村倫理也由此斷裂。這是現(xiàn)代化帶來的時代特點(diǎn),也是現(xiàn)代化帶來的新的挑戰(zhàn)。誰在敲門?時代在敲門,命運(yùn)在敲門。這門敲在了人心上、人情上、人性上。

第二,在戲劇價值方面,這出戲雖然沒有激烈的戲劇沖突,但通過生日、臨終、出殯等普通事件,折射出各種人物的態(tài)度、意識、情感和心理,產(chǎn)生了一種驚心動魄的效果。它是生活流的,也是戲劇的,帶有一點(diǎn)契訶夫戲劇的味道,也給戲劇的創(chuàng)作提供了新的思考。

第三,這出話劇具有濃烈的川東方言特點(diǎn),一定程度上再現(xiàn)了川東鄉(xiāng)村人民的歷史、文化、倫理、性格、風(fēng)土、人情,人物熱情、善良、淳樸而剛直,帶有泥土氣,也不排除有些小心思、小算計(jì),具有獨(dú)特的審美價值。現(xiàn)在的方言話劇不是多了而是少了,希望未來還能涌現(xiàn)出更多優(yōu)秀的方言話劇。

第四,演員的表演非常出色,尤其是春紅的扮演者王弋。我看過她主演的幾乎所有的戲,從方言話劇《河街茶館》、小劇場戲劇《麥克白》到民國話劇《霧重慶》、外國話劇《貝納達(dá)夫人的一家》,這是一位好演員,真正做到了一戲一格,一人千面,值得點(diǎn)贊。

最后,黎繼德建議:一,可適當(dāng)縮短時長;二,由于人物關(guān)系較為復(fù)雜,可交代得更加清楚,以便觀眾理解;三,可在不影響整體風(fēng)格的前提下,突出更富有戲劇性的事件,以增強(qiáng)觀眾的注意力。

踐行講話精神,創(chuàng)作人民文藝

中央文史研究館館員,國家教材委員會專家委員,中國文聯(lián)第八屆副主席、中國文藝評論家協(xié)會首屆主席仲呈祥指出:

第一,話劇《誰在敲門》真正踐行了毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》所提出的“文藝為最廣大人民服務(wù)”,文藝“要根據(jù)實(shí)際生活,創(chuàng)作出各種各樣的人物”的重要任務(wù)。這出戲最突出的一點(diǎn),是寫出了2010年前后處于城鄉(xiāng)流動時代大潮中的農(nóng)民群體的各種各樣的人物的心靈軌跡與精神世界,對“以人民為中心”中的“人民”二字,理解深刻,踐行徹底。

第二,這出戲的立意,實(shí)際上觸及了人類共同的命運(yùn)主題——如何面對生老病死,具有一定哲學(xué)思辨的高度。全劇也基本圍繞這一主題展開,展示出許家三代人的生活史和心靈史。成都文殊院里那副鎮(zhèn)院名聯(lián)“見了就做,做了便放下,了了有何不了;慧生于覺,覺生于自在,生生還是無生”(中華佛教哲學(xué)的精華)在全劇得到了扎根生活沃土、充瀟人間煙火氣的藝術(shù)詮釋。

第三,這出戲可以視為從文學(xué)閱讀思維到話劇視聽思維成功轉(zhuǎn)換的有益嘗試。人物形象塑造努力擺脫長期制約我們的二元對立、不黑就白的單向思維,而代之以全面把握、兼容整合的辯證思維,因而立體化、生活化程度較高;結(jié)構(gòu)精巧別致,“慶壽”“住院”“出殯”“探監(jiān)”幾場戲環(huán)環(huán)相扣;方言的運(yùn)用突出了地方語言的審美個性和優(yōu)勢,反映了巴蜀人民運(yùn)用地方語言審美地把握世界的獨(dú)特創(chuàng)造。

最后,仲呈祥提出,這出戲的思想高度與精神深度尚有升騰空間。首先,在主題凝煉上應(yīng)注重現(xiàn)實(shí)主義精神與浪漫主義情懷的結(jié)合。如在塑造許春紅這一貫穿全劇始終的重要人物時,應(yīng)充分彰顯她作為中國普通農(nóng)村婦女在優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與改革開放時代大潮洗禮下的精神升華中的“春”與“紅”的浪漫情懷,防止為一味強(qiáng)調(diào)悲劇性(讓美的東西毀滅)而讓她以不符合時代精神的方式結(jié)束生命,并通過三弟的評述譽(yù)之為“有勇氣的方式”。這種處理雖然從表層看加重了悲劇色彩,但在啟示觀眾“開拓未來,看見光明”上則大受損傷。新時代藝術(shù)理應(yīng)引導(dǎo)人民既直面人生,勇于正視矛盾,又看到光明,努力開拓未來。此外,對原著的內(nèi)容的取舍還顯得有點(diǎn)繁冗,人物過多(26位),尤其是第三代筆力分散。話劇改編應(yīng)適當(dāng)刪減,將筆墨聚焦于最具典型意義的人物,刪繁就簡,才能真正實(shí)現(xiàn)托物言志、言簡意賅、形神兼?zhèn)涞闹腥A美學(xué)精神。希望這出戲能夠多演多磨,加工提高,成為一部“立得住、留得下、傳得開”的精品力作。

生活流敘事與家庭倫理重建

中國藝術(shù)研究院話劇研究所名譽(yù)所長、研究員宋寶珍談道,話劇《誰在敲門》采用四幕劇結(jié)構(gòu),以“老、病、死、生”作為敘事主線,看似松散的敘事實(shí)則蘊(yùn)含著嚴(yán)密的因果關(guān)系。她認(rèn)為,“家庭”是《誰在敲門》情節(jié)敘事的核心場域,也是倫理沖突最為集中的意義空間。許成祥的養(yǎng)老問題成為子女關(guān)系的“試金石”,在人物關(guān)系譜系中,血緣與利益交織、傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞,生命個體在家族與社會之間形成了充滿張力的戲劇表達(dá)。《誰在敲門》的人物群像跨越代際,鮮活生動,各具特色。如李光文是鄉(xiāng)村權(quán)力異化的代表,其命運(yùn)起伏折射出基層社會治理的困境;許春明是鄉(xiāng)村知識分子的縮影,他對鄉(xiāng)村既眷戀又疏離,其人文理想與現(xiàn)實(shí)困境形成強(qiáng)烈反差;許四喜則是徘徊于城市和鄉(xiāng)土之間的“迷失者”,始終無法完成自我身份的認(rèn)同。

她特別肯定了這出戲的舞臺設(shè)計(jì),客廳、醫(yī)院、院壩、監(jiān)獄等時空交替出現(xiàn),既區(qū)分了不同敘事空間,也暗示了人物心理和命運(yùn)的轉(zhuǎn)變。川東民居、川劇、祭文、送俑等民俗元素的點(diǎn)綴,強(qiáng)化了戲劇的舞臺表現(xiàn)力。

最后,宋寶珍提出了四點(diǎn)建議:第一,在整體結(jié)構(gòu)上,需強(qiáng)化主線,以父親養(yǎng)老、病重、死亡及身后事為核心線索,壓縮與主線關(guān)聯(lián)較弱的支線情節(jié),第一幕應(yīng)有明確的戲劇任務(wù)和情緒走向;第二,在人物塑造上,部分角色功能重復(fù),心理深度挖掘不足。許家兄弟姐妹5人,性格雖有差異,但戲劇功能存在交叉。第三代如許四喜、許燕等年青一代角色塑造較為臉譜化;第三,在戲劇節(jié)奏上,對白稍嫌冗長,靜態(tài)場景偏多。建議在保留方言特色與生活氣息的基礎(chǔ)上,刪除重復(fù)性、說明性臺詞,增強(qiáng)對話沖突和隱喻內(nèi)涵;第四,在文化內(nèi)涵上,現(xiàn)實(shí)性與象征性融合不足。如劇中“人面魚”“白蛋白”等超現(xiàn)實(shí)元素,未能充分融入敘事構(gòu)建情境。

綜上所述,專家們在充分肯定《誰在敲門》思想深度與藝術(shù)價值的同時,提出了一系列改進(jìn)建議:刪繁就簡,強(qiáng)化主線情節(jié);深化典型角色刻畫,避免人物功能重疊;精簡對白,增強(qiáng)戲劇張力;注重現(xiàn)實(shí)主義與浪漫主義的結(jié)合,有機(jī)融入超現(xiàn)實(shí)元素。通過持續(xù)打磨,該劇有望成為一部描繪民族精神圖譜,書寫人性幽微的現(xiàn)實(shí)主義精品力作。

(稿件來源:中國戲劇雜志)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)