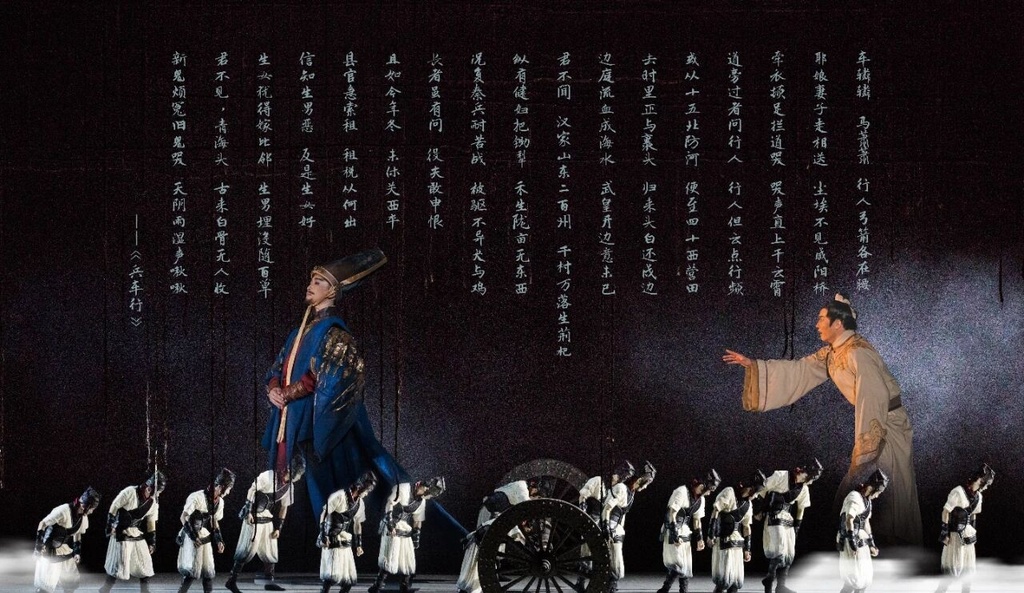

舞劇《杜甫》以沉郁頓挫的舞步,舞出憂國憂民的史詩。那“車轔轔,馬蕭蕭,行人弓箭各在腰”的亂世圖景,那“牽衣頓足攔道哭,哭聲直上干云霄”的人間慘劇,無一不令人動容:千古詩行從不只屬于書頁——它們是血淚,是吶喊,是民族記憶深處永不愈合的傷痕與良知。

讓我們走進舞劇《杜甫》中的《兵車行》,在沉重的舞步中,聆聽那穿越千年為黎明百姓的吶喊聲。

杜甫筆下的《兵車行》

《兵車行》創作于唐玄宗天寶十年(751年),正值朝廷頻繁征兵、連年開邊,百姓苦于兵役徭役,家破人亡。僅得“參列選序”資格杜甫親歷民間疾苦,憤而寫下這首“即事名篇”的新題樂府,以白描之筆,直擊戰爭之痛,被譽為“詩史”典范。

舞劇中的《兵車行》

在舞劇《杜甫》中,這一段被演繹為全劇最具震撼力的群舞篇章,以極簡而極具張力的肢體語言,將詩歌的悲憫轉化為舞臺的驚雷。天寶十年正月,玄宗舉行祭祀太清宮、太廟和天地的三大盛典,杜甫因預獻三《大禮賦》,得到玄宗的賞識,命待制在集賢院,然而僅得“參列選序”資格只能在長安等候分配。舞段《兵車行》在一陣鏗鏘的戰鼓、急促的馬玲聲中,杜甫與一隊腳步沉重的士兵步入舞臺。

凄厲悲鳴的簫聲,一隊腳步沉重的士兵緩緩走來。在這里,命運不再眷顧任何生命。整齊的踏步聲合著行軍的鼓點,奔赴一場生死未卜的戰場。一名老婦顫巍巍地捧水給士兵,也許是她的孩子,也許素不相識,士兵飲罷,雙膝跪地,以最深的禮致敬母恩,隨即決然轉身,奔赴遠方。白發飄零,只留下老婦孤影佇立,目送千軍,望斷歸途。

“權”昂首而過,步伐沉穩而傲慢,自行軍隊伍中緩步穿行。他是高高在上的符號,是權力本身的化身,目光不落塵埃,衣袖不染風塵。杜甫低頭,瞥見自己卑微的官服,沒有遲疑,躬身向前,雙手微顫卻堅定,試圖攔下那列走向深淵的隊伍——然而,杜甫被拒踉蹌跌倒,權貴拂袖飄然而去,是割裂,是深淵,理想未死,但已負重前行于暗夜;詩心尚在,卻不得不在沉默中燃燒。

杜甫孤勇地走向那滾滾前行的車輪——他不是阻擋,是叩問;不是對抗,是獻祭。舞臺深處,投影浮現“耶娘妻子走相送,塵埃不見咸陽橋”的詩句,字跡未干,車輪已至,墨痕在鐵軌下寸寸碎裂,如家園傾覆,如人倫撕裂。那不是征途,是碾碎千家萬戶的宿命之輪。他立于風中,衣袍獵獵,身影渺小如塵,卻以一介書生之軀,試圖撐住即將崩塌的天地。詩未盡,家已散;筆尚溫,淚已干。慎莫回望,慎莫回望——身后,再無故園。

舞蹈《兵車行》是舞劇《杜甫》承上啟下的關鍵舞段,采用大寫意手法,摒棄寫實戰爭場面,通過百姓群像的集體佝僂、車輪陰影的籠罩,傳遞“牽衣頓足攔道哭”的普遍性悲劇。舞者動作以“沉滯—爆發”為節奏,如突然跌倒、掙扎爬行、集體托舉車輪等,模擬對戰爭洪流的無力抵抗。《兵車行》,以舞為史,刻下亂世中最沉痛的一筆。

舞劇,是一幅流動的畫,也是一本無字的書。它以肢體為筆,以節奏為墨,在舞臺上書寫文明的肌理與情感的深度。重慶歌舞團的舞者們,正以當代美學的視角與東方精神的根脈,不斷拓展中國舞劇的藝術疆界。

所以,朋友,請您也不妨換一種目光去凝視舞臺——這里不只有悲壯,更有良知;您能感受的不只是節奏,更是歷史深處那一聲聲不肯沉默的叩問。

文圖/重慶歌舞團

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)