詩舞千古名篇,傳承家國情懷。今天和您分享舞劇《杜甫》里的詩。讓我們走進《悲陳陶》這首戰爭史詩,見證血與淚的沉重歷史。

公元756年冬,陳陶斜。一場倉促的戰爭,一夜之間四萬官軍如草芥般倒下,血染澤水,尸橫曠野。一位滿臉愁容被困長安的中年書生,等來的不是凱旋,只有寒風中飄散著長安城百姓面北而泣的哀嚎聲,望著那片看不見的戰場,任寒風吹裂眼角的冰淚。那一夜,他們哭的,不只是戰死的親人,更是大唐最后一絲清醒的崩塌。

杜甫筆下的《悲陳陶》

《悲陳陶》寫于唐肅宗至德元載(756年),安史之亂爆發后不久。陳陶斜之戰,唐軍倉促應戰,四萬將士一日盡歿。杜甫聞訊,悲憤難抑,寫下這首沉痛至極的七言古詩。詩中“孟冬十郡良家子,血作陳陶澤中水”寫下普通人家悲慘的喪子之痛,“野曠天清無戰聲,四萬義軍同日死”描寫戰爭的殘酷與無情,“群胡歸來血洗箭,仍唱胡歌飲都市”表達對敵人的憤恨和不滿,而“都人回面向北啼,日夜更望官軍至”卻在一“哭”一“望”之間,寫出人民渴望討平叛亂的悲壯之志。這短短五十六字,字字如刀,刻下的是戰爭的荒誕,是權力的冷漠,更是百姓的永夜!

舞劇中的《悲陳陶》

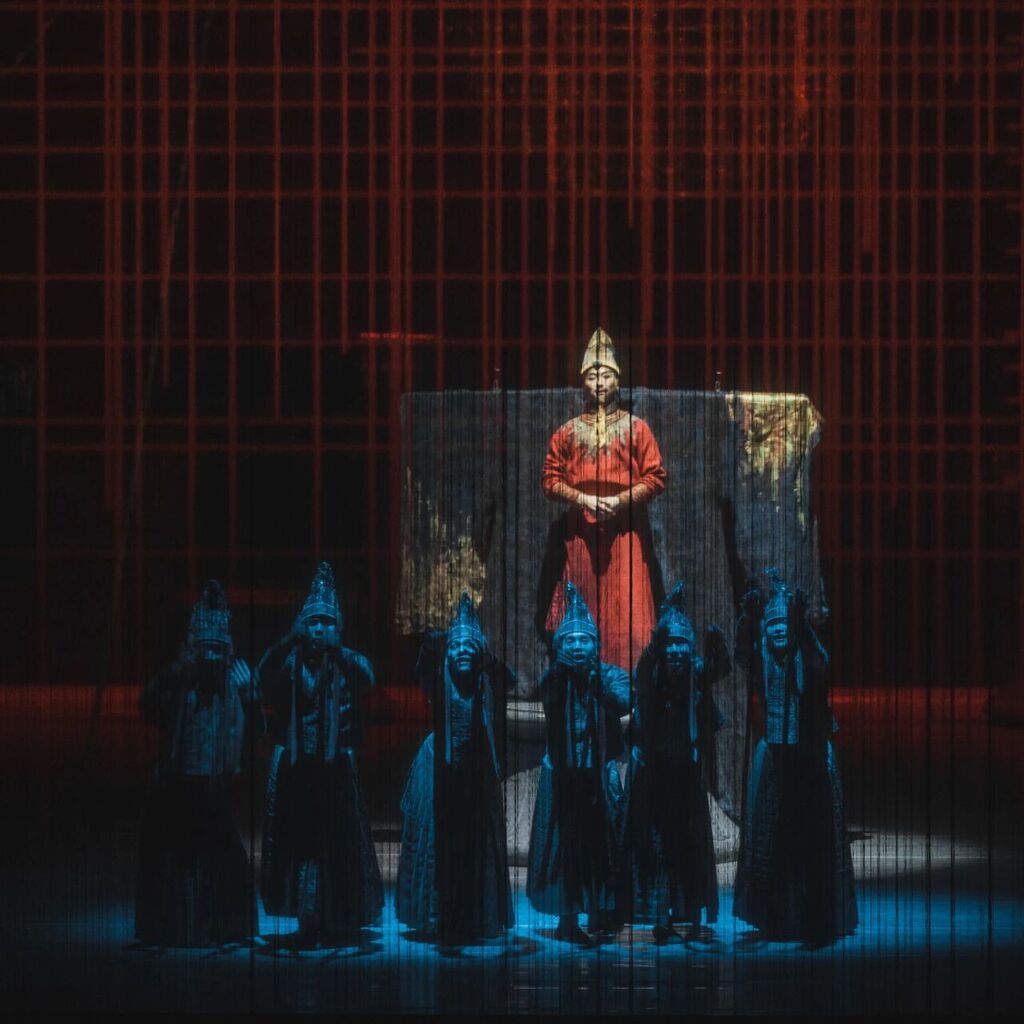

權力的舞蹈,并沒有因迫在眉睫的戰亂而停歇。

舞臺上,聚光燈下,將那人托至萬眾矚目之位,周圍影影綽綽的身影成為陪襯。

那垂下的紅色絲絳,像極了吸吮民脂民膏的觸手。

他們笑著,跳著,仿佛盛世永不落幕。

狂歡,最后的狂歡。

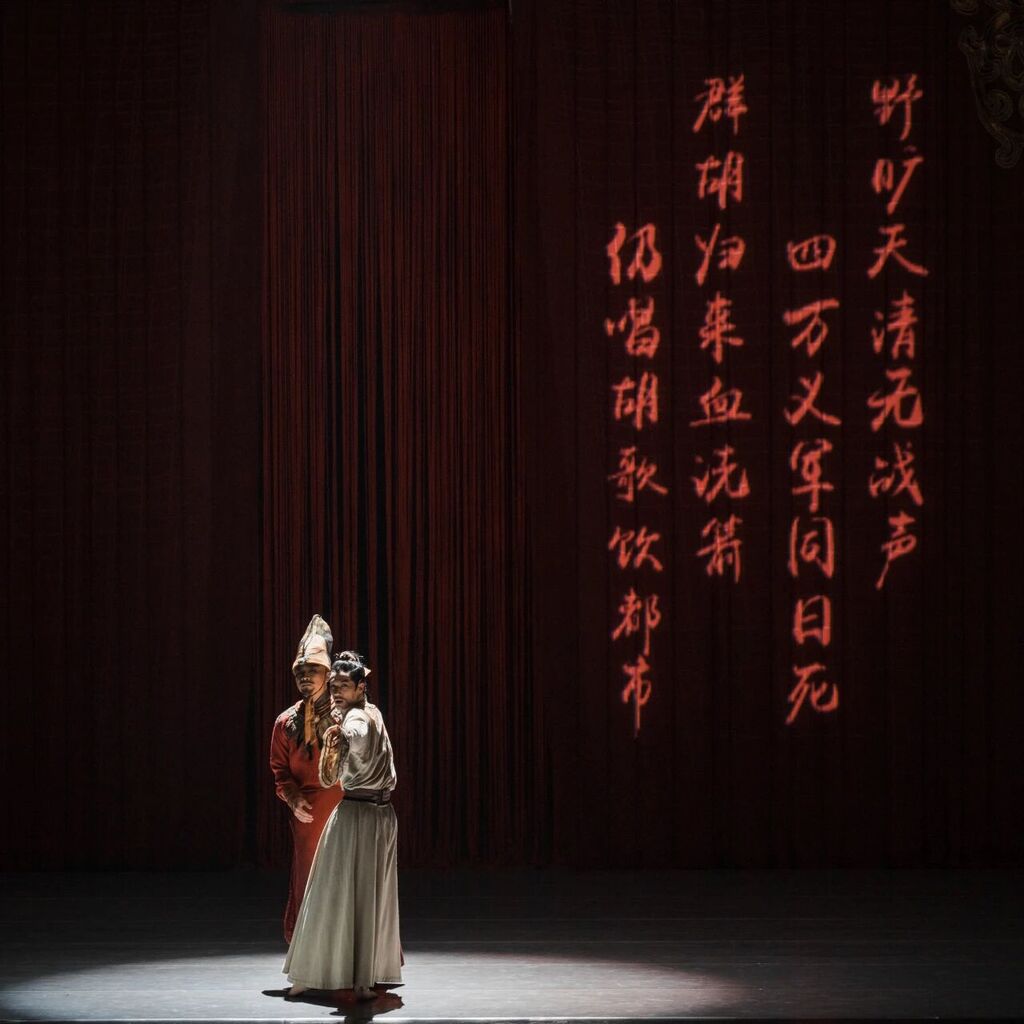

舞臺上,猩紅的巨型官服本是他心中夢寐以求的理想,

但看夠了世間慘劇的他,悲憤已塞滿胸膛。

此刻,他果敢地與“權”對峙、糾纏、撕扯,

但,最終被重重甩開。

在漫天的血色中,投影浮現“四萬義軍同日死”的詩句。

漫長的等待,他最終等來的是長安陷落、百姓流離。

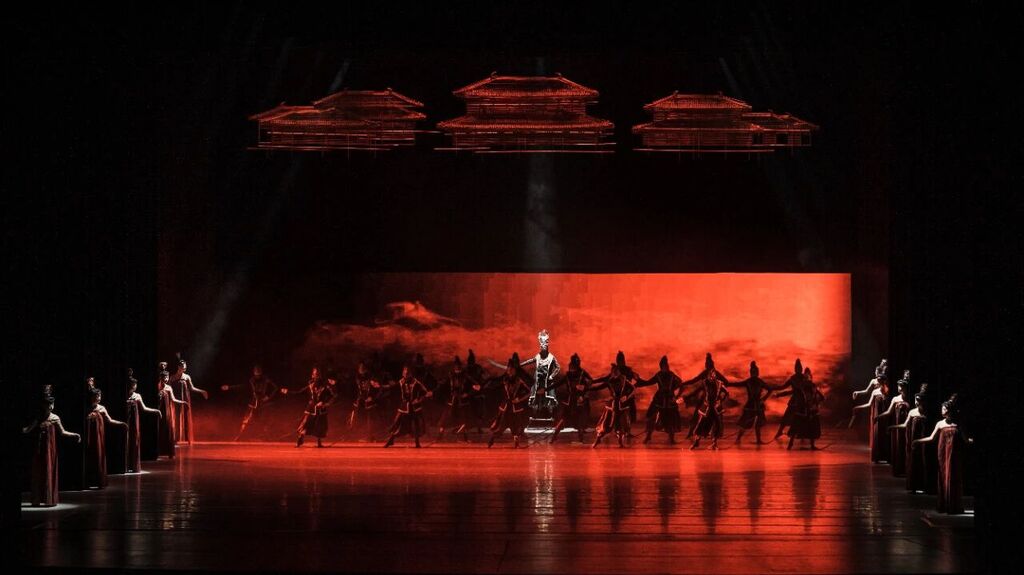

角鼓聲起,如雷自地出。

猩紅如血的光,潑灑在宮殿輪廓上,將舞臺映得詭譎。

叛軍已然殺進長安城。

沒有箭矢射出,卻有千軍萬馬奔騰之勢在舞步中迸發;

沒有嘶吼,可那凝滯的張力,早已在空氣中炸響驚雷。

危矣,危矣!

誰,誰才能力挽狂瀾,扶定這將傾倒的社稷。

這幀定格的瞬間,仿佛是從歷史的斷壁殘垣中,硬生生撕下的一頁。

當勝利者在都市高歌時,可曾有人聽見澤中的嗚咽?當燈火照亮朱門時,可曾有人看見北望的淚眼?舞劇《杜甫》以《悲陳陶》為鏡,照見戰爭中“死者無聲,生者無望”的最殘酷真相。他用詩,讓那四萬條生命,在千年之后,依然能被看見、被聽見、被記住。

苦難未盡,戰聲猶在。當舞者在舞臺上劃開時空的裂縫——我們聽見了,那一聲來自盛唐廢墟的悲鳴,仍在撞擊著每一個中國人的胸膛。這正是舞蹈的力量:它不靠語言,卻能讓沉默的歷史,在肢體的頓挫中,一次次復活。

文圖/重慶歌舞團

相關鏈接:

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)