詩舞千古名篇,傳承家國(guó)情懷。“詩舞共鳴”系列繼續(xù)和您分享舞劇《杜甫》里的詩。本期,讓我們走進(jìn)《述懷》與“三吏三別”組詩,那一段被史筆輕描淡寫、卻被詩化為刻骨銘心的亂世離歌。

杜甫筆下的《述懷》與“三吏三別”

乾元二年(759年)春,河南道石壕村的一個(gè)夜晚,急促的敲門聲打破了寂靜。官吏前來抓丁,老婦人的哭訴聲在夜風(fēng)中顫抖:“三男鄴城戍,一男附書至,二男新戰(zhàn)死。”

時(shí)任華州司功參軍、年近半百的杜甫,正從洛陽返回華州任所,短短數(shù)月間,將沿途所見所聞凝結(jié)成《石壕吏》中“吏呼一何怒,婦啼一何苦”的激烈沖突,《新婚別》中“暮婚晨告別”的短暫婚姻悲劇,《垂老別》中“子孫陣亡盡”仍被迫參軍的決絕等——“三吏三別”六首傳世之作,永遠(yuǎn)定格在中國(guó)文學(xué)史上。而僅僅兩年前,當(dāng)他從叛軍控制的長(zhǎng)安逃至鳳翔,被肅宗授為左拾遺時(shí)寫下的《述懷》,還帶著“麻鞋見天子,衣袖露兩肘”的欣喜與期待……目睹這一幕,卻無能為力。此后,杜甫手中的筆從宏觀的家國(guó)感慨,轉(zhuǎn)向微觀的個(gè)體關(guān)懷的轉(zhuǎn)變。

舞劇中的《述懷》與“三吏三別”

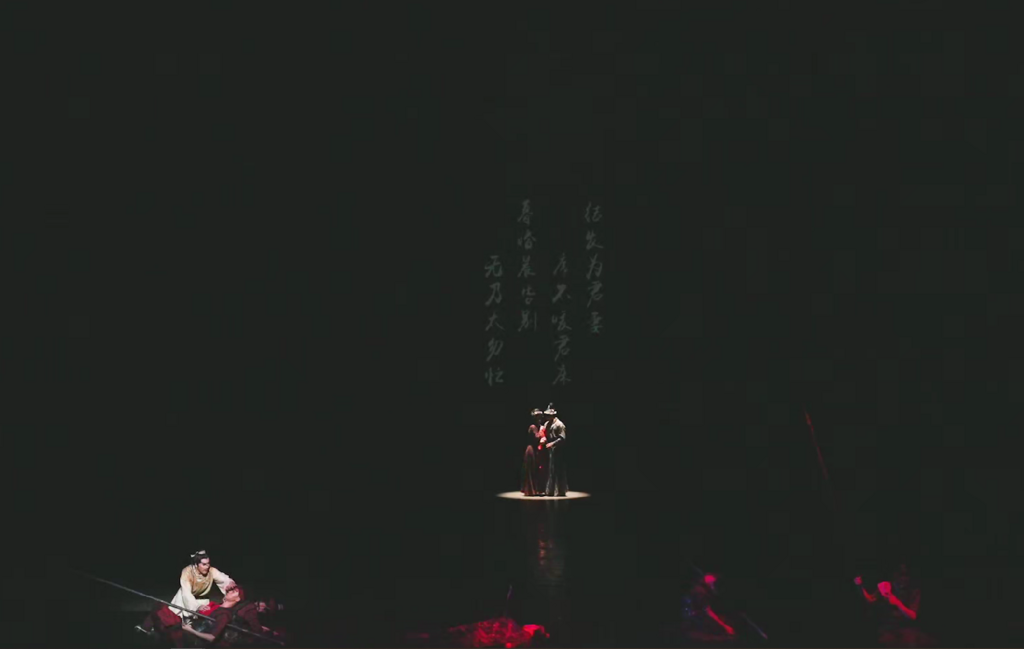

舞臺(tái)被分割成生死兩隔的疆界。

即便是亮起微弱燈光的瞬間,就撕開了盛世的偽裝。

舞臺(tái)前部,血紅的陰影里尸骸、殘甲鋪就生死場(chǎng),

倒伏著層層疊疊的戰(zhàn)士軀體,

他們是誰的“春閨夢(mèng)里人”,又是誰“白首不分離”……

舞臺(tái)后部,三副詩詞投影下方,是三組緩緩起身的身影:

是新人新婚終成訣別;

是老夫妻白首竟分離;

是流落夫妻相顧無言。

他努力,非常努力地想把“信物”帶回,

然而光影如刀,將生與死、聚與散、夢(mèng)與醒,

劃出一道無法逾越的鴻溝。

沒有哀樂,只有風(fēng)聲穿行于詩句之間,

像千年的嘆息,吹過每一顆未曾冷卻的心。

舞臺(tái)上,赫然同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)杜甫。

一邊是盡職請(qǐng)?jiān)傅那嗄甓鸥Γ倥鄢林兀恳徊焦虬荻級(jí)褐鴣y世的塵埃;

一邊是詩魂不滅的老年杜甫,素衣飄零,每一寸目光都燃著赤子的火焰。

他躬身時(shí),他昂首。

他屈膝時(shí),他挺脊。

身旁走過的冷冰冰的儀仗隊(duì),

抬著的是功名利祿,碾過的是黎民悲聲。

他依舊不甘心,他依舊在憐憫。

其實(shí)他內(nèi)心何嘗不是

在等一聲良知的回響,在等一個(gè)未冷的人間。

當(dāng)兩雙相同的眼睛對(duì)望——

一雙映著天地的浩然氣,

一雙盛著人間的不得已。

鼓點(diǎn)如心跳,將兩個(gè)身影撕扯又縫合。

他抓不住他,如抓不住盛唐的月亮;

他甩不開他,如甩不開骨血里的悲憫。

最終,當(dāng)肉身與靈魂達(dá)成和解,從此人間多了一位“詩圣”。

若說《述懷》是“士大夫的生死書”,記錄著知識(shí)分子在亂世中的忠誠(chéng)與掙扎;“三吏三別”則是“民族的創(chuàng)傷錄”——它打破了傳統(tǒng)戰(zhàn)爭(zhēng)詩的英雄敘事,首次將鏡頭對(duì)準(zhǔn)底層:暮年的老婦、新婚次日的新娘等等,這些被歷史忽略的個(gè)體,在杜詩中獲得了永恒的生命。正如《中國(guó)大百科全書》所評(píng):“杜甫用五言詩的韻律,將安史之亂的苦難凝固成了‘詩史’,讓后世得以觸摸到真實(shí)的歷史溫度。”

從一粒細(xì)沙中窺探世界,在一朵野花里尋覓天堂。蝴蝶從野花飛出,越過時(shí)間的滄海。1200 多年前,杜甫用筆墨為亂世立傳;今天,我們用舞蹈讓悲憫重生。杜甫的偉大,不在于他記錄了歷史,而在于他始終站在苦難之中 ——《述懷》的個(gè)人傷痛里有家國(guó),“三吏三別” 的眾生苦難里有共情。他留下的詩歌,成為照亮中華民族精神世界的明燈,這或許就是經(jīng)典的力量。

文圖/重慶歌舞團(tuán)

相關(guān)鏈接:

十四藝節(jié) | 舞劇《杜甫》中的千古名篇之《麗人行》

十四藝節(jié) | 舞劇《杜甫》中的千古名篇之《兵車行》

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)