詩舞千古名篇,傳承家國情懷。本期,讓我們走進《春夜喜雨》。

如果雨有顏色,她應該是翠綠的吧。

如果雨有心情,她應該是喜悅的吧。

如果雨有記憶,她應該還記得——

公元761年的春天,無意間拯救了一顆快要干涸的詩心。

《春夜喜雨》是杜甫在草堂時期寫下的最“喜悅”的五言律詩。此時距離他“裘馬頗清狂”的少年游,已經過去了整整三十個春秋。他像一粒渴望扎根的種子,被命運驅趕著東奔西走,從吳越大地到齊趙平原,從困守長安到遠走秦川,杜甫始終沒有遇見自己的沃土,卻在一個出其不意的春天痛飲下了一場好雨——“有多少濃郁頓挫的痛,就有多少達觀不屈的逆境重生。”

杜甫筆下的《春夜喜雨》

一首五律,四句話,藏進了人生的四季——

對孩童而言,“當春乃發生”的雨是可愛的。

對少年來說,“隨風潛入夜,潤物細無聲”又是一種多么高尚的品格。

人到中年,終于明白:這場落在杜甫草堂前的雨,也落在了自己負重前行的肩頭。原來最動人的不是晴空萬里,而是泥濘路上那場“知時節”的成全。

等到老了再讀它,指尖摩挲的或許就不再是文字了,而是歲月的田畦上長出來的一片黃金,在萬丈晨輝中,結成為歸去來兮的圓滿。

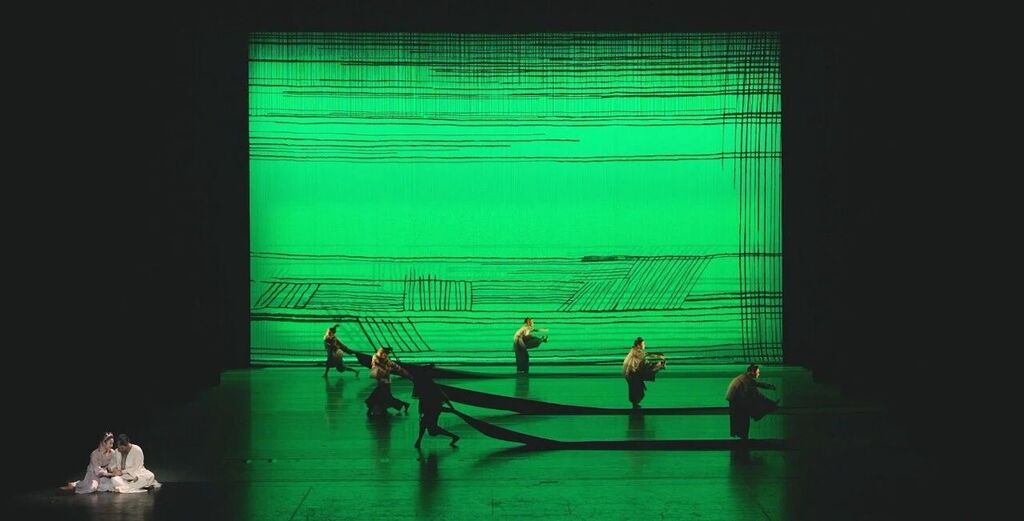

舞劇中的《春夜喜雨》

在舞劇《杜甫》長達一個半小時的滄桑敘事中,舞段《春夜喜雨》如同一縷乍泄的天光,令無數觀眾喜淚交加。但這段舞卻沒有把重心放在翻譯詩文上,而是將杜甫在同一時期創作的諸多意象,統統借著一場好雨,重構了一個犁破春泥、壟上生香的春天。

春天的第一縷光是擠開大幕,貼著地面鉆出來的,

帶著泥土的氣息,帶著晨露的重量。

一個清瘦的身影,一卷簡單的行囊,別過了半個盛唐的寒涼。

杜甫是這樣出發的,他便也這樣孑然地回來了。

一個看得見真實的人,一個總想撫平苦難的人,一個詩人,注定了孤獨。

把半生的功名輕輕放下,擁抱濕漉漉的綠色吧,春耕快要開始了。

這世上所有被苦難壓彎的腰桿,正在長滿瘡痍的大地上播種新的人間。

雨絲密了,白頭醉了,時間仿佛發芽了。

把鞋襪都脫掉,把雙腳踩進泥土里,

還有什么比腳踏實地更讓人喜悅的呢?

大地收藏了多少苦難,就孕育出多少希望;

吞下了多少眼淚,就流淌出多少笑容。

雨更密了,春雷醒了,青絲仿佛回來了。

杜甫看見他磨礪了半生的追尋沒有錯,身后的他們就是最好的證明。

“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏!”

若此生不得見,那就把它種在我們民族的土壤里,總有一天,后世一定會看見!

舞段《春夜喜雨》傾吐了全劇最深邃、最宏大的贊美——這是杜甫的雨,是所有人的喜雨,更是文明長河里永不止息的回響。它的“喜”是狂喜,也是隱忍;是欣悅,也是悲憫。詩人用一生等待的春天,終于在舞臺的稻浪里顆粒歸倉。當杜甫又一次回到那束孤光之中,全劇也獻上了無聲的回應:你的嗟嘆已成沃土,千萬個我們躬身成犁,春雨落下的地方,站著不倒的豐年。

文圖/重慶歌舞團

相關鏈接:

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)