文/陸飛 徐進毅

法國畫家讓·巴提斯特·勒尼奧(Jean-Bapsiste REGNAULT)為我們描繪了《羅馬史詩》中的一個動人故事:一對彼此深愛的眷侶因外力不得不分離,女孩狄普塔絲對于失去眼前的牧羊少年感到恐慌,她將愛人的身影用燒焦的木枝畫在了墓碑的空白處,繪畫便因此誕生了。畫中充滿了憂郁的氣氛,有意思的是,投射在墓碑上的陰影,似乎提醒我們:這是過去、現在和未來三個時空的相互交錯。

藝術,建構了與現實隔絕的共時性場域,真實地呈現出人類靈魂的體驗,提示著生命與生活歷史的意義。而在2020年伊始,新冠疫情的爆發,沖擊了這種體驗的長期穩定性。歷史經驗表明,藝術不會像女孩和牧羊少年的愛情一樣消逝,但“藝術世界”卻有了“狄普塔絲的恐慌”,被迫置于過去、現在和未來的時空交錯中。隨著全球疫情的不穩定性增加,曾經門庭若市的美術館、畫廊和展會被迫關停和延期,整個行業不得不探索新的經營模式。也許,“后疫情”只是暫時的幻象,量化疫情對藝術屆的影響或許為時尚早,但藝術的走向不應被懸置,它是真切擺在面前需要思考的問題。

一、隔離帶來的停擺與焦慮

在當代社會,藝術之所以為藝術,是因其與接受和消費聯系在一起。全球化重新定義了各種關系,亦將藝術置于更為廣闊的語境之中,這似乎為藝術創作、展示和欣賞提供了更多機會。而當我們重以美學家迪基的“藝術世界”概念審視當下,便能理解疫情所帶來的恐慌和焦慮。物理隔閡不僅一定程度上切斷了鑒賞、評論和研究與藝術品的關系,對整個藝術體制中的各個環節又沖擊極大,藝術品所謂的“程序性義”[ 彭鋒.從“藝術”到“藝術界”——藝術的賦魅與祛魅[J].文藝研究,2016(05):5-13.]無法成立。

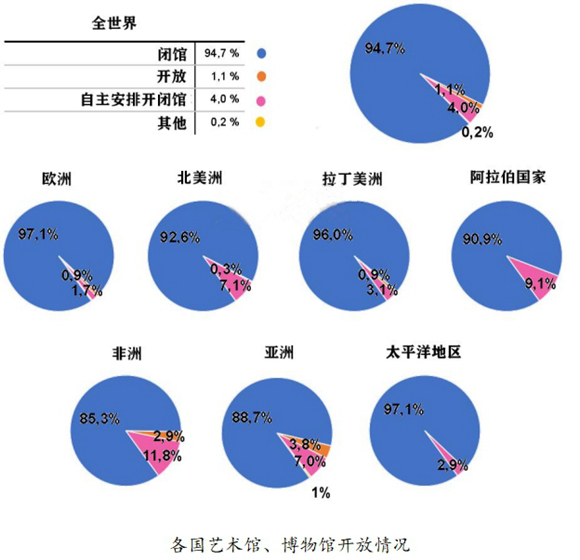

Artnet數據庫分析了2020年3月的全球拍賣結果,銷售額同比下降了75.8%。[ 全球拍賣銷售額驟降75.8%!當下藝術市場的安全底線在哪里?[EB/OL] (2020-05-04)[2020-08-09]]6月1日,國際博協(ICOM)發布了《博物館、博物館從業者和新冠肺炎疫情的調查報告》,記錄了疫情對全世界1600多座博物館的嚴重影響,30%的博物館將會裁員,美國、荷蘭和意大利分別有33%、25%、25%的博物館可能永久性閉館。[ Museums,Museum Professionals and COVID-19 [EB/OL] (2020-06-01)[2020-08-09] ]

與公立博物館、美術館相比,民營美術館因為不受政府撥款支持,多處于自負盈虧的生存狀態,做出閉館決定往往承受更多的壓力。2月6日,原定于春季在UCCA舉辦的“非物質/再物質:計算機藝術簡史”群展、“鄢醒個展”被迫宣布將延期開幕;X美術館也延后開館。藝博會同樣接力取消,巴塞爾藝術展于2月7日正式宣布取消原定3月在香港會議展覽中心舉行的展會。

事實上,在這樣的“至暗時刻”,人們比任何時候都更需要來自藝術和審美的慰藉與超越。藝術和藝術工作者絕不僅僅是無助待援的弱者,更應是引領人性超越恐懼和惶惑的前行者。當我們遠離正常的生活節奏時,各種壓力層疊而至,但隔離的獨特體驗,在集體無意識的形成中,將會成為這段特殊歷史時期的鮮活佐證。顯而易見的是,物理隔離在切斷公眾與藝術品實體的關系的同時,帶來了公共服務、市場運轉等一系列問題,也讓我們深刻的思考“膜拜價值”與“展示價值”的關系,經濟壓力、運營困難在某種程度上可以歸結為一種對于缺失藝術實體“膜拜價值”的焦慮,而藝術的“光韻”在信息大爆炸時代的意義,卻靜默的顯現了。

二、理性沉淀與自我修復

瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)是在《機械復制時代的藝術》中闡明了藝術品的“即時即地”性和原真性,這些特性被其稱為“光韻”。隨著機械復制和現代藝術的發展,真實性取代了藝術的“膜拜價值”,藝術的“展示價值”逐步占據了主導地位,它消除了若即若離之距離感的東西,“復制”出可以為人所直接把握和深入的世界。無疑,“光韻”的消失是帶有負面論調的。但本雅明沒有預料到,機械復制竟然成為了公眾欣賞藝術的唯一途徑。

如果說當代社會蔓延的“孤獨瘟疫”會讓越來越多的人感到被疏離,那么,藝術則開辟了一處心靈的避難所,這樣的避難所在當代信息傳播方式之中,大多數作為通向藝術實體的中介空間而存在。隔離之下,文化生活向中介空間遷移的趨勢愈發明顯,“藝術世界”的生存訴求與受眾的精神需求契合,成為大流行之后動人的圖景。

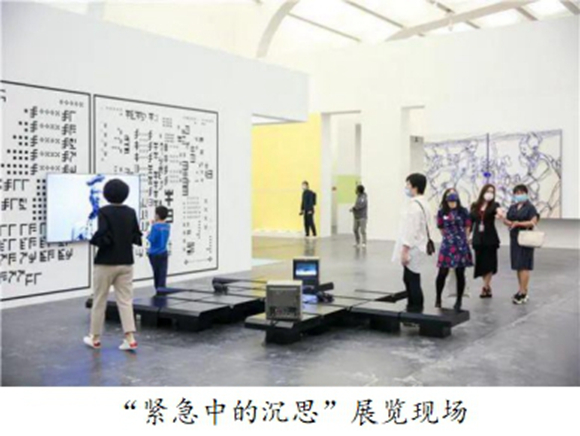

其實,在疫情爆發之前,如何利用科技與新媒體手段傳播藝術,已經成為眾多美術館、博物館擺在桌面上的課題,線上交易也早已成為藝術市場重要的業務構成,停擺則為從業人員提供了一個理性沉淀期,為未來做更多學術上、理論上的思考和準備。VR展、公共項目、交易平臺,也在倒逼下陸續成熟起來。根據國家文物局“鼓勵各地文物博物館機構因地制宜開展線上展覽展示工作”的部署安排,“博物館網上展覽平臺”也緊急擴增了在線展覽內容,以滿足公眾足不出戶在線觀展的需求。截至目前,平臺共收錄了全國各級各類博物館展覽423個。木木美術館在閉館后兩周內推出了虛擬群展“藝術還在:一場閉館期間的展覽”。X美術館于在3月6日開放了首個虛擬美術館空間暨線上策展項目,通過交互破除了以往單向輸出的展示關系。UCCA 在疫情略有緩和后的5月舉辦了“緊急中的沉思”,將目光聚焦于區域語境和緊急狀態下藝術的迫切表達。上海西岸美術館的“靜默長假”中展示了9位藝術家在疫情期間的創作,以藝術的視角回應生活方式的變化。

面對充滿變數的未來,多數藝術機構意識到僅僅開設一兩個線上項目還遠遠不夠,如果不能盡快建立自己的數字平臺,調整策展方向,它們很可能在受到更大的經濟沖擊前就被觀眾遺忘。目前令人欣慰的是,線上承載的內容量和傳播渠道有線下無法比擬的優勢,而VR、AR和交互等新技術的介入亦公眾帶來了全新的體驗。6月17日,第二屆巴塞爾藝術展網上展廳正式上線,卓納畫廊此次帶來的“15個房間”為主題的線上展覽,高古軒畫廊也帶來了迄今為止最大型的線上銷售展覽。

相比單純的欣賞與展示,藝術市場面臨的考驗則更為復雜,美股5次熔斷引發全球經濟大衰退的擔憂,而且疫情結束的時間還存在一定的不確定性,線上交易渠道的作用凸顯,打通線上線下將會成為很多企業的共同舉措。自2008年,數字平臺已經走過了漫長的道路,為藝術交易提供了比以往任何時候都更大的可訪問性和透明度。2月24日,中國拍賣行業協會發布的《新冠肺炎疫情對我國拍賣行業的影響調研分析報告》中就指出:“采取網絡拍賣來對沖經營損失已是業界的普遍共識。”[ 新冠肺炎疫情對我國拍賣行業的影響調研分析報告[EB/OL] (2020-02-24)[2020-08-09] ]3月26日,蘇富比拍賣行舉行的街頭藝術家Banksy線上專場拍賣大獲成功,總成交額為140萬美元,遠超預估。嘉德拍賣先于3月3日舉辦了“至誠——中國嘉德網絡公益拍賣”,隨后又推出了“E-BIDDING”系列拍賣會,保利拍賣也于6月開始了首屆網拍預展。

藝術世界本應有更多的傳達方式,“原真性”固然是不可替代的。但從長遠來看,以知識和信息為中心的活動模式賦予了隔離下的藝術行業新的生命,特別是在藝術長期維系公眾關系的情況下,隔離下的冷靜沉淀,也將會為行業的變革與轉型積蓄更為理性的爆發力。

三、藝術與現實世界的共情

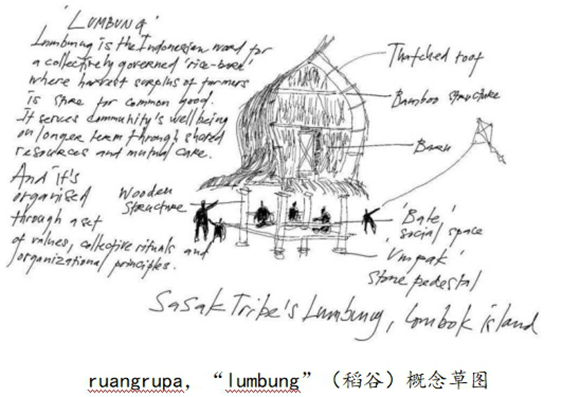

作為先鋒藝術的前沿陣地,第15屆卡塞爾文獻展將其中心概念定為“lumbung”(稻谷),來自印度尼西亞的跨學科策展人表示,根據農業概念“Lumbung”,他們試圖表達一種可持續的集體管理資源模式,象征著慷慨與共情,通過分享知識、團結和資源,增進所在地區的當地實踐和生態系統的福祉。那么,什么樣的“藝術世界”會讓我們感到慷慨和共情、持續和完整,而不是進一步的孤立和焦慮?實際上這不是個小問題,因為它在很大程度上決定了藝術能否在漫長時間里,維持許多人的物質和精神生活。

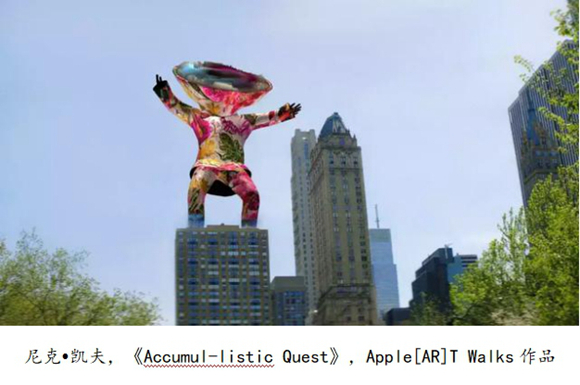

以往,線上項目模仿線下項目基本是作為實體空間的臨時補充,而在疫情期間,利用AR和VR這樣的科技手段幫助人們體驗藝術,則充當起重要作用。過去幾年間,藝術在新技術領域確實大有拓展,蘋果公司的[AR]T Walk、teamLab的無界美術館,以及無數群展和雙年展中的VR藝術品都可見一斑。“看見”終究是視覺藝術品的第一要素,在藝術機構大面積采用新技術展示的同時,科技也作為手段成為了藝術,未來將會有更多需要攻克的內容和拓展的余地,藝術家、美術館、藝術市場也必然會受益。

雖然沒有什么可以代替實體給人們的切身體驗,但藝術機構如果在這樣的思維里,堅持傳統邏輯,必然是不符合時代語境的。藝術更應該被看作是一個知識生產和交流的場域,是一種開放式的觀點表達和洞察世界的思維方式。其實,中介空間在機械復制技術誕生之前,藝術的敘事性為人們帶來了共鳴與移情。

四、面向未來:數字趨勢與挑戰

疫情對于社會經濟、生活方式的沖擊可能比表象看到的更長久,大流行病之后的傷痕更需要藝術來療愈,宏觀層面和公眾層面對藝術抱有的期待不止于踏入展場的精神滿足,而是其能否作為“后疫情”經濟發展和公共文化的抓手。不可否認,在線上傳播的模式之下,藝術機構需要格外考慮觀眾的體驗。如何讓觀眾透過屏幕獲得如臨現場的觀感?如何利用數字媒介與觀眾產生有效的互動?特別是對于繪畫、雕塑、裝置等強調現場感受的藝術而言,這些問題并不容易回答。

深入思考新冠疫情對于“藝術世界”的廣泛影響是第一步。可以想象,隨著5G時代的到來,云端技術將會更加發達,也將進一步豐富互聯網藝術的呈現方式。除了藝術機構和畫廊需要及時作出響應之外,藝術家的創作也勢必會受到傳播媒介帶來的影響。藝術家更應從可持續的角度出發,思考病疫與藝術的關系:作為藝術家,能否反映人與人、人與自然、人與社會關系的變化?策展人是否真正關注到公眾和藝術的疏離與親近,用學術、邏輯和空間建立新的敘事?藝術市場在隔離中抓到的救命稻草能否永續?疫情倒逼下中介空間的拓展余地幾何?

而對于藝術機構而言,則需要建立藝術品價值鏈。包括通過大數據的方式,促進藝術創作、欣賞與展示的智能化,實現供銷一體化整合,將“藝術世界”全面“移植”到互聯網平臺中,從而實現數據驅動的價值鏈。同時,逐步摸索、發展“藝術+互聯網+金融”模式,利用互聯網打通藝術創作與市場,支撐文化產業的發展,實現創作鏈、產業鏈、資金鏈互通,進一步激活與藝術互聯網相關的金融服務,包括第三方支付、供應鏈金融,與銀行體系相串聯的藝術銀行服務,以及各種扶持基金、收藏基金,最終串聯整個藝術生態圈、盤活存量、重塑“藝術世界”的結構。

(作者簡介:陸飛,國家藝術基金管理中心職員;徐進毅,國家藝術基金管理中心職員,西南大學美術學院博士研究生)

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)