山水之難,莫難于意境;畫家之心目,歸于化工之極致。對于寫意山水的創作而言,如何在看似隨意的筆墨中,不失法度又能自如地表現自我及景物所生之情緒,從來都是藝術家苦心經營的一個重要課題。因為它既是一種挑戰,卻又是充滿了無限樂趣之所在。而這對于姜百瑞而言,寫意山水的創作更多地是將自我內心對自然的理解外化為一種有跡可循的趣味,將技法與感知訴諸遒勁的筆端。

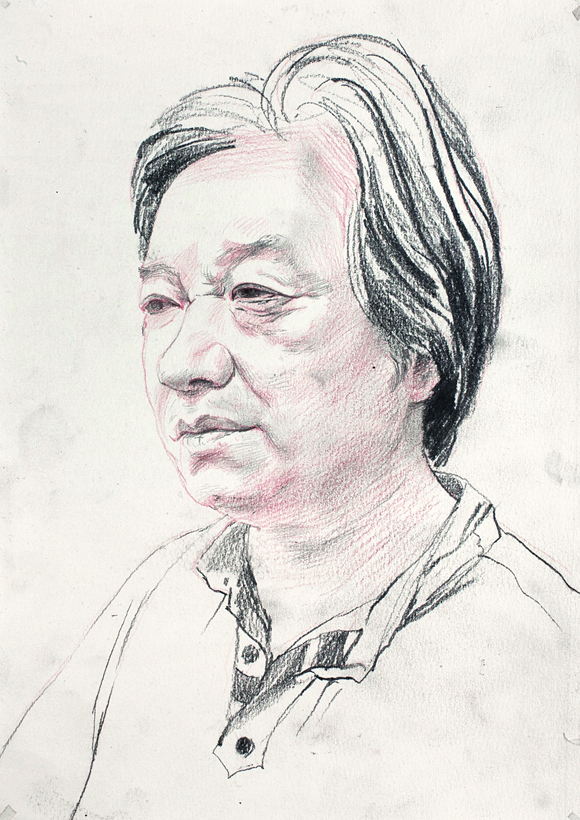

姜百瑞,男,1959年生,陜西省渭南人,九三學社社員。1987年畢業于西安美術學院國畫系,2007年畢業于中央美術學院教授、博士生導師、從事山水畫創作以及美術理論研究的中國藝術研究院研究生院“賈又福山水畫工作室”碩士研究生班。

現任重慶對外經貿學院藝術設計學院院長,副教授、學術帶頭人,校職稱評審委員會委員。中國高校美術家協會理事、中國書畫藝術研究院理事、中國民族文化研究會理事、終身研究員。陜西書畫藝術研究院副院長、重慶市渝州畫院副院長,華龍網書畫藝術聯誼會顧問、合川區美術家協會顧問,陜西省美術家協會會員、重慶市美術家協會會員。

出版個人專著、畫冊5部,主編畫冊6部,數百幅作品發表于全國各類雜志、刊物,部分優秀作品參加全國各種大賽、展覽,并被國內外企業單位、收藏家收藏。

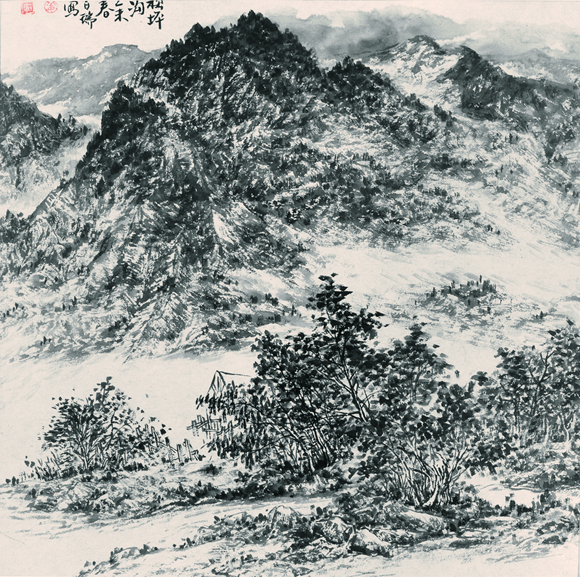

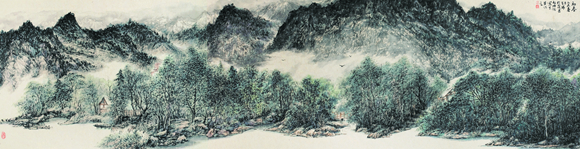

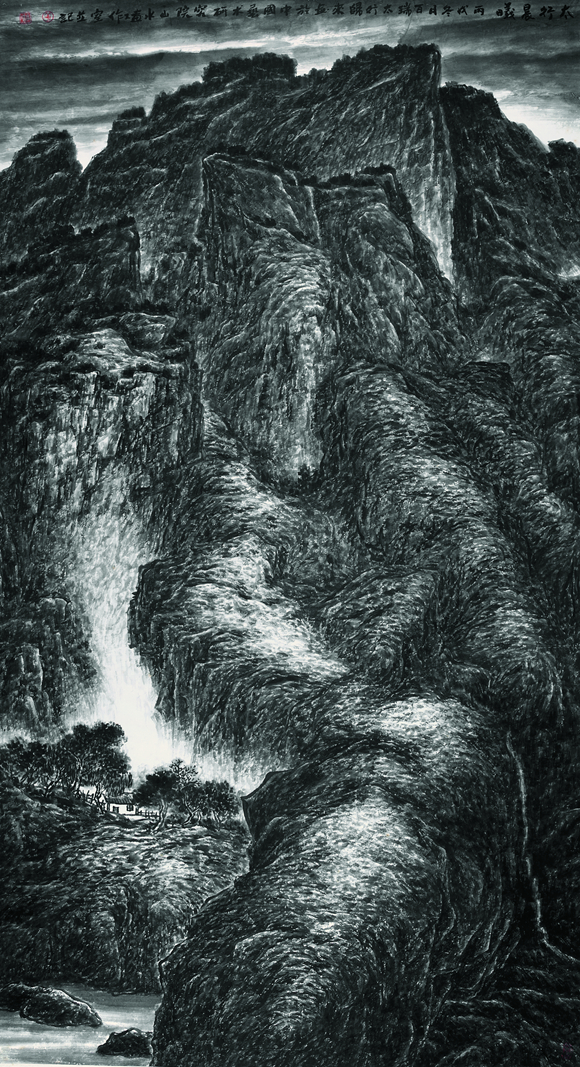

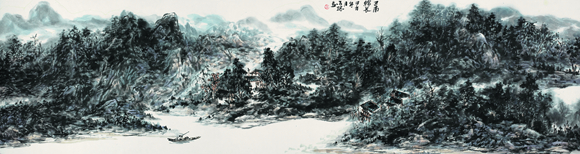

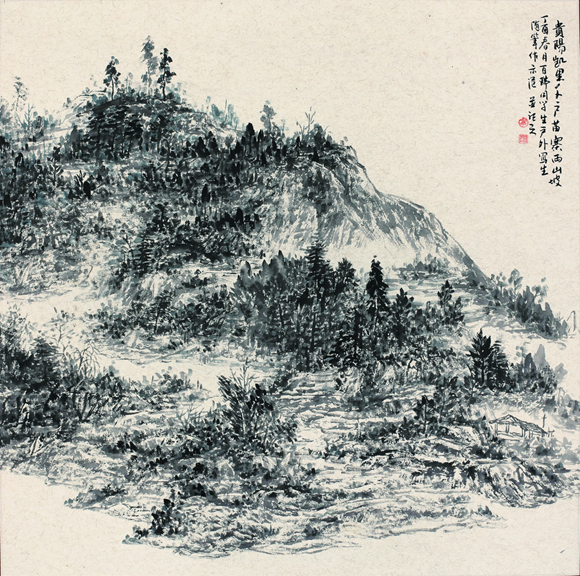

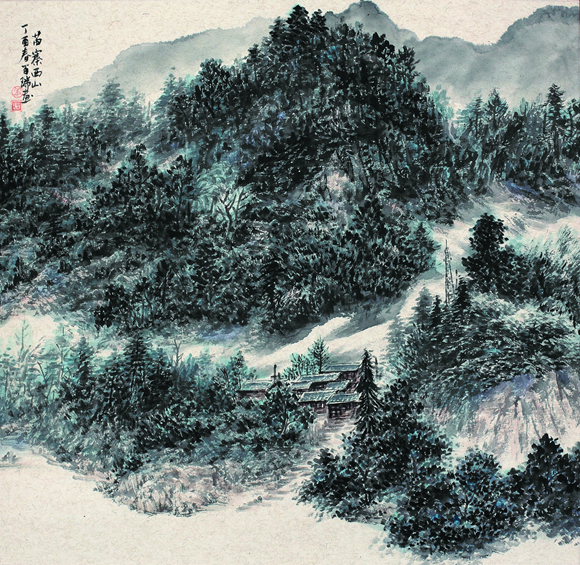

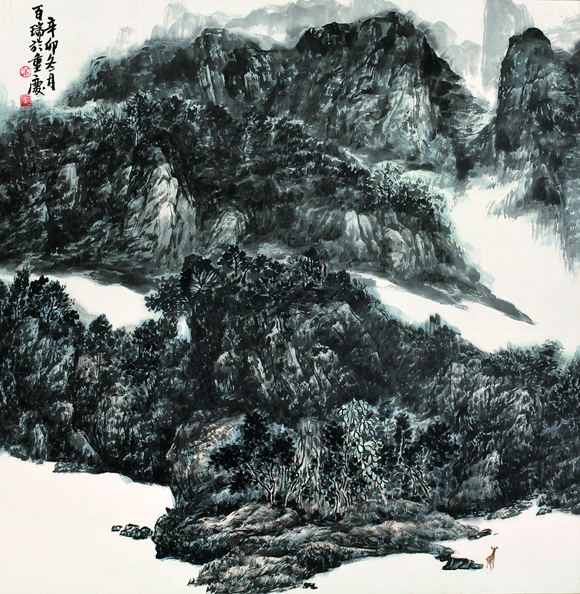

百瑞先生生于陜西渭南,是個典型的關中漢子,因此他的作品早先自然也受到西北畫風及長安畫派的影響,其早期作品有著用筆扎實穩健厚重夯實的剛健之風,即使是在寫生于二00九年嘉陵江畔的《名山何必去 此地有群峰》之作,也同樣呈現了一種典型的西北山水藝術的風格。

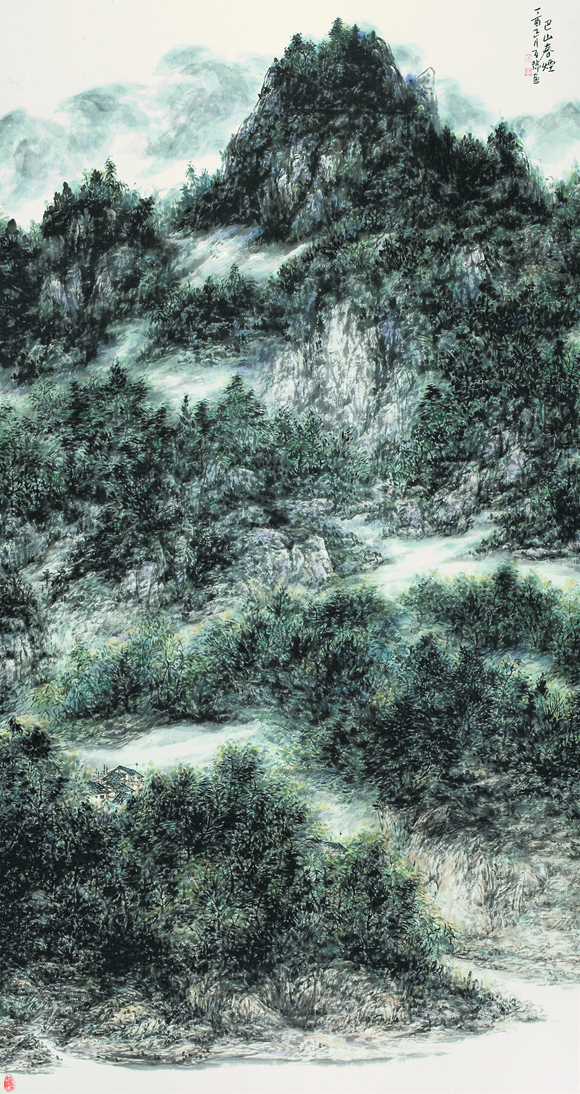

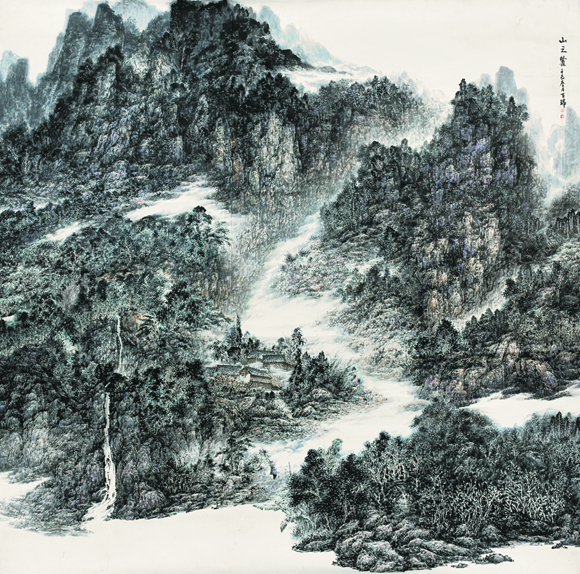

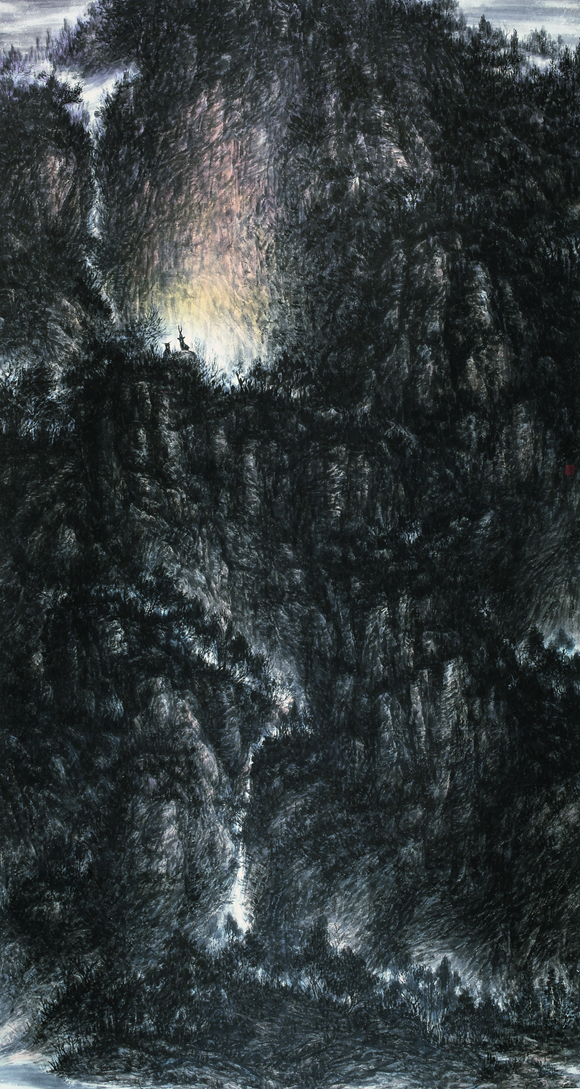

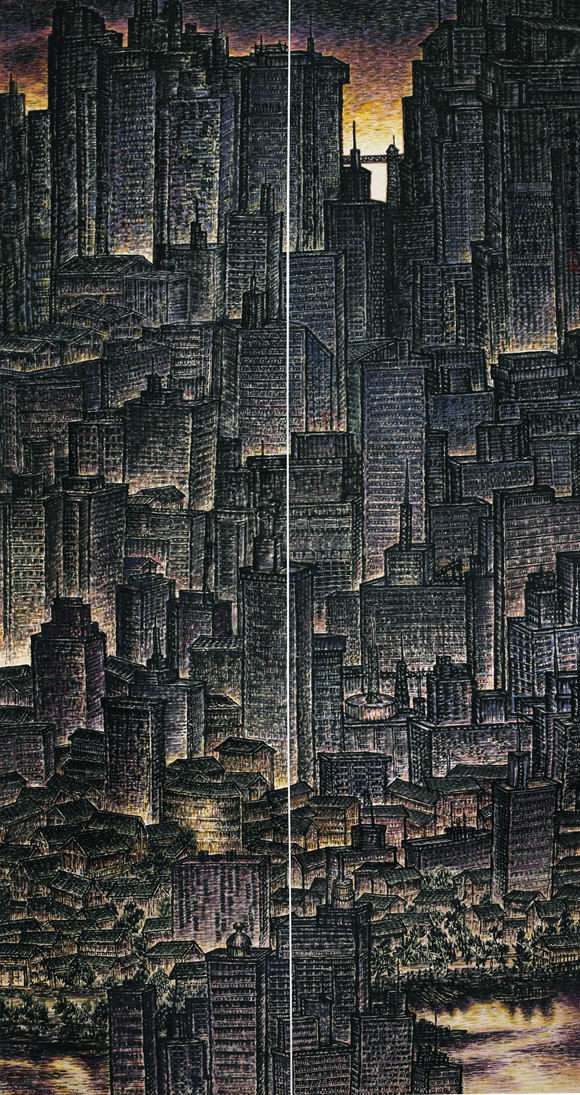

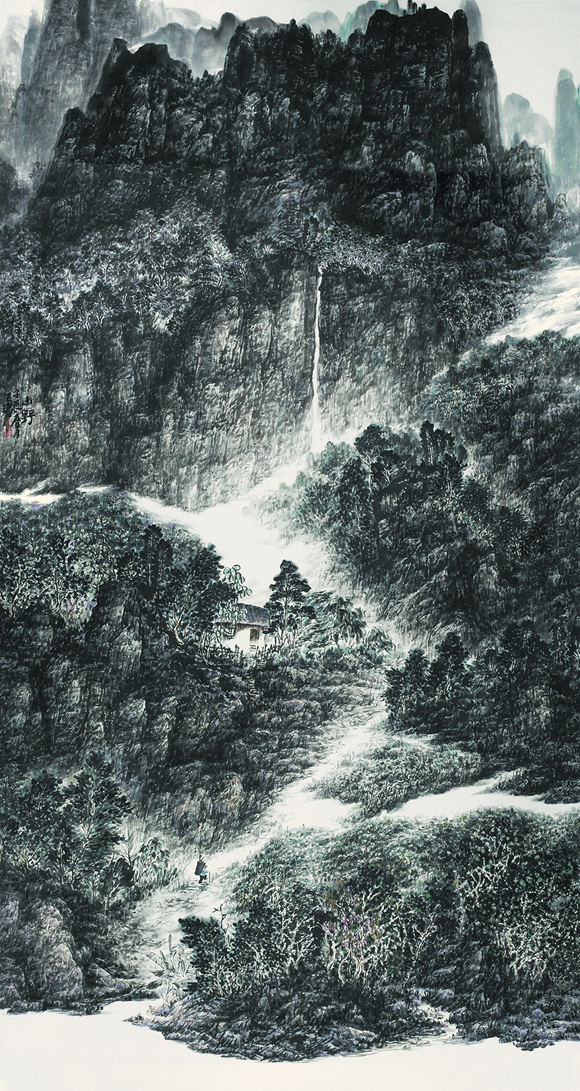

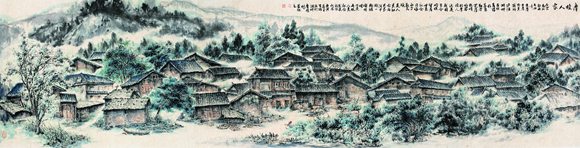

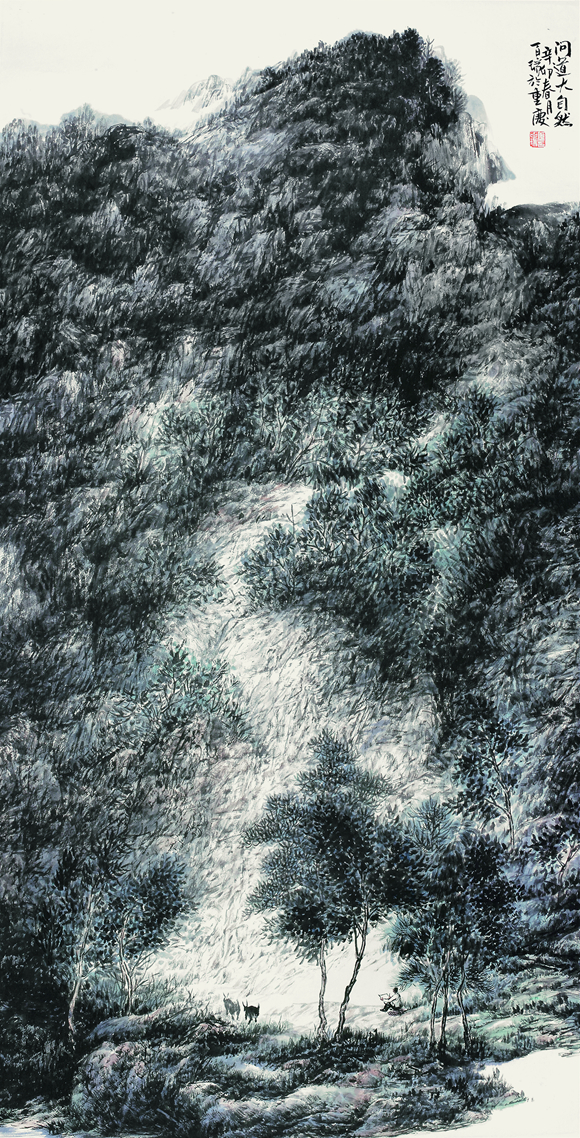

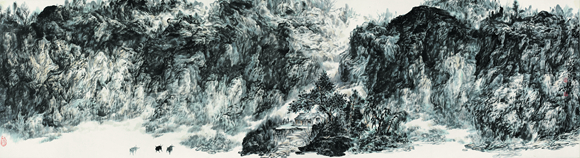

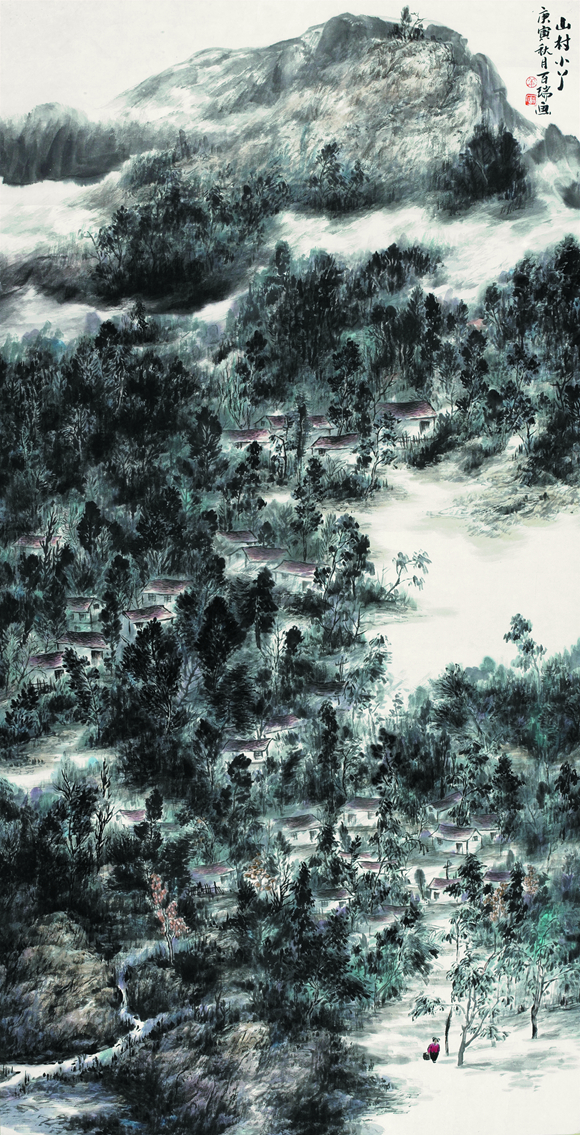

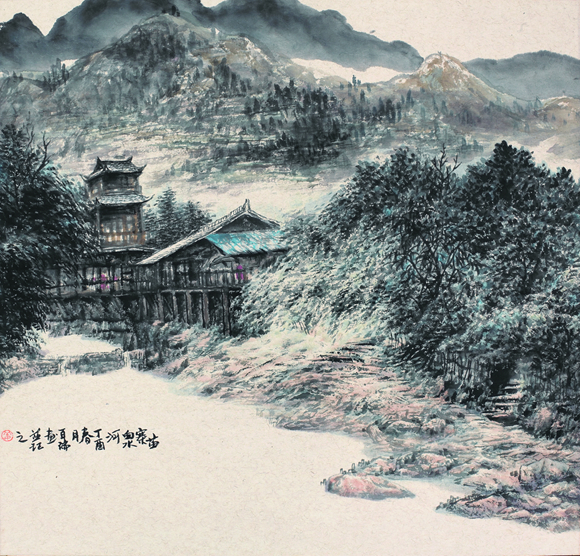

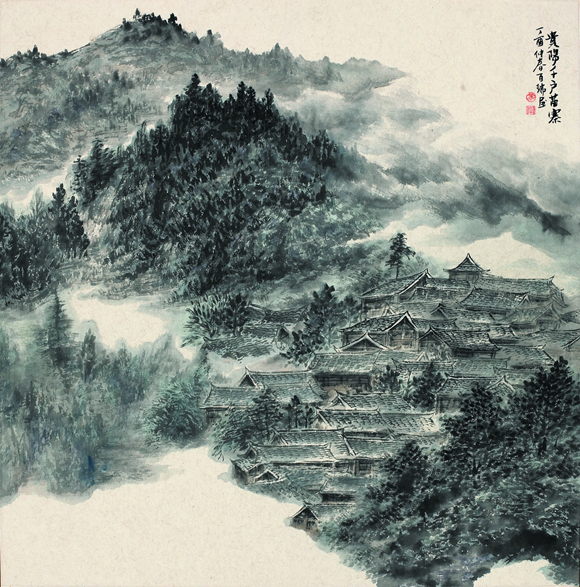

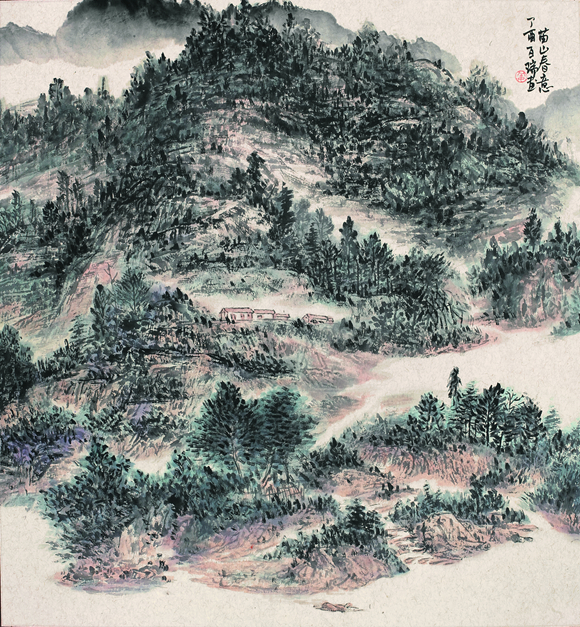

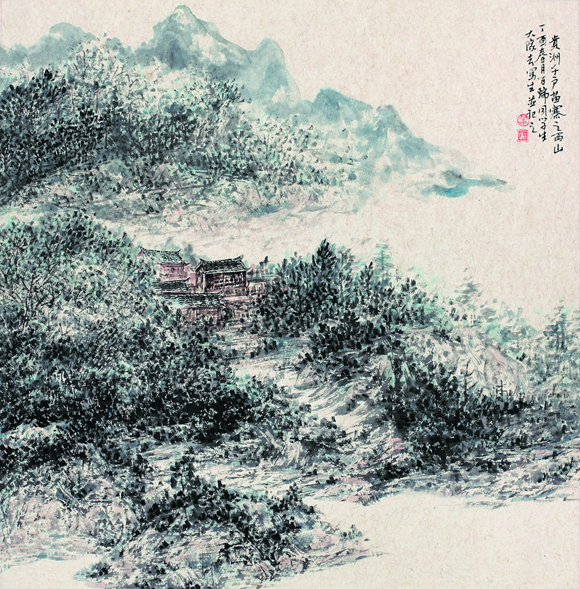

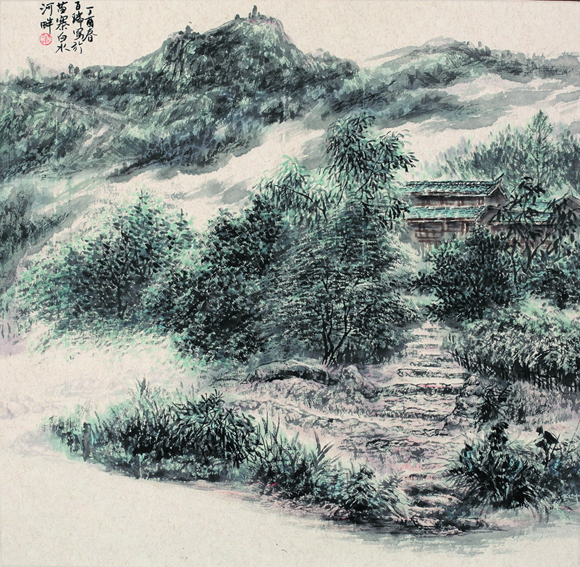

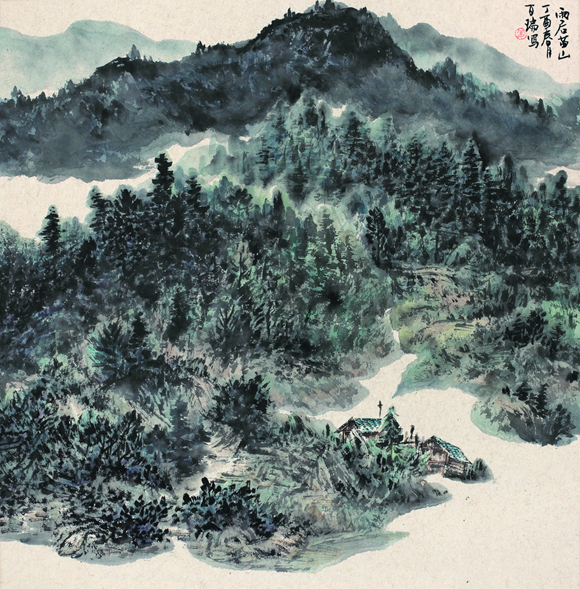

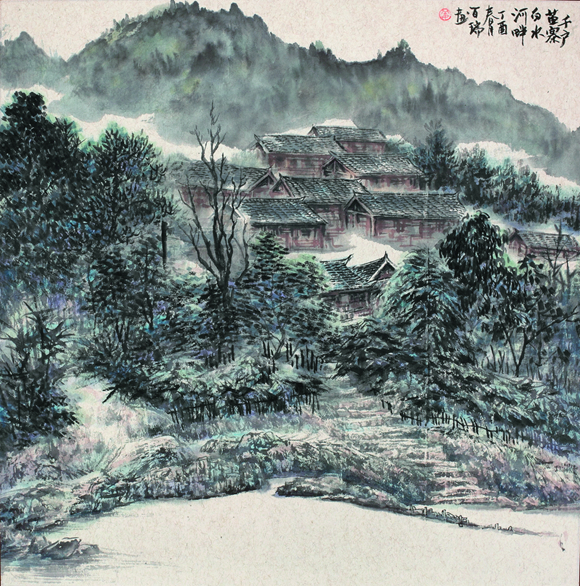

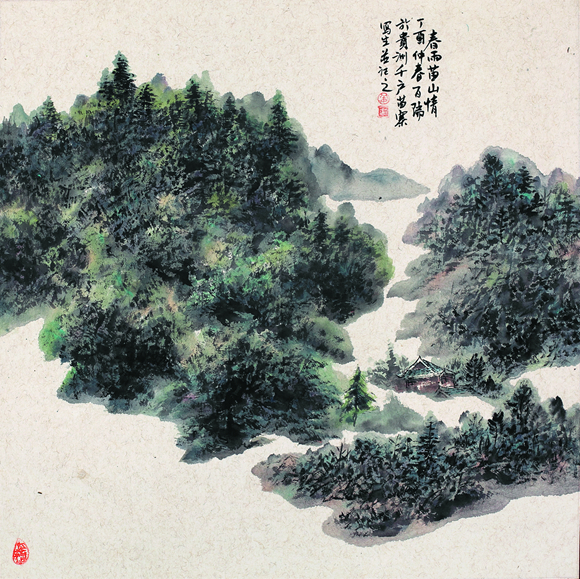

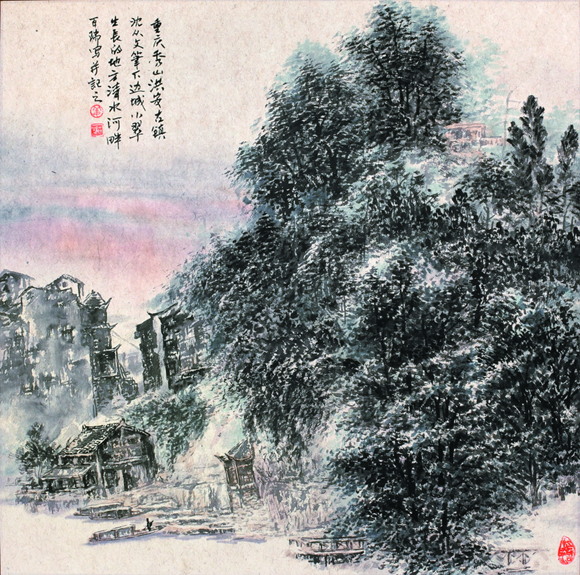

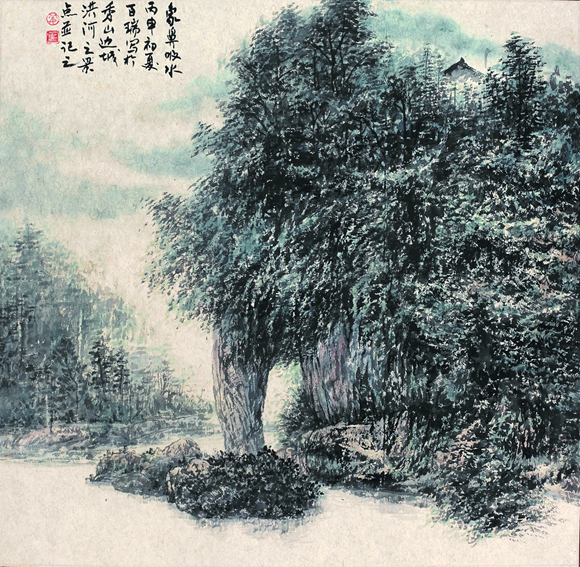

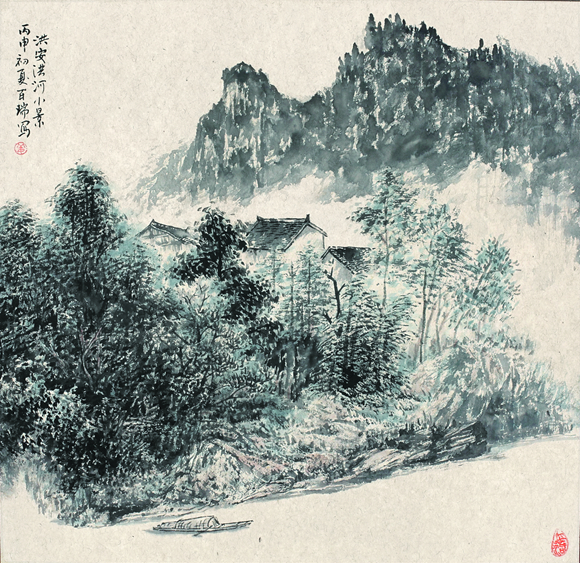

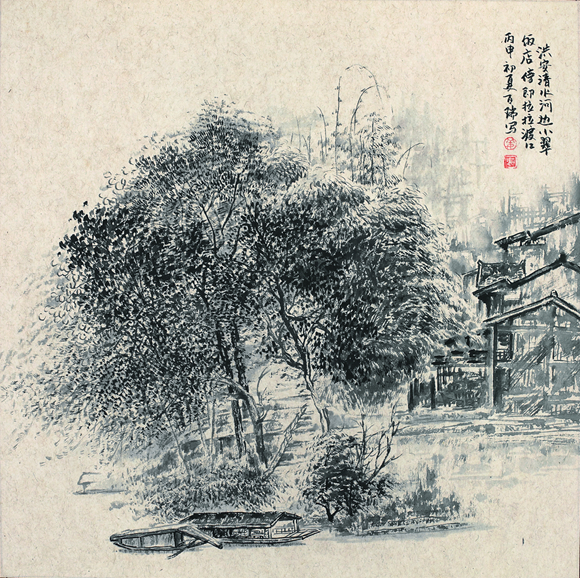

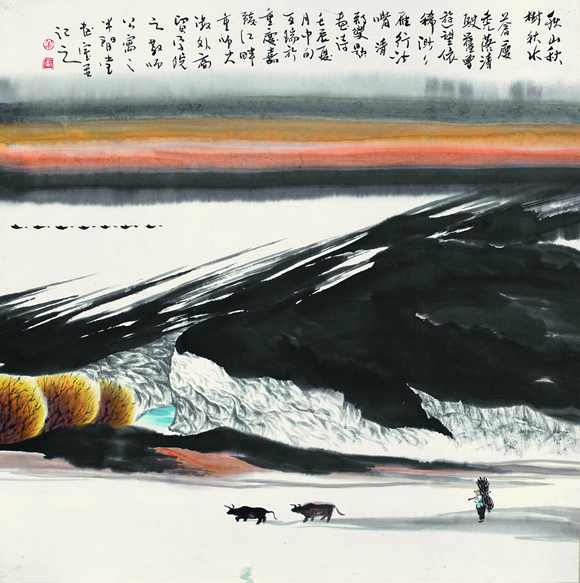

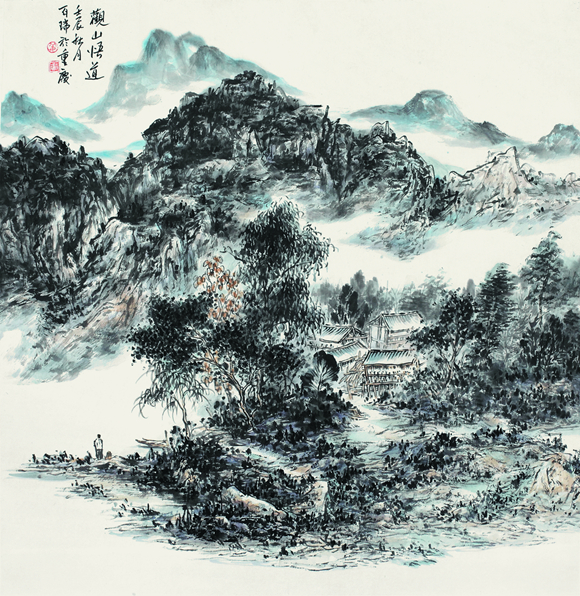

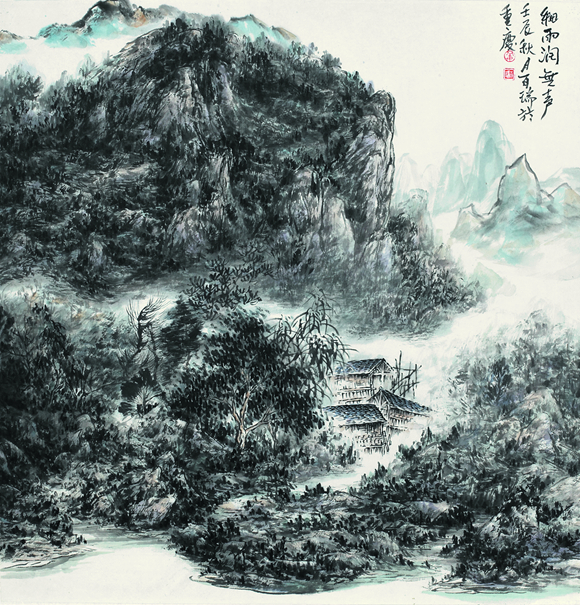

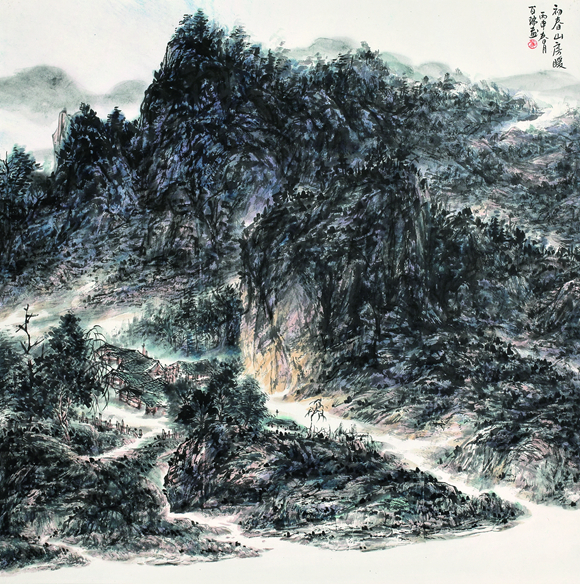

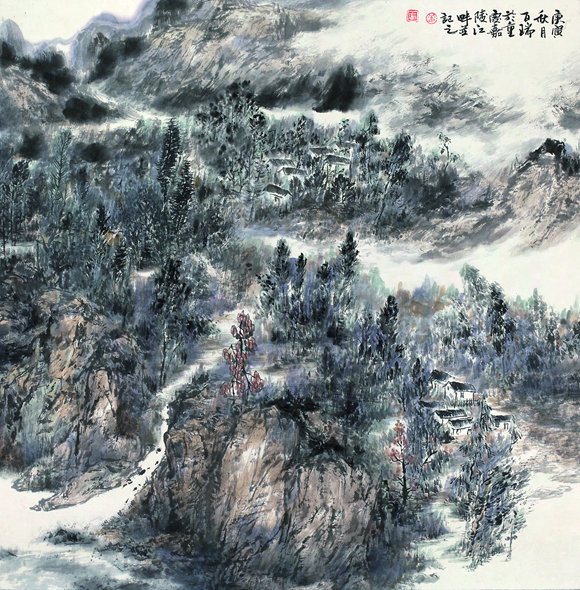

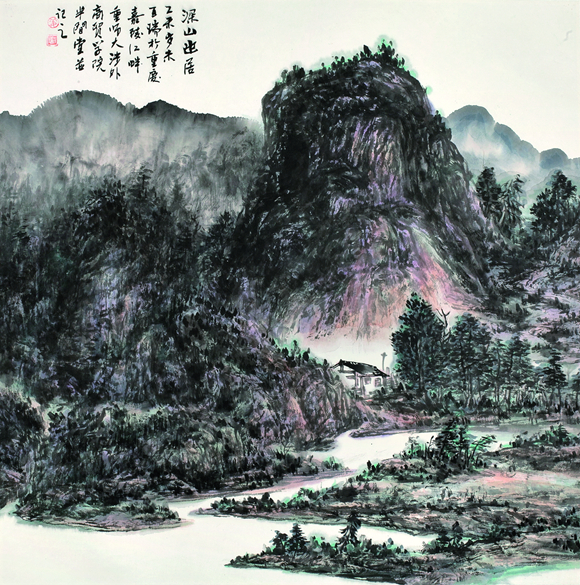

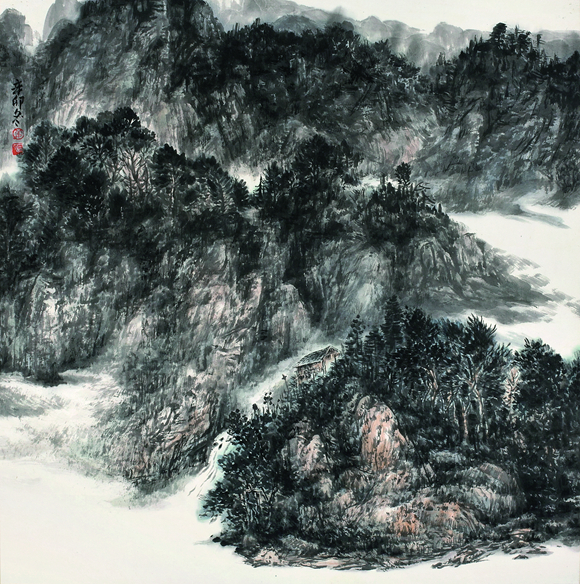

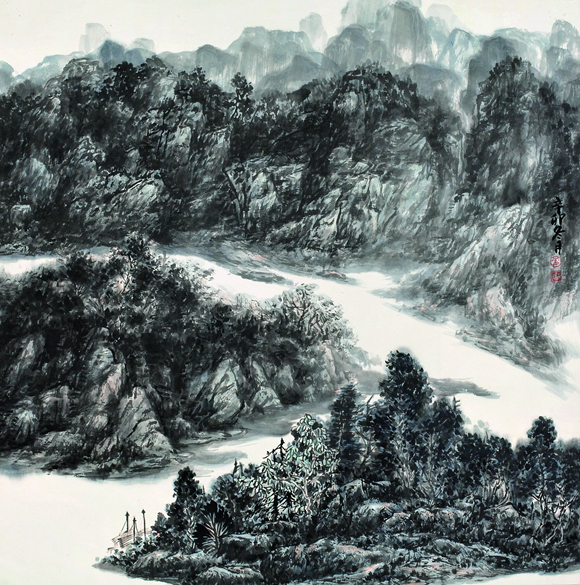

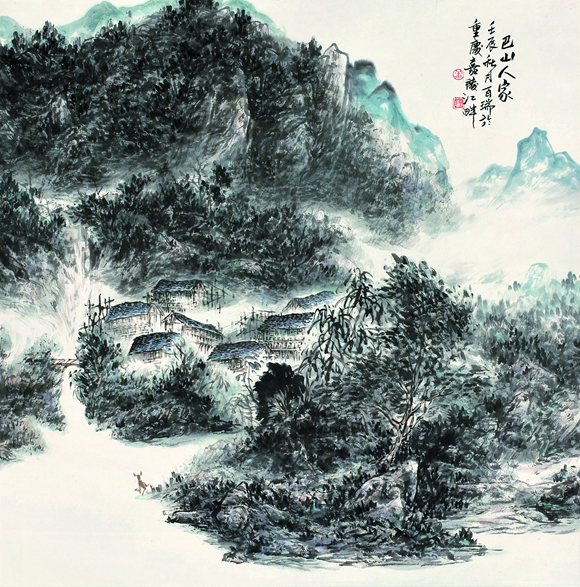

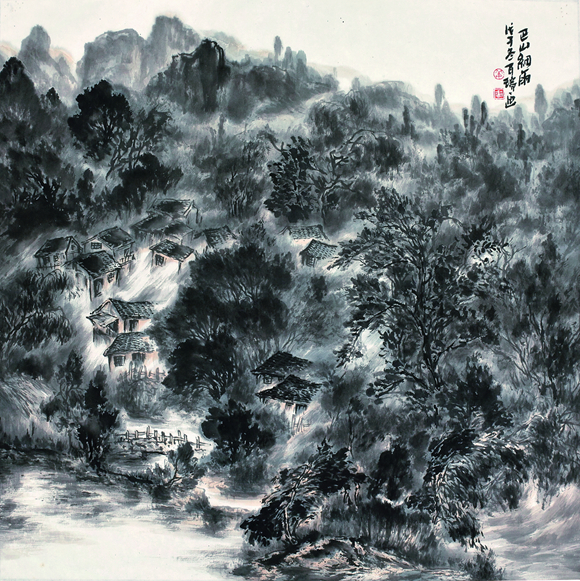

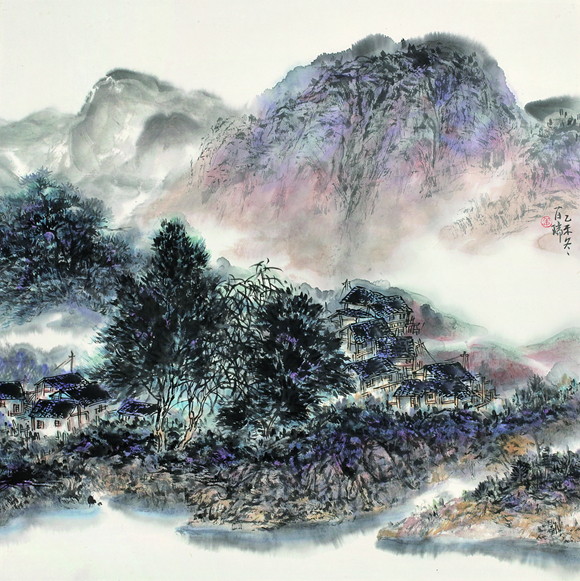

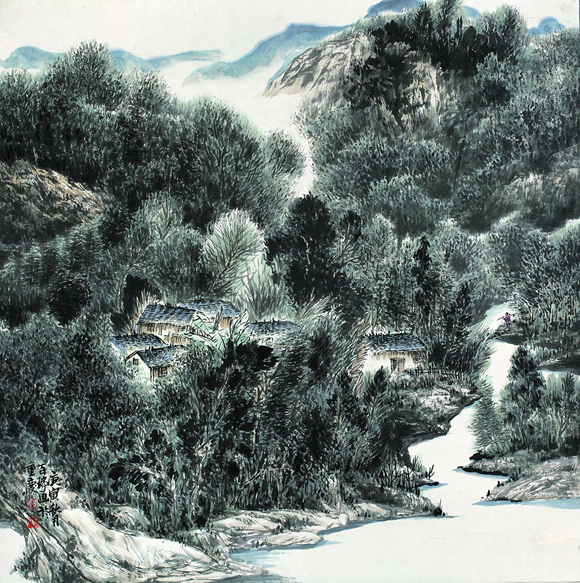

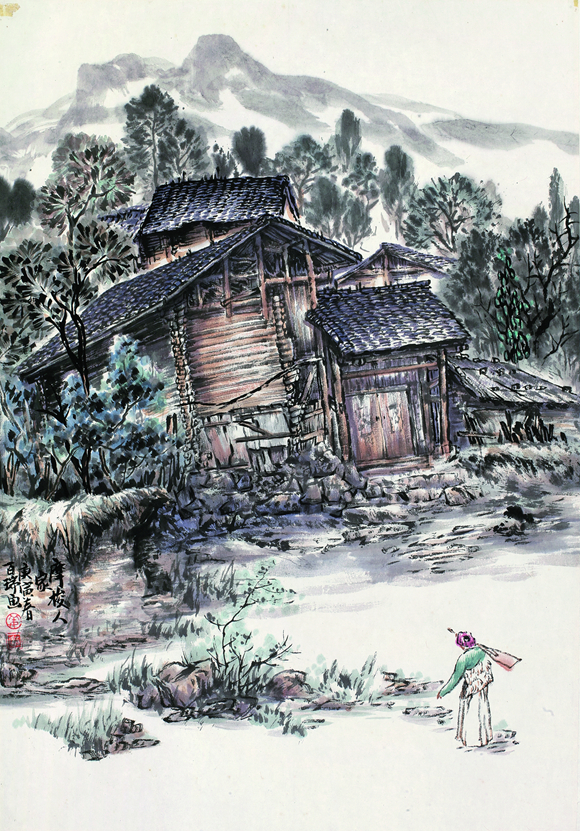

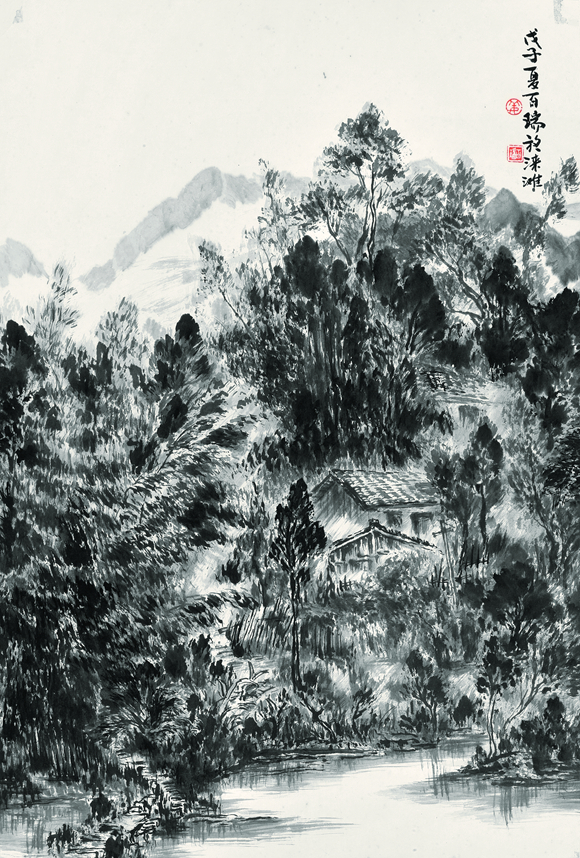

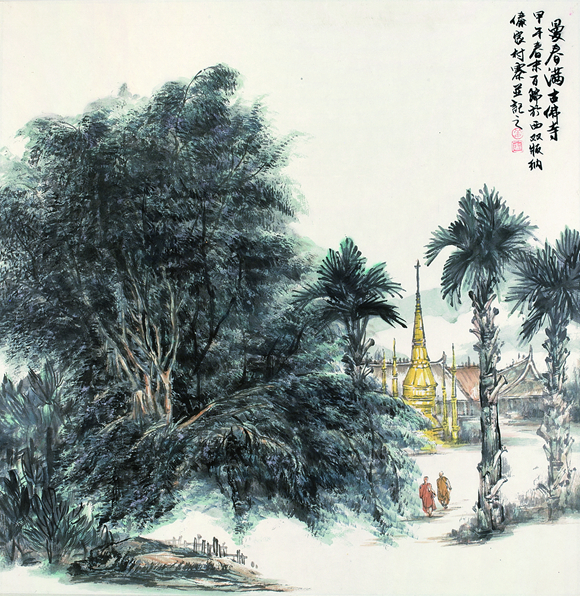

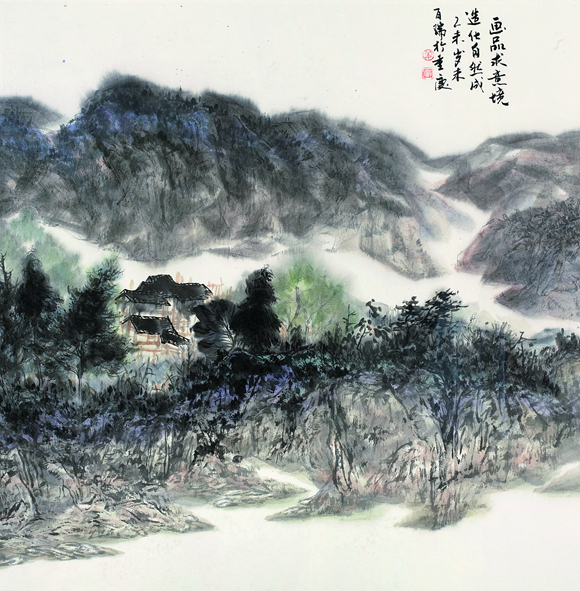

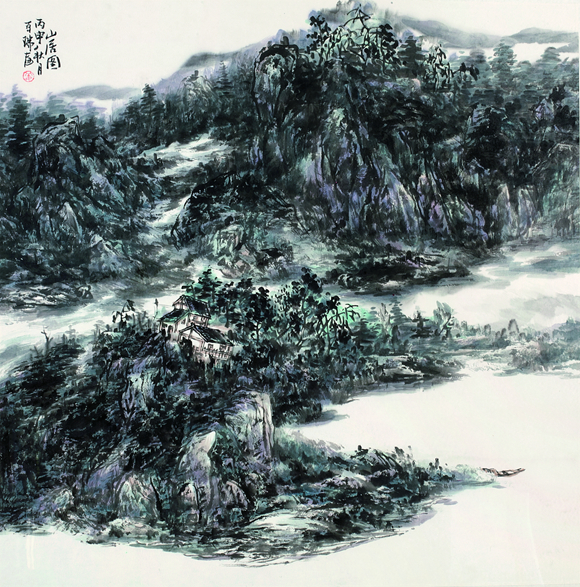

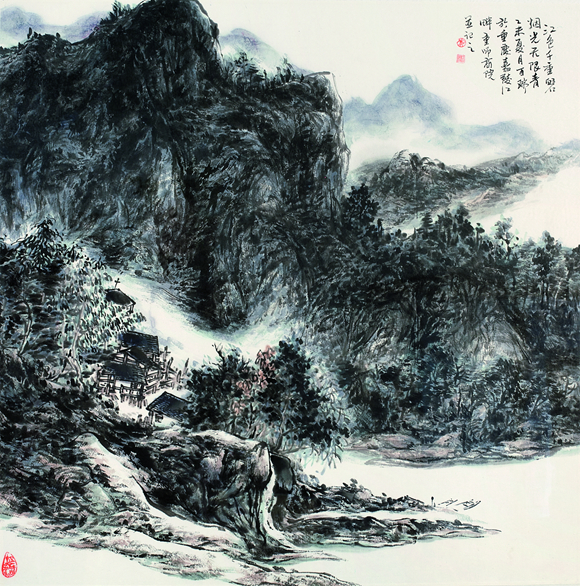

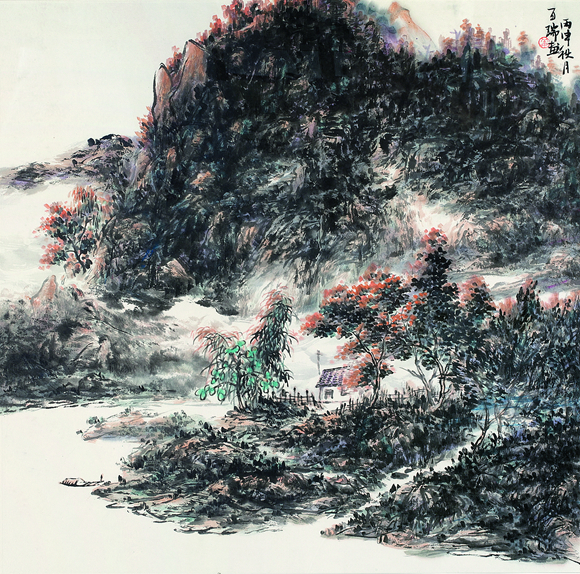

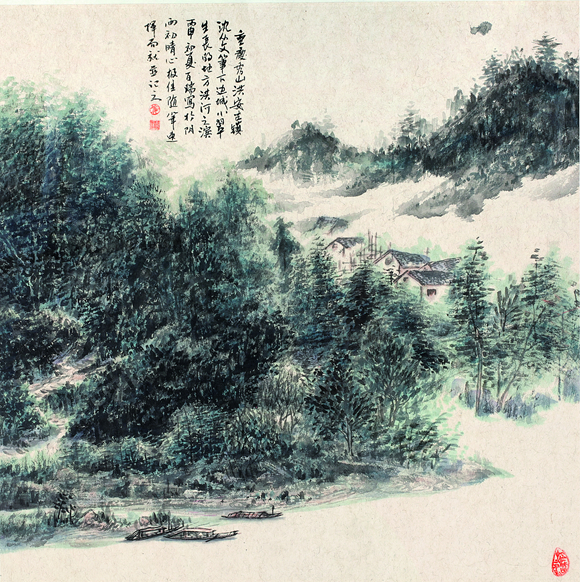

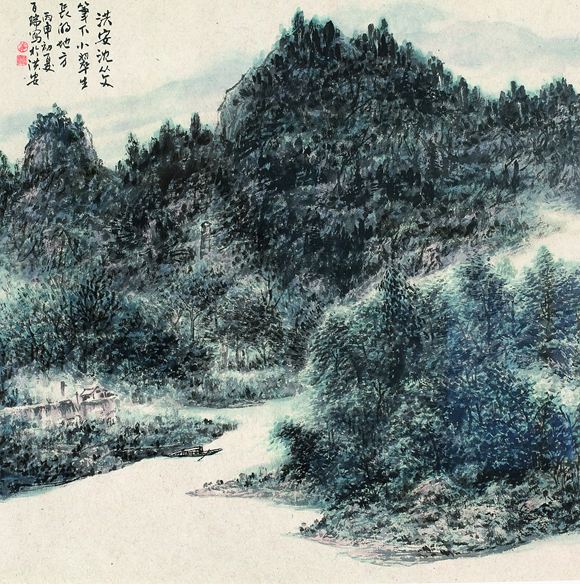

大約在二00七年之后,姜百瑞先生來重慶授業,因此,有了很多機會經常游走于西南的大山古鎮之中,筆耕不輟地對西南的山水風景進行了大量的寫生,從主城到淶灘 ;從鳳凰到銅梁;從大巴山再到雅安上里……秦川渭水轉而變成了巴山蜀水,一個西北漢子逐漸愛上了西南的山水,而他的繪畫風格也發生了較為明顯的轉變。十多年來,百瑞先生的寫意山水皆以西南地區的山水風景取材,多以山村小鎮、嘉陵江畔及深山幽景為主題,在構圖上靈活多變,既有以平遠為主的小景山水(如二0一一年 《山濃欲染衣》),亦有以深遠、高遠為主的全景式構圖(如二0一一年的《問道大自然》),而這種全景式構圖實際源自北方山水的傳統,百瑞先生將南方的蔥郁的青山造入了一個個撐滿視野的畫面中,從而讓觀眾能夠更加清楚地看到整個山石的局部特寫,進而引起場域中的共鳴,滿目蒼翠更能突顯幽靜的意境。

最值得注意的是,百瑞先生非常善于使用濕筆,無論是山石樹木的結構線條還是皴、擦、點、染,都可以自如地使用濕筆進行創作和描繪,干、濕、濃、淡層次分明。除了造型階段和部分需要使用干筆進行描繪的部分,濕筆的使用使畫面中充滿水分感,氤氳的水墨效果躍然紙上,西南地區固有的霧雨蒙蒙的效果在畫面上表現得更加淋漓精致。這種畫面的處理效果一定是百瑞先生在對西南地區自然氣候條件下的山水特征的長期觀察和實踐中得出的較為理想的處理結果。當然,這種濕潤的氣息又與雨后的江南山水大相徑庭,因為它保有的霧中的朦朧之境。

從創作的方式上而言,百瑞先生的寫意山水大致分為大、小寫意混合運用表現的創作和寫生雨類,創作類的寫意山水則在創作工序上稍顯復雜,而這本身倒也不算復雜,因為復雜本身只是在于干、濕筆和大、小筆處構思斟酌以及運筆的耐心、經驗和想象力,形成豐富的用筆大小兼用、墨有干濕濃淡、線有粗細長短、顏色分冷暖既對立又統一的畫面,因為這類作品大部分尺幅較大,處理起來也較為耗時。而寫生類作品發揮了自己對生活的感悟,用筆姿意,揮毫不羈,長筆、短筆結合處理樹木枝葉及山石皴擦,以自如揮灑處見筆意,故可曰氣能流暢,則勢合拍。這亦是筆力雄壯,頃刻可成的造境氣度。

觀姜百瑞的寫意山水,總是讓我想起山城霧都最樸實的山水景觀,那一抹微微薄如輕紗的薄霧,環繞的梯坎蜿蜒向上,吊腳樓的炊煙與霧氣纏綿在一起,嘉陵江與長江依舊浩然東去,屋前黃桷樹下又開滿了杜鵑花,恰似南朝宋文人謝莊的《懷園引》詩云:試托意兮向芳蓀,心綿綿兮屬荒樊。想綠蘋兮既冒沼,念幽蘭兮已盈園。

——重慶市文聯黨組書記、副主席陳若愚對畫家姜百瑞的藝術作品給予了很高的評價。

姜百瑞的山水源于自然山川寫生的強烈印象,有北方山水之雄,也有南方山水之秀,有巴山蜀水之幽奇,也有云貴高原之神秘,黃土高原之蒼莽。顯然,姜百瑞緊緊抓住了貼近生活,實境寫生這一基本點,使他的作品沒有驚世駭俗之象,保留了鮮活而豐富的現場真實感,給人的第一感受是傳統皴法的程式消失了,代之的則是根據現實感受對傳統筆墨的重組與整合,是對傳統筆墨那些純粹質感和表現力的體悟。在這里,自然時空的真實感被他特有的筆墨個性所闡述,山石的形態,叢林的層次和他的深沉微妙,渾厚潤澤的筆墨個性互映統一。就這一點來說,他的根是扎在中國傳統的土壤中的,但他的趨向卻是向著當代的,強調空間深遠的飽滿構圖,筆法豐富,點皴自然無拘,構圖造境達到一種筆墨與造型兼容的綜合性的有力境界。可以說,姜百瑞的作品已經形成了他自己的筆墨體系和風格,實實在在地將中國畫筆墨與現代人心態聯系起來,努力探討中國山水畫由傳統向現代轉換的價值重建。

——北京工藝美術出版社主編、副社長賈德江。

姜百瑞先生完成著與自然之間的靜默交流,似又不似,不似以似,不以形似為貴,而突出了神似,正如黃賓虹老先生所說,“山水乃圖自然之性,非剽竊其形,畫不寫萬物之貌,乃傳其內涵之神”。姜百瑞先生給我們的是能喚醒每個人自然天性的山水風景,也是能感受到自我生命和性靈自由抒發的傳神畫境。

——湖北大學文學院教授、文藝學教研室主任蔚藍

從姜百瑞的畫中,我們可以讀到他的畫風的漸變,南北氣韻的融合,有了一種凝重中的輕靈,這與他的藝術經歷密切相關。這個出生于渭河平原的農耕家庭的關中漢子,他的血脈與鄉土文化母體一脈相通,聚合了中華傳統文化精義的關中地域文化,使得他的作品,質樸、凝重、大氣、深遠。之后他來到了西南重慶,姜百瑞先生的畫風逐漸改變,他在對古人傳統的思考領悟中,在對山川大江的描繪中加入了他個人對人性的思考和對中國傳統山水畫的領悟。正如李世南先生所說的那樣,收收放放必成大器。

——重慶市人文美術館副館長劉建新

風物千般好,入心自在誠。華山腳下的渭南城是中國西部的一座歷史悠久的文化古城,也是文化名人輩出之地,姜百瑞先生的藝術之旅就是從“仰望華山絕壁,慕依太白雪花”的陜西關中出發,在飽覽秦嶺風物,浸淫黃河文化的積淀中邁向了京華,在賈又福先生的指導下,畫藝精進,并由此奠定了他的藝術品格與特質。近年來,通過在巴渝釣魚城下對英雄的人文精神的精研,他的作品中傳達出將黃河文化與巴渝文化的深切感受帶入樸茂悠然的山水畫中的新作派,并以“誰嘆華山擁奇峰,更添繁花點翠屏”的感悟,將野逸幽靜、豪邁凝厚的西部文化特征給予了個性化的表現,從而創作出屬于自己的跨北融南的淳厚的山水風貌而得到社會的贊許,名家的好評,也讓重慶的藝壇高地上多了一棵挺拔的文藝之樹。現在他正以自信的定力邁步于藝林,并在巴渝大地上續寫著自己的新篇。

——中國美術家協會會員、中國美協重慶創作中心常務副主任、重慶市美協原副主席、華龍網書畫藝術聯誼會會長楊必位

百瑞先生自幼習畫,師從名家,專攻山水,佳作連連,獲獎無數。是作也,融南北之氣韻,繪江河之壯美,得天地造化之靈氣,畫心中眷眷之情感。質樸而大氣,凝重而悠遠。善哉美哉!

——欣聞姜百瑞在繁忙的教務工作中忙中抽閑、耗時數月精心創作了長達 20余米的書畫長卷“巴山蜀水”正式出爐,四川美術學院原黨委書記、書法家楊圭言欣然為其山水長卷作跋。

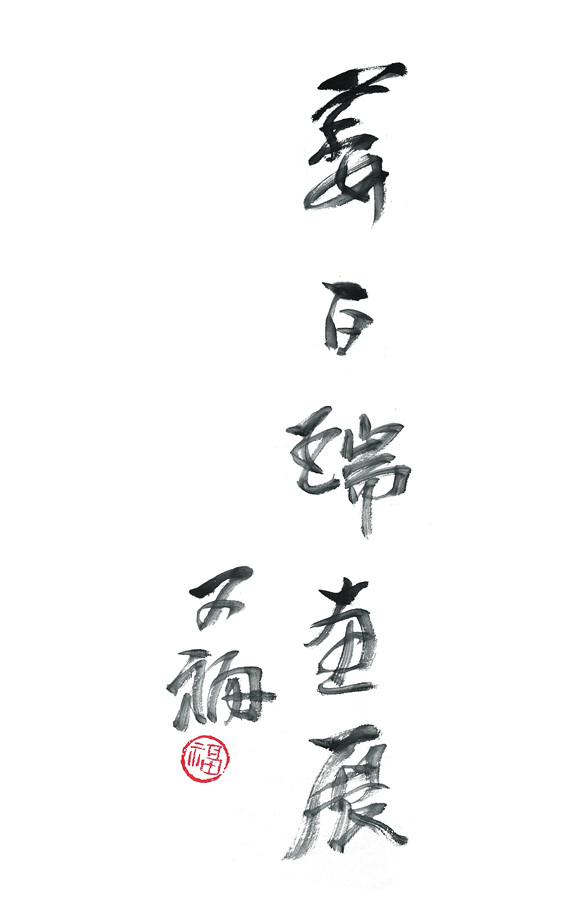

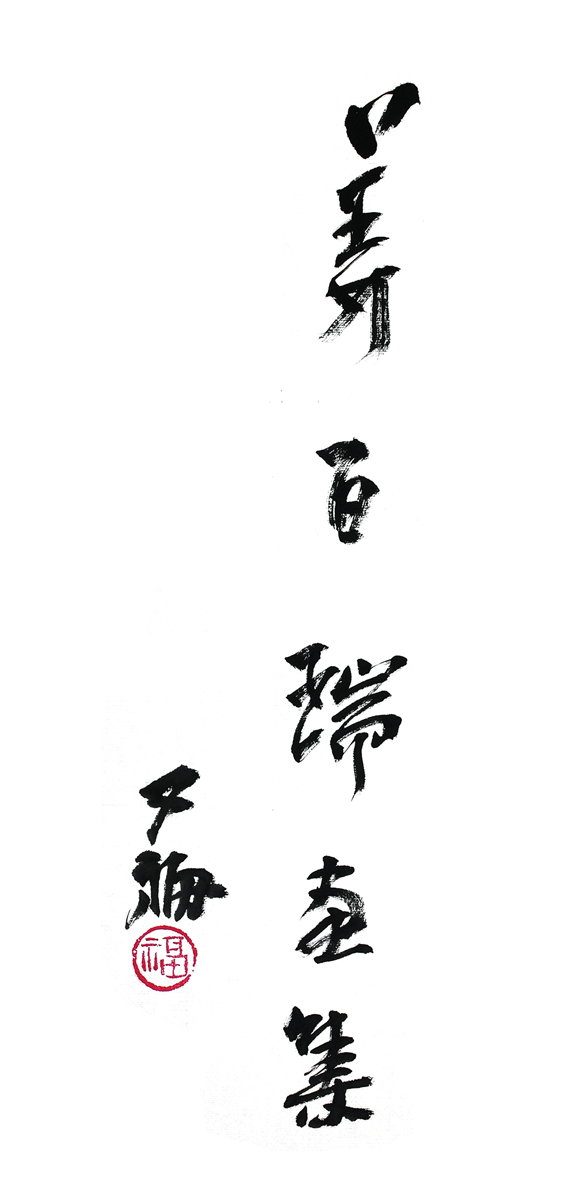

作品賞析

600bd524-6a81-498b-8e10-6aff1cc18895.jpeg)